Alvis Hermanis al Napoli Teatro Festival con di Die Geschichte von Kaspar Hauser. Recensione

Un cumulo di sabbia sulla destra frontale, quattro pianoforti dalla parte opposta e al centro avanzato della scena un pony bianco, placido, a squarciare la dominanza di nero del pavimento e della tenda retrostante. All’ingresso, nella Sala dei Cinquecento del bellissimo complesso museale di Pietrarsa, questi gli elementi del quadro d’impatto che attendono la prima suggestione visiva da consegnare agli spettatori del Napoli Teatro Festival giunti a vedere il Die Geschichte von Kaspar Hauser di Alvis Hermanis. L’artista lettone, da anni riconosciuto come uno dei riferimenti stilistici europei tra post-contemporaneità e realismo di stampo naturalistico, costruisce l’allestimento nel duplice ruolo di regista e scenografo, avvalendosi della drammaturgia di Andrea Schwieter.

La vicenda, reale, è una delle più note e controverse della cronaca tedesca dell’Ottocento, dibattuta con pruderie, indagata e sviscerata senza mai perdere il suo alone di mistero, forse per entrambi i motivi rimasta come grande fonte di ispirazione per la produzione artistica e letteraria dell’immediato Romanticismo e poi arrivata sino ai nostri giorni attraverso una serie di versioni narrative, cinematografiche e teatrali (basti per tutte come esempio la pellicola di Werner Herzog del 1975, L’enigma di Kaspar Hauser). Nel 1828 un ragazzo di età imprecisata viene ritrovato in una piazza di Norimberga: in apparenza vergine rispetto qualunque forma di “civilizzazione”, recalcitrante agli stimoli percettivi e alla gran parte degli input relazionali, è inabile persino al linguaggio fatta eccezione per poche parole e un solo nome, il suo presumibilmente, “Kaspar Hauser”. Fagocitato da disfunzioni accresciute da una curiosità incessante, viene affidato dalle forze dell’ordine a un professore presso cui ha modo di coltivare in poco tempo una certa forma di erudizione. Inizia così a ricomporre la propria linea biografica e i dodici anni di prigionia e isolamento in una cella buia, fomentando pressoché involontariamente quell’aura di mistero sul suo profilo che si protrarrà ben oltre l’aggressione mortale del 1833, quando viene ritrovato pugnalato più volte, “scrivendo” dopo giorni di agonia l’ultimo capitolo della sua vita e consegnandosi in questo modo alla leggenda.

La messinscena di Hermanis assembla il percorso del protagonista in un sistema a tappe lineare, costantemente venato da una coltre funesta, sottile, quasi impercettibile e per queste ragioni, probabilmente, doppiamente asfittica. Il calo delle luci si frappone fra l’uno e l’altro dei trentatré quadri che corrispondo ad altrettanti nuclei drammatici – il sogno, l’amore, il denaro, l’incubo, etc. –. L’insieme vede il piano dell’azione moltiplicarsi di continuo nel bilico fra l’effettiva “messa in forma” delle scene e ciò che specularmente accade per “prepararle”, tutto in una leggibile corrispondenza estetica dove lo spazio è soggetto alla stessa pluralità di livelli di “accadimento” performativo. In apertura una schiera di attori in tuta scura si para di fronte alla platea per velarsi il viso di un tessuto nero fermato da copricapi dello stesso colore. Saranno loro, spettri bruni che lasciano tornare alla mente i manovratori del bunraku giapponese, a determinare, a muovere letteralmente, con leggere imprecisioni in verità, i piccoli protagonisti borghesi che accompagnano Kaspar sulla strada di una conoscenza ineludibile. Il dottor Osterhauser, il sindaco, e le rispettive mogli Elsa e Frieda sono bambini cui la scena conferisce la statura metaforica di bambole canute e sinistre in un interno borghese ricostruito nei particolari (il tavolo, le sedie, le credenze, i sofà, persino il parquet in terra). Graziosa come un incubo in cui anche il destino quale messaggero lirico di morte e vita è un nano invisibile ai più, la dimensione che si schiude dietro il “sipario” è in scala ridotta e lascia risaltare l’impossibilità di Hauser a una accoglienza duratura e concreta. Quando affiora, scavato come un fossile dalla montagna di granelli, si presenta subito figura imponente con la postura straordinariamente spastica, muso torto dalla resistenza della reclusione nel chiarore prestante della faccia germanica, individualità difforme che emerge maggiormente in rapporto ai suoi pigmalioni cui l’umanità è sottratta da maschere rugose, identiche tra loro, quasi risiedesse nel viso la cancellazione dell’anima.

Non lascia alcuna spezzatura di fiato, né concitazione improvvisa, solo come la sensazione di una lampadina incolore accesa su uno spaccato di dinamica sociale, il rapido deterioramento d’interesse che segue al clamore. Solo… un dubbio di applicabilità atemporale, che non ci tocca e ci riguarda. Solo… l’architettura pulita di una traslazione agghiacciante e possibilissima. Solo… la persistenza intermittente e angosciosa di un tumulto che si infiltra nel silenzio della coscienza, nel buon-costume, nella autoconservazione del concetto di cultura. Solo… il sentore che la bontà della forma, la sua bellezza non sia che l’altra metà dell’orrore.

Marianna Masselli

Twitter @Mari_Masselli

Napoli Teatro Festival, Giugno 2014

DIE GESCHICHTE VON KASPAR HAUSER

regia Alvis Hermanis

con Jirka Zett, Patrick Güldenberg, Isabelle Menke, Milian Zeraway, Friederike Wagner, Ludwig Boettger, Chantal Le Moign, Roland Hofer, Davis Fischer, Mira Szokody, Sinan Blum, Linus Von Seth, Lorena Schwerzmann, Charlotte Zimmermann

scene Alvis Hermanis

costumi Eva Dessecker

musiche Jakabs Nimanis

luci Ginster Eheberg

drammaturgia Andrea Schwieter

produzione Schauspielhaus – Zurigo

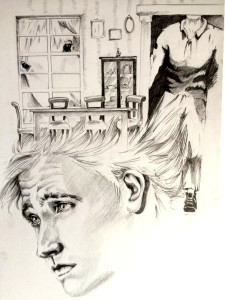

Clicca per ingrandire l’immagine, illustrazione di Serena de Carolis