Kamilia Kard è tra le voci più attive di una microcomunità che lavora a cavallo tra performing arts, gaming, arti visive e new media studies, muovendo un orizzonte che, nel nostro Paese, è imbalsamato dalla scarsità di percorsi di studio e, forse, da una bassa alfabetizzazione alle nuove tecnologie. Intervista.

Chi ha paura dell’AGI? L’intelligenza artificiale generale, ovvero quella dotata di una capacità di autoapprendimento e di una nozione di sé in tutto e per tutto simile a quella umana, è ormai uno spettro che si aggira per i corridoi delle Big Tech. L’estensione dell’epidermide tecnologica intorno alla nostra quotidianità si accompagna ad un altrettanto intensa pulsione secolarista, col consueto gradiente espressivo: dalla sacrosanta esigenza di regolamentazione, alle cento sfumature di “si stava meglio prima”. E il teatro? E attori e attrici? E la “presenza”? Tra i segnali di attivazione in questo senso si registra poco più che le proteste di attori e attrici hollywoodiane nel 2023, contro la possibilità di riusare a cascata la scansione 3d delle comparse per ridurre i costi di produzione (intravedendo però la più radicale possibilità di un’avatarizzazione in toto del cast – Black Mirror docet).

Eppoi ci sono invece alcun* artist* che sondano con acume e naturalezza le potenzialità dei nuovi linguaggi, le fisionomie dei corpi e degli spazi digitali, l’ibridazione culturale ed estetica tra offline e online. Per questo abbiamo parlato con Kamilia Kard, che ad esempio in Herbarium scrive e sovrascrive una coreografia virtuale e una reale, indagando smarginamenti ed “errori” nella riflesso tra corpi reali e 3d, che modella metaversi importando repertori pittorico-scultorei tradizionali, che usa filtri AR e gamification per invadere piattaforme social con pratiche artistiche, targettizzando così soprattutto un pubblico giovane.

Il dominio del tuo sito web è .love. In homepage il visitatore è investito da un look and feel zuccheroso e dall’acid green di una pianta tridimensionale. Hai sviluppato tu stessa il sito, immagino…

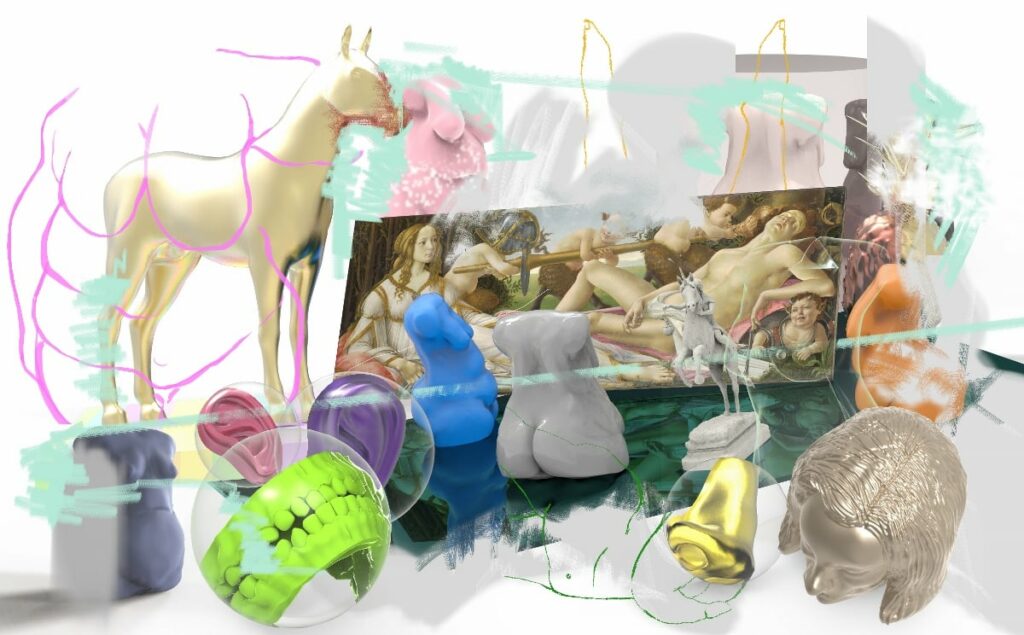

Sì, la pianta che vedi è una di quelle di Toxic Garden, il ricino, che trovo particolarmente affascinate. Il dominio .love l’ho scelto perché nelle mie opere, a partire dalle mie prime stampe fino a Toxic Garden, esploro il tema dei sentimenti e quello dell’amore, in particolare. Mi piace osservare come viene percepito, discusso e trasformato, distorto, “gossippato” dalle varie piattaforme digitali e non solo. Mi viene in mente My love is so religious una stampa del 2016, che dialoga con Marte e Venere di Botticelli (parodia della relazione adultera tra Simonetta Vespucci e Giuliano De’ Medici), in cui sono partita dallo studio di come diversi gruppi sociali e sottoculture trasformino il concetto di amore. Per amore intendo in generale qualsiasi relazione di scambio, un dare e avere, sia nei rapporti interpersonali che nei rapporti a scala ambientale. O il rapporto fugace che si crea con lo spettatore.

Il tuo percorso parte dalle arti visive, ma oggi ti occupi di esperienze in VR, AR, metaverso etc… Se dovessimo aprire la tua scatola degli attrezzi d’artista, cosa troveremmo dentro?

Per cominciare, anche a livello biografico, i pennelli (proprio in questi giorni sto lavorando a una tela di grande formato). Parlando di “attrezzi” digitali: mi occupo di programmazione web, modellazione 3D, realtà aumentata, sculpting… Utilizzo software come Zbrush per la parte di skecth e concept, C4D e Blender per la modellazione e l’animazione, motori grafici come Unreal Engine e Unity per il rendering…

Cosa ti ha portato dalla fisicità del pennello a esplorare nuovi media?

Il passaggio al digitale è stato mediato dal video e dall’immagine in movimento. Già nelle mie opere “statiche”, cercavo (e cerco ancora) di catturare il dinamismo attraverso l’uso della linea, che credo sia una sfida comune a molti pittori. Nel video, poi, ho sentito la necessità di aprire lo spazio bidimensionale dello schermo e, al contempo, di creare diverse possibilità nel flusso di immagini – in una parola, ho sentito la necessità dell’interazione. Un esempio è il sito Free Falling Bosch in cui utilizzavo le figure tratte dal trittico Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch per rappresentare in modo dinamico un disagio tutto contemporaneo: il senso di vertigine prodotto da un mondo in corsa perenne, da un mare di informazioni fruite in uno stato di infinite scrolling, da un’instabilità eretta a sistema politico, economico e sociale. Nella mia interpretazione, il trittico diventa un sito web, diviso in tre pagine dove l’utente può cambiare scenario e indipendentemente che sia in paradiso, purgatorio o inferno l’unica cosa che può fare è cadere senza mai toccare il fondo.

Il tuo expertise si discosta da quello che più comunemente si associa a chi lavora in ambito teatrale, e le tue creazioni vivono in uno spazio singolare rispetto allo spazio scenico istituzionalmente inteso. Come vivi questa eccentricità?

La mia formazione e la mia pratica si collocano da sempre negli interstizi diverse discipline, il che mi rende atipica in ogni campo: non vengo considerata, né mi considero una pittrice nel senso tradizionale, né un’artista di performance pura, e, nello stesso mondo della digital art, forse il mio approccio si differenzia per l’attenzione alla forme della tradizione artistica. Parlando con colleghi, spettatori o partecipanti ai miei workshop noto che questa posizione ibrida genera in primis curiosità, ma poi anche una forma di diffidenza, il che non vuole dire rifiuto, ma semplicemente la necessità di digerire meglio un linguaggio. Forse perché molte persone riconoscono ancora una differenza concettuale tra l’esperienza digitale e quella quotidiana – confine che invece, personalmente, non percepisco.

Questa ibridazione di saperi porta anche a una compresenza di ruoli, di codici autoriali che si rammagliano nei tuoi lavori. Prendiamo Toxic Garden: qui sei la designer dello spazio, la drammaturga dell’esperienza, nonché performer nel momento del live gaming.

Si in Toxic Garden sono tutto questo. Ho sviluppato il progetto sul tema delle relazioni tossiche e ho utilizzato la metafora delle piante velenose per descriverle. Come un residuo ancestrale di un io vegetale. Il design dell’ambiente riporta questa metafora nel suggestivo aspetto del giardino virtuale, dove piante comuni europee velenose diventano delle vere e proprie architetture che l’utente può esplorare attraverso il proprio avatar. Le piante sono sia architettura ambientale che architettura sociale nel concept progettuale del mio metaverso. La performance dialoga con la drammaturgia dell’ambiente e si sviluppa con la gestualità e l’utilizzo delle emotes in una danza collettiva partecipativa, dove gli avatar degli utenti ballano tutti la stessa coreografia che parla di relazioni tossiche – creata ad hoc con quattro danzatrici del BTT e di Egri Bianco Danza. In questo lavoro si evince bene come la mia “situazione” spazi tra diverse figure: la sviluppatrice dell’ambiente (dalla drammaturgia alla sua realizzazione), la performer dell’evento e la giocatrice che dialoga e comunica con i partecipanti all’esperienza.

Quindi il tuo stare anche dentro la performance, insieme all’utenza, ti rende sia autrice che spettatrice…

Più che altro mi considero un esempio perfetto di user-producer: tutto ciò che sperimento come utente nel mondo online diventa materiale da analizzare e trasformare in esperienze per altri utenti, fondendo i ruoli di consumatore e creatore – diventando così prosumer, per usare un termine tecnico. Il lavoro Falling Love è un buon esempio di questa attitudine. Si tratta di un’opera di realtà aumentata, un filtro facciale-videogame che unisce la mia ricerca teorica (sulle emozioni esperite online), alla mia ricerca pratica e infine alla mia esperienza come consumatrice/performer di filtri facciali. In generale ogni persona che utilizza un filtro facciale mette la propria figura nel centro della scena, sottostando alle regole e istruzioni di chi ha progettato il filtro.

Il circuito prosumeristico viene però criticato da alcuni fronti come forma di (auto)sfruttamento capitalista, che abolisce, tra l’altro la storicità della produzione umana.

La piattaforma Roblox è stata spesso criticata a causa dell’elevato numero di giovanissim* che la frequentano, la popolano e la sviluppano. Sono numerose, infatti, le esperienze disegnate da preadolescenti e altrettanto numerosa è la comunità di scambio informazioni che ne è derivata (forum, blog, tutorial fatti principalmente da teenagers). Quest’ultimo aspetto lo trovo in realtà positivo. Come ben saprete, prima di parlare di metaverso, piattaforme come youtube, myspace, per citarne alcune in cui il rapporto user-consumer è alla base dell’esistenza stessa della piattafroma, avevano già largamente preso piede. In Toxic Garden ho cercato di scardinare questo sistema di speculazione e ho tolto molti elementi di gratificazione come la ricompensa, la possibilità di customizzare l’avatar, di salire di livello, di essere più equipaggiati. Ho “ridotto” l’esperienza virtuale a un attraversamento, uno stare e partecipare omologato senza distinzioni del sé. Questa scelta ha influito anche sulla drammaturgia del lavoro, rendendo tutto più indefinito nella “mission” dello spazio che ho creato, a volte anche disorientante. Anche l’utilizzo della AI all’interno di questo lavoro non viene reso esplicita a livello drammaturgico, rimane in background nel processo avendo già complicato il binomio esperienza-drammaturgia a un livello di non abitudinarietà.

L’uso dell’AI genera timori anche nella comunità artistica, forse anche solo per la sua radicale novità. Come ti rapporti, nel tuo lavoro, alla (non) tradizione dei linguaggi che usi?

Se è vero che in Herbarium e Toxic Garden ho integrato tecnologie come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale, è anche vero che la drammaturgia insiste su uno schema classico come quello della composizione tossica, la pozione velenosa usata ad esempio nella tragedia shakespeariana, da Romeo e Giulietta a Otello. Parallelamente la componente estetica delle mie ambientazioni e dei modelli 3d risente dalla tradizione visiva occidentale, esplorando repertori storici, proprio come quello della tossicità floreale. Sento che la mia cifra autoriale, oggi approdata negli spazi metaversici e filtrata da estetiche cute kawaii, da corporeità curvy e oversized, è radicata nella storia delle arti visive.

Cos’è per te la cuteness, che pervade sin dal primo sguardo il tuo lavoro?

È come uno stato di ambiguità affascinante, che oscilla tra il piacevole e l’inquietante, come un filtro rosa sulla realtà. È una condizione, per me generazionale e forse legata alle crisi economico-sociali, degli ultimi 20 anni, che permette di esplorare temi profondi, come la tossicità nelle relazioni.

Questa condizione che citi evoca un abbassamento della “guardia”, che risuona con l’allerta, verso le nuove piattaforme come spazi corporativi di sorveglianza e capitalizzazione dell’attenzione…

Assolutamente. La sospensione dei confini del sé può diventare uno strumento di manipolazione e indirizzo nelle mani degli algoritmi sociali che modellano le nostre percezioni e comportamenti. Benjamin H. Bratton definisce la nostra condizione di user come insieme di dati sensibili, agenti di preferenze in grado di permettere a chiunque possa trarne profitto di profilare meglio sia il singolo, il cluster o gruppo sociale fino ad arrivare alla società nel suo insieme. Come degli “avatar” di informazioni e dati sensibili si muovono più o meno consapevoli del nostro tracciamento, molte volte incuranti. Il dare parte di “noi stessi” è la merce di scambio che talvolta accettiamo per riuscire a effettuare nuove esperienze o vedere dei determinati contenuti.

Il confine del sé e dello spazio in cui ci muoviamo subisce una trasformazione negli spazi virtuali. L’avatarizzazione in videogiochi e metaversi, come in Toxic Garden, sovrascrive all’infinito la nostra pelle.

Un’esperienza che mi ha sempre affascinata è proprio quella del confine del gioco. Spesso, rompendo il task del videogame, vado a cercare dove finisce lo spazio, per capire come è trattato il bordo. Spesso il limite non è sbattere semplicemente contro un muro, non è andare alla fine del mondo e trovare una scritta “sei arrivato alla fine del mondo”, ma qualcosa di più labile, più subliminale, qualcosa che mi dà la sensazione di poter trovare un escamotage per andare oltre. Nel disegnare un’esperienza, cerco sempre di istituire del limiti senza renderli manifesti. Durante la pandemia, quando avevo più tempo per il gaming, ricordo di aver rispolverato Journey, del gruppo Thatgamecompany (software house molto nota nel campo della gaming art), al primo livello del quale, alle estremità della mappa, c’è una forma di vento che si oppone al movimento, spingendo via l’utente senza però bloccarlo. Quella sensazione perturbante l’ho trasportata in Walking Through, Walking Against, un machinima dal videogioco stesso che tra l’altro, in questi giorni, mi sta guidando come ispirazione in un altro lavoro.

Rispetto ai lavori che hai citato finora, la postura dello spettatore è sempre diversa. A volte è passivo-contemplativa, a volte è quella di un “semplice” digital surfer, a volte di gamer, a volte è la microcomunità che si crea in un workshop. Tu come pensi il tuo ruolo rispetto al pubblico?

Oggi mi piace scambiare quanta più agentività con gli spettatori, o meglio i partecipanti alle performance. Penso a Toxic Garden, che è una mappa di Roblox sempre navigabile, dunque totalmente aperta. Quando avviene la performance online il mio avatar ha una posizione oversized, ma il mio ruolo non è determinare il flusso delle azioni, piuttosto facilitare la partecipazione, come, a monte, modellare la user experience attraverso trigger espliciti e altri indirizzamenti drammaturgici meno evidenti. Quindi è vero che l’autorialità preserva la distinzione dei ruoli, ma al contempo io stessa partecipo al gioco, anche perché io in primis voglio divertirmi, o forse principalmente stupirmi durante l’esperienza. L’azione degli altri “player” modifica il corso della performance: la compresenza rende in parte imprevedibile l’esito e così io e gli altri partecipanti non siamo più spettatori, ma piuttosto “esploratori”, o appunto giocatori (l’ambiguità anglosassone del termine player è molto indicativa). Personalmente, non amo i contesti che mi designano come “mera” spettatrice (una condizione che però accetto quando, all’interno di un gioco o di una performance, è embeddato un video).

Il tuo lavoro, tra AI e metaverso, è certamente in hype, immerso in un universo di segni e rituali in trasformazione rapidissima. Questa condizione produce un senso diffuso e trasversale di paura, anche nel campo teatrale. Credi che la fisicità delle sale teatrali e della compresenza spettatoriale verrà abolita, a favore delle modalità online e multiversiche che esplori?

Non penso che verrà abolita la fisicità delle sale teatrali. Anzi, penso che l’esperienza teatrale verrà arricchita di nuovi strumenti che verranno consegnati allo spettatore. Si tenderà sempre di più a fare in modo che quest’ultimo esca dal comfort della sua poltrona (o sedia) per esplorare altri spazi e possibilità esperienziali. Nulla di nuovo come attitudine registica, nuovi saranno gli strumenti messi a disposizione del teatro, come smartphone, visori, sensori e via dicendo. Certo prima bisognerà far “digerire” questa possibilità allo spettatore teatrale più tradizionale.

Andrea Zangari