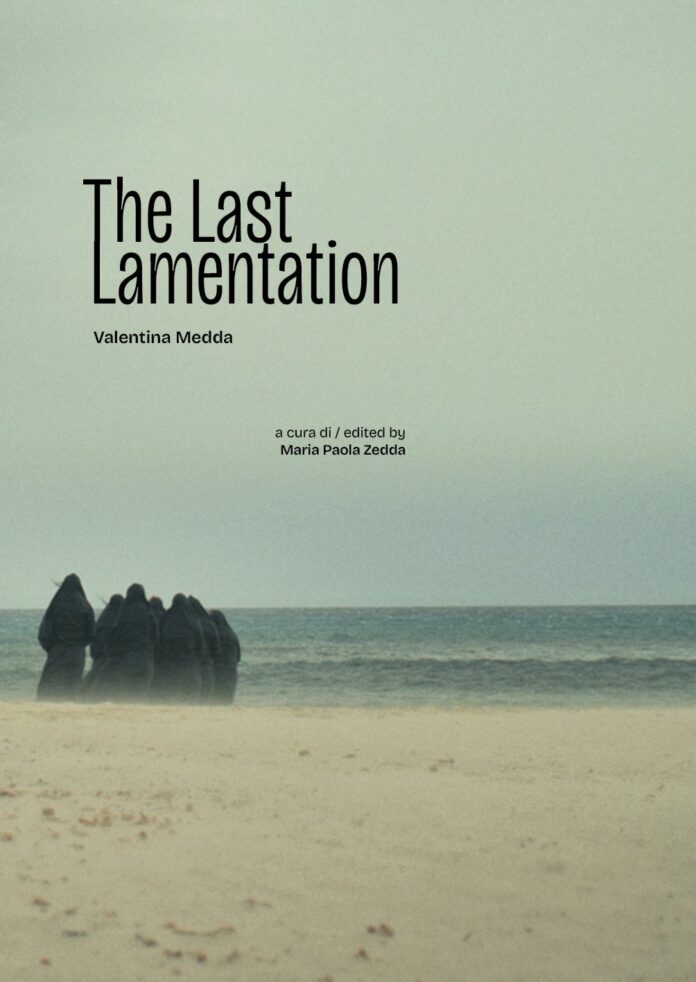

Il catalogo della mostra che conclude il progetto performativo “The Last Lamentation” di Valentina Medda coadiuvata da Maria Paola Zedda è, materialmente, un susseguirsi di onde: ovunque è acqua, forse il Mediterraneo, forse una nuova epistemologia che si infrange sui consunti pilastri del sapere, forse un mare «come corpo vivente» evocato da Medda nella nostalgia operosa di una «vertigine abissale» che chiede ritorno, se pur fra mille correnti. Le intense immagini analitiche e i numerosi testi critici, la documentazione di un rito assai ben precisato (quello del pianto rituale, già indagato da De Martino nel 1958) e la necessità di allargarne i confini per nuovi corpi, nuove voci, nuovi suoni e respiri, formano qui una sorta di «compendio visivo e poetico» del dolore e del compianto. Ma come una forma che suscita nuove emersioni, e che si fa strada in quei «corpi d’acqua» dei quali scrive Astrida Neimanis, puntualmente evocata da Zedda. È un atlante prefigurativo di una Sardegna abitata da figure in nero (le dodici protagoniste della performance), in un lutto irredimibile perché la misura come la distanza sembra, storicamente oltreché biograficamente, colma. Eppure, The Last Lamentation è anche un atlante circondato di luce: non si tratta solo, attraverso la performance e il suo archivio, di un congedo da un mare assassino, oramai carico di morti, ma di una celebrazione (funebre) che mentre ripete, ritrova e risale a una litania (festosa) che è nuovamente ribellione e vittoria della natura. Del luogo. Del mondo dei vivi. E di chi resta.