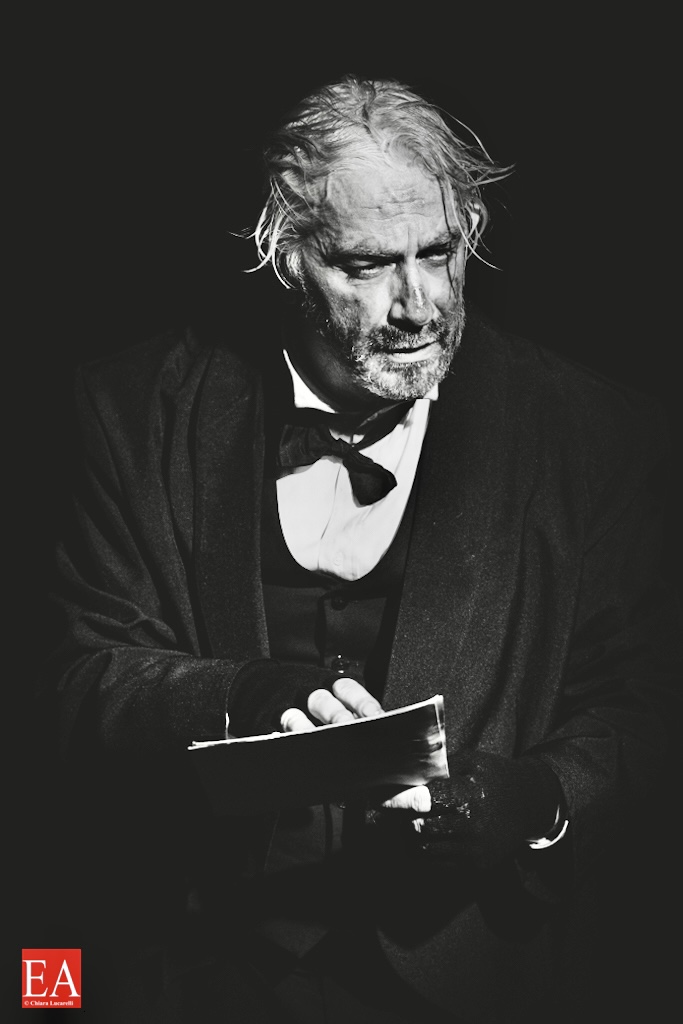

È un piovoso pomeriggio di metà dicembre. La sala della Claque, ammantata di un piacevole tepore, si mostra accogliente in maniera quasi intima, con i suoi tavolini disposti a ferro di cavallo intorno al palco. Seduto a uno di questi, mi attende Tommaso Ragno. È impegnato a prendere dense boccate di fumo dalla sua sigaretta elettronica. Indossa un completo nero elegante. I capelli tendenti al bianco sono piuttosto lunghi, lasciati sciolti a incorniciarne il viso dall’espressione dura, enigmatica. Non sembra si sia ancora accorto della mia presenza. Poi, i suoi occhi verdi, chiari e penetranti, si soffermano sulla mia figura mentre mi avvicino e gli tendo la mano, presentandomi. Prendo posto di fronte a lui, pronta a cominciare la mia intervista.

Partiamo subito con una domanda sullo spettacolo al al Teatro della Tosse (Relazione per un accademia, dal 17 al 19 dicembre 2024, qui la recensione). Come mai la scelta è ricaduta su questo racconto di Kafka?

Siccome è un racconto che io conosco da quando ero ragazzo, mi è sembrato che potesse essere arrivato per me il momento adatto in cui presentarlo. Non tutto per me è spiegabile riguardo quello che si prova nel voler portare in scena una cosa, ma mi interessava farlo, a un livello molto elementare. Mi è parso che ci potesse essere la possibilità di lavorare sul testo in modo da farlo intendere scenicamente, mettendolo nel corpo, e non soltanto limitandosi a quello che uno da sé può intendere. In quanto attore il mio lavoro è far vedere quello che c’è scritto e questo testo è estremamente fisico: vengono raccontate delle cose non soltanto concrete, di fatti, ma che si possono trasferire fisicamente sul corpo di un attore e mostrare i diversi livelli che ci sono in un testo che ha di suo un’estrema chiarezza.

Una scimmia che racconta un’ex scimmia. Viene a commerciare la sua versione, facendola passare per una divulgazione di conoscenza, ma a lei viene chiesto di fare rapporto, perché è così che la parola in tedesco per relazione è percepita, mentre in italiano ti mette su un grado paritario, no? Quindi ci sono diversi livelli che la scimmia porta, innanzitutto. Ma poi anche perché ha un grado di complessità che, secondo me, vale la pena ascoltare. Il teatro può permettersi di questo anche perché è molto più libero, non è legato a delle immagini. È qualcosa di estremamente essenziale, proprio di basico.

E per quanto riguarda Pietro Il Rosso (protagonista dell’opera), lei come si approccia al personaggio, in generale? Come lo costruisce?

Innanzitutto, ho seguito il testo, che dà moltissime indicazioni: se si legge bene il racconto, in termini non soltanto grammaticali e di sintassi, viene fuori quanto la scimmia in fondo sia l’essere più simile a un uomo, mentre narra la sua storia, l’integrazione nel consorzio umano. È una storia, questa dell’evoluzione, fatta di angherie che la scimmia subisce, che porta poi al livello di civilizzazione nel quale oggi siamo, che per certi versi può parere un grado di follia. Si sceglie un punto di vista, che è quello appunto dell’ex scimmia che racconta la sua evoluzione e ciò che mi è sembrato – io dico sempre che mi è sembrato, perché Kafka è molto fraintendibile, anche se il racconto è facile da leggere, ce l’ha una sua evidenza, poi occorre provare a lavorare dentro la struttura della frase, dentro il ripetersi delle tematiche – insomma, mi è sembrato che questa cosa avesse molto a che fare con la nostra vita. La libertà ha dei costi, lo si intuisce quando la scimmia descrive che cosa sarebbe successo se fosse finita in libertà: se vuoi una vita libera, capisci che devi fare dei compromessi. Credo che più tento di spiegarlo, questo ci tengo a dirlo, più mi sembra di impoverirlo, nel senso che questa non vuole essere una cosa che uno dice “è così”, non è solo questo.

Però, tornando sul filone principale, non posso non pensare che la scimmia che si evolve diventi uomo percorrendo lo stesso percorso che abbiamo fatto noi. Alla fine, è arrivata al massimo grado di evoluzione e cosa succede? Dove arriveremo anche noi, a questo punto, visto che ci siamo evoluti apparentemente così tanto?

Intanto abbiamo perso il nostro lato animalesco, l’abbiamo forse dovuto fare, altrimenti saremmo morti come specie, probabilmente ci sarebbero divorato altri animali, no? L’unico animale che uccide per il gusto di uccidere è l’uomo, esistevano giardini zoologici con persone prese dall’Africa, si vendevano i bambini ai primi del secolo in Inghilterra per povertà… io vorrei dire che veramente la scimmia è una metafora, ma nello stesso tempo è estremamente fisica, Kafka non sceglie un’immagine astratta.

Carmelo Bene diceva una cosa molto interessante, che il vero critico teatrale è quello che lo agisce nel momento in cui lo fa, e c’è una verità in questo, perché certamente operi una scelta e in questo senso la critica nella sua etimologia è proprio scindere tra le cose, quindi io ho fatto una mia, se vogliamo, operazione critica di un testo. Per esempio, non mi sono messo a fare la scimmia in senso naturalistico, perché la scimmia sarà sempre più brava di me. Io dovevo restituire un’idea, una sintesi, anche perché poi la scimmia parla e le scimmie ancora non sono arrivate a utilizzare il linguaggio per raccontarsi.

Cosa vuol dire, per lei, recitare oggi, al tempo dei social?

Facciamo che non esistano i social. Quando si parla di social si sta parlando di immagini, quando si parla di teatro, si sta parlando della pelle, è una cosa molto diversa. Lavorare sulla propria immagine è una cosa, lavorare su sé stessi è un’altra. Io posso lavorare sulla mia immagine anche senza social, vale a dire sull’immagine che il pubblico mi mette addosso, come un vestito, e a cui io mi posso anche affezionare perché mi piace che mi vedano in un certo modo, ma lavorare su sé stessi è molto più scomodo, significa lavorare sulla propria pelle e si possono scoprire cose che non ti piacciono. Mi spiego, lì non c’è uno spazio di rappresentazione, è uno spazio di dimenticanza, di oblio, occorre molta memoria per poter dimenticare, ma ciò che ti resta di uno spettacolo teatrale non è come lo scrolling di una piattaforma social. Non c’è neanche competizione, sono due spazi, anzi, uno è uno spazio, l’altro è un non luogo e viene confuso tantissimo, anche perché in teatro ci viene chi sceglie di venirci, al cinema pure, invece con i social stiamo parlando di una fossa biologica a cielo aperto.

Pensa che questo abbia intaccato in qualche modo il mestiere dell’attore oggi o l’abbia costretto a cambiare?

Per me no, ma ha intaccato la percezione delle persone. Secondo me è davvero un disastro cognitivo.

In quanto regista di Una relazione per un’Accademia, oltre che esserne attore, quali difficoltà e quali vantaggi ha incontrato nel dirigersi?

È una cosa che tutto sommato faccio da sempre, di sorvegliarmi, di sorvegliare il mio lavoro. In questo caso ho sorvegliato me stesso, diretto me stesso, ma in relazione a un testo che mi dirigeva. Interrogare un testo significa capire che cosa mi sta dicendo. La capacità di lettura è una cosa che, ho notato, si va perdendo; il mio tentativo è quello di fornire una lettura che non è la migliore, è un aspetto. C’è chi mi ha detto che ha ritrovato nella messa in scena che ne ho fatto io le stesse immagini che aveva in mente. C’è una memoria collettiva, un inconscio collettivo, e magari io ho fatto la stessa cosa che ha fatto uno da un’altra parte del mondo. C’è da pensare che molte cose ci attraversano, più che attraversarle noi, e mentre le attraversiamo ne veniamo attraversati. A volte sarà capitato anche lei di aver intuito le stesse cose che un altro ha detto prima di lei, ma lei l’ha scoperto anni dopo e qualcuno l’ha messo in parole in una maniera che lei non avrebbe saputo fare, però era quello, mi spiego? Quindi non credo che sia un problema di originalità, ma di cogliere qualche cosa che magari sia possibilmente capace di coinvolgere più persone, anche la persona più ignorante, perché poi la cultura può fare dei danni in un certo senso: quando si è troppo acculturati non si è più liberi, e anche il grado di cultura che raggiunge la scimmia in qualche modo la limita, nella misura in cui le ha permesso di trovare una via d’uscita umana, quindi attraverso quel limite trova un modo di sopravvivere. Nessuno sceglie di evolversi se non si è mangiati da qualcosa che rischia di farti fuori, come quando si ha una malattia, una menomazione, una situazione che limita fortemente le possibilità. La scimmia aveva davanti due strade, il giardino zoologico o il varietà, cioè o il manicomio o lo spettacolo. Uno potrebbe dire che sia la metafora dell’attore, ma fino a un certo punto, anche perché il dar spettacolo in questo senso è una dimensione dove tu puoi non essere solo te stesso ed esserlo nel miglior modo.

Lei ha interpretato Mussolini in M di Scurati con la regia di Popolizio. Quella esperienza che riflessione le ha lasciato rispetto al momento che stiamo vivendo e al ventennio fascista? Anche integrando con questo spettacolo, quindi con la tematica della libertà, delle costrizioni…

Flaiano diceva “Esistono due categorie di fascisti: i fascisti e gli antifascisti”. C’è sempre una cosa molto rischiosa nel ritenersi della parte buona in tutti i sensi. È come non avere dentro di sé quel germe, il germe del fascismo, per poterlo riconoscere. Non posso pensare “no, io non sono fascista”. Come faccio a dirlo? Io, per esempio, non sono per la rimozione delle statue, perché significa rimuovere dalle memorie. Non dovrebbero sparire i campi di concentramento, gli orrori di cui siamo stati capaci come razza. Cancellarli significa cancellare una memoria. Io vedo che c’è gente che già non ricorda più manco chi siano Buster Keaton e Charlie Chaplin, figuriamoci gli orrori della storia. Mi sembra un po’ questo il lascito di uno spettacolo del genere, non per celebrare il fascismo, non si celebra nulla. Tante persone sono venute e hanno visto in tre ore di spettacolo qualcosa che magari non conoscevano; attraverso il teatro, visualizzandolo, gli è rimasto qualcosa. Non penso che sia stato uno spettacolo inutile, non dico neanche che fosse educativo, però ha lasciato una grande esperienza col pubblico. Si capisce che il fascismo è stata la più grande creazione insieme alla Costituzione italiana, dal punto di vista evolutivo la Costituzione nasce da quella catastrofe.

Qual è o quali sono gli spettacoli che l’hanno influenzata come spettatore?

Per quelli che ho potuto vedere io sono stati gli spettacoli di Peter Brook, di Carmelo Bene, ma anche di compagnie amatoriali dove c’era qualche cosa di molto libero. Mi spiego, non saprei dirle uno piuttosto che un altro, ma quello che arrivava era qualcosa che aveva a che fare con una cosa che fosse molto antica. Poi io amo anche gli spettacolacci del varietà televisivo, sono di bocca buona su questo.

Devo dire che sono gli spettacoli di Antonio Rezza a colpirmi moltissimo. Antonio Rezza per me non è solo un gigante, fa delle cose che io non saprei mai fare, ma non è una questione di paragoni, è proprio una dimensione dello stare al mondo, in scena. Quindi è anche qualcosa di più lontano da me, dal punto di vista proprio dell’arte della rappresentazione.

Letizia Chiarlone