Al Teatro della Pergola il debutto mondiale dell’ultimo lavoro del regista texano Robert Wilson dedicato al poeta portoghese Fernando Pessoa. Una produzione nata dalla sinergia tra il Teatro della Pergola di Firenze e il Théâtre de la Ville di Parigi, in coproduzione con Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, São Luiz Teatro Municipal de Lisboa, Festival d’Automne à Paris. Recensione

«La prossima volta ricordami di leggere meglio il programma di sala prima di entrare a teatro», dice un po’ stordita una spettatrice lasciando la platea del teatro della Pergola, alla fine di una delle repliche in anteprima mondiale di Pessoa, Since I’ve been me, fortemente voluto dal direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana Marco Giorgetti e dal Théâtre de la Ville di Parigi nel cinquantesimo anniversario della Rivoluzione dei Garofani. La sensazione è legittima, benché figlia forse di un equivoco («ma non doveva far ridere?», così la spettatrice interpretava un po’ troppo alla lettera la dichiarazione di Wilson: «se non sai ridere, non fare teatro»). L’opera (come a Wilson piace definire i propri lavori, nel senso latino del termine opus, fusione di tutte le arti) affascina e insieme stordisce, in quanto collisione tra pianeti di diversa intensa bellezza. L’incontro tra Robert Wilson e Fernando Pessoa è scintilla che apre risonanze interessanti, così come scivolosi slittamenti di senso.

Muovendosi parallelamente su piani che si intersecano in pochi, densi momenti, lo spettacolo procede lasciando che sia lo spettatore con la propria sensibilità a scegliere da quale dei due flussi farsi trasportare: da un lato l’imponente apparato visivo, ritmico e sonoro tipico del lavoro di Wilson; dall’altro, la parola-termite di Pessoa, le sue molteplici voci, i cerchi concentrici del suo pensiero che si allarga in orizzontale e insieme scava in verticale. L’eredità poetica di Pessoa è la sua irrimediabile coscienza di sé, l’occhio implacabilmente impegnato a scandagliare l’esistere, capace di condurre nelle tenebre e aprire improvvisi squarci di luce. Tale metafora risulterebbe facile, correlata com’è anche al lavoro di Wilson, non fosse che i flussi narrativi, quello registico e quello autoriale – o si potrebbe dire: quello americano e quello portoghese – risultino svincolati al punto da essere persino a tratti l’uno la parodia dell’altro. D’altronde il maestro lo ha detto: se non sai ridere non fare teatro.

La prima visione è un risveglio o forse l’inizio di un sogno: una lenta alba plurima, su una tela di un blu brillante e accogliente che chiude il grande boccascena del teatro della Pergola. Lo spettatore la intravede fin dal foyer e ne è come attratto, un blu magnetico su cui si individua presto una silhouette minuta e inconfondibile, seduta lateralmente in proscenio. Quello stare sul bordo e di lato è di per sé narrativo: incontriamo il primo Pessoa di questo viaggio, ma la presenza sorridente e accogliente di Maria de Medeiros nei panni del poeta-burattino stride con quell’anonimato impiegatizio che Pessoa stesso ci ha consegnato, figura minuta e solitaria, miope e schiva. Il gioco è iniziato.

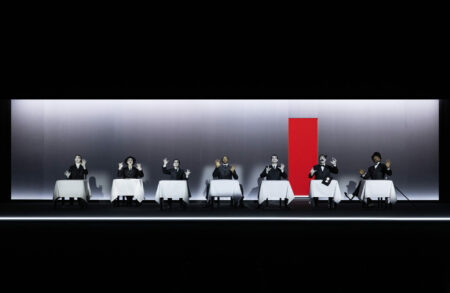

L’incanto onirico di questa prima visione è presto rotto dal primo dei tanti fugaci e potenti effetti sonori, vetri infranti fragorosamente, mentre si ripete ossessivo il tema dell’uomo che cercando la verità non fa che sbattere sulla vitrea illusione come una mosca alla finestra. In proscenio cominciano a sfilare, come in un numero da avanspettacolo, sette figure, sette Pessoa che si stagliano su un bianco abbacinante e straniante. Il palcoscenico è affollato dalle tante mutevoli versioni del personaggio/persona Pessoa, riconducibili ai suoi eteronimi: i sette interpreti (Maria de Medeiros, Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, Klaus Martini, Sofia Menci, Gianfranco Poddighe, Janaína Suaudeau), imponenti, intensi e sospesi, sono tutti Pessoa e nessuno davvero lo è. Antonio Tabucchi spiegò che l’eteronimia va «intesa non tanto come metaforico camerino di teatro in cui l’attore Pessoa si nasconde per assumere i suoi travestimenti letterario-stilistici; ma proprio come zona franca, come terrain vague, come linea magica varcando la quale Pessoa diventò un altro da sé senza cessare di essere se stesso». Parallelamente il palcoscenico di Wilson è quello stesso terrain vague, porto, campagna, ristorante, cielo e mare in cui il regista muove la luce, gli elementi scenografici e gli attori stessi come ingranaggi tutti di pari importanza e significato. Dice ancora Tabucchi, «l’eteronimia di Pessoa rimanda semmai alla capacità di vivere l’essenza di un gioco, non ad una finzione ma ad una metafisica della finzione, o ad un occultismo della finzione, forse a una teosofia della finzione».

Un orizzonte di luce fissa assicura il buio completo poco più indietro, pronto ad assorbire corpi, figure, parole. È la firma di Wilson: il palcoscenico costruito dalla e sulla luce, che attiva e anima gli spazi metafisici in cui galleggiano le immagini. Su queste si innestano le parole del poeta, un flusso ricco di echi interni, suoni che si mescolano in quattro lingue diverse: portoghese, inglese, francese e italiano, quasi un grammelot dal quale gli interpreti si fanno abitare. La parola emerge dall’immagine senza pretendere di dialogarvi, percorre i corpi e si fa voce, canto, suono. Qui, con un esercizio intellettuale, si individua la consonanza tra i due universi Wilson e Pessoa, che hanno in comune «l’abdicazione al reale nel tentativo di possedere l’essenza del reale» (ci aiuta ancora Tabucchi, cui l’italia deve la penetrazione e la traduzione dell’opera del poeta lusitano). Il regista americano costruisce una macchina dei sogni, un ingranaggio tecnicamente perfetto, in cui vedere e conoscere coincidono, così come in Pessoa: «Chi sta al sole e chiude gli occhi / Comincia a non sapere cos’è il sole / E a pensare molte cose piene di calore. / Ma apre gli occhi e vede il sole, / E non può più pensare a niente, / Perché la luce del sole vale di più dei pensieri / Di tutti i filosofi e di tutti i poeti». Wilson sembra leggere questo Pessoa, o Pessoa descrivere questo Wilson che propone allo spettatore un esercizio di pura visione, di giocosa complicità. Il risvolto della medaglia è però uno straniante sberleffo, un varietà di parole ripetute, un circo con tanto di finti applausi, come schiacciato in due dimensioni: se ne vede bene solo una, quella in superficie. E sebbene si tratti di un’estrema conseguenza di quella legittima abdicazione al reale, i sensi ne restano storditi: il pianeta va fuori dall’orbita, l’acqua di quel mare non ha più nulla in comune con l’inquieto Atlantico in cui scompare il Tago, né tantomeno con il piccolo fiume del villaggio («Ma pochi sanno qual è il fiume del mio villaggio / E verso dove va / E da dove viene. / E per questo, perché appartiene a meno gente, / È più libero e più grande il fiume del mio villaggio»).

D’altronde Pessoa, poeta del rovescio, se afferma che «pensare è un’infermità degli occhi», lo afferma da miope. Usando ancora Tabucchi, diremmo che «Pessoa è persona e personne»: l’infinita possibilità dell’esistere affacciata sullo strapiombo dell’inutilità di esistere. Eppure questo strapiombo è fiorito e illuminato dal chiarore delle stelle. L’intrigante e fatale coesistenza di queste certezze, la bellezza e il vuoto, sono l’essenza di uno dei più fulgidi e misteriosi poeti del Novecento europeo. La straniante bellezza dell’opera di Wilson brilla di una luce diversa, in cui le parole di Pessoa finiscono per risultare se non pretesti, quanto meno ospiti. Tranne che per alcuni intensi e strazianti momenti in cui l’incontro si realizza, visione e pensiero coincidono: come quando due figure si avvicinano con lentezza irreale senza mai riuscire a toccarsi e risuona, come intimo impronunciabile segreto, «l’impressione un po’ lontana / come di un sogno che si vuole ricordare nella penombra in cui ci si sveglia, / che in me ci sia qualcosa di meglio di me stesso».

Sabrina Fasanella

Firenze, Teatro della Pergola, Maggio 2024

PESSOA

Since I’ve been me

regia, scene e luci Robert Wilson

testi Fernando Pessoa

drammaturgia Darryl Pinckney

costumi Jacques Reynaud

con Maria de Medeiros, Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, Klaus Martini, Sofia Menci, Gianfranco

Poddighe, Janaína Suaudeau

co-regia Charles Chemin

collaboratrice alla scenografia Annick Lavallée-Benny

collaboratore alle luci Marcello Lumaca

sound design e consulente musicale Nick Sagar

trucco Véronique Pfluger

stage manager Thaiz Bozano

direttore tecnico Enrico Maso

collaboratrice ai costumi Flavia Ruggeri

consulente letterario Bernardo Haumont

assistente personale di Robert Wilson Liam Krumstroh

commissionato e prodotto da Teatro della Pergola – Firenze e Théâtre de la Ville – Parigi

coprodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, São Luiz

Teatro Municipal de Lisboa, Festival d’Automne à Paris

in collaborazione con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Prossime repliche: dal 5 al 14 novembre Théâtre de la Ville, Parigi. Dal 13 al 16 febbraio 2025 al Politeama Rossetti di Trieste.