Short Theatre quest’anno ha disegnato una cartografia complessa di relazioni tra spazi, artiste/i, tematiche e formati dispiegando un programma molto fitto. Abbiamo cercato di riflettere su alcune tra le tante proposte viste provando a cogliere lo sguardo di certe opere verso il pubblico e la realtà odierna.

Cosa c’è nel mezzo di quella zona franca che divide la scena dalla platea? Qual è la densità dell’aria che riempie uno spazio in grado di essere di condivisione ma anche di impermeabilità? In un mondo (ottimisticamente) post pandemico in cui lo spazio tra i corpi degli spettatori e quelli dei performer è stato immunizzato e amplificato a causa delle norme anticovid, come dare torto a chi ora convoca le arti della scena con uno spirito che vorrebbe ritrovare quel rito collettivo e millenario che si svolge tra pubblico e artisti, lo abbiamo letto fino alla nausea durante i periodi di chiusura dei teatri per il Covid, senza quella relazione non si dà teatro, lo hanno ripetuto gli artisti più in vista. Il titolo provocatorio di una Biennale Arte di qualche anno fa era “La dittatura dello spettatore”, concetto che nel suo valore letterale di certo va contrastato, ma pur lavorando nella totale libertà creativa l’artista non dovrebbe costantemente chiedersi chi sia il destinatario dell’opera e dunque dell’azione performativa? Perché questa azione dovrebbe interessare a qualcuno? Mi metto in scena o mi metto in mostra?

A Roma è appena terminato Short Theatre e il festival curato da Piersandra Di Matteo diventa un luogo fisico e teorico da cui partire per continuare a riflettere su una scena artistica che cerca nuovi approcci, linguaggi e possibilità di azione. Quello pensato dalla curatrice è un programma che punta a portare a Roma un paesaggio quasi del tutto sconosciuto alla capitale, una sorta di anno zero, dunque di certo coraggioso e con l’obiettivo di rompere con le tradizioni, definitivamente con quella attorale. In questo anno zero Short Theatre ha stretto alleanze tra luoghi diversi della città, messo in comunicazione linguaggi e artisti diversi dall’Europa e dal mondo. La costruzione di una comunità in grado di esprimersi oltre il prodotto artistico (in una mappatura di luoghi quest’anno davvero espansa) è forse il gesto più importante e riconoscibile, è come una brace silenziosa che invisibilmente crea calore e ascolto e che poi si ritrova negli incontri teorici, nelle presentazioni dei libri o nei laboratori, durante i djset, nei momenti di riflessione che emergono spesso attraverso una prospettiva di analisi queer e transfemminista. Per gli spettatori però meno “interni”, meno affezionati ai connettivi teorici e al microcosmo giovane e colorato, la lineup di spettacoli rimane l’interfaccia primaria.

Cosa esprime dunque questo paesaggio (quello più nuovo e sconosciuto) di artisti e artiste alla prova di un evento molto seguito e con le platee sold out? Quale rapporto con il pubblico (della comunità di “follower” e verso l’esterno) viene immaginato? Ad esempio, ai giovanissimi romani Andrea Dante Benazzo e Daria Greco chiederei proprio cosa si aspettano dalla relazione con lo spettatore. Crangon Crangon, prima opera di Greco come autrice e non danzatrice, si sviluppa su un concetto di certo interessante, esplorare le possibilità di un cambio di prospettiva. In scena, nel classico spazio sbianco di tanta danza e performance contemporanee, l’interprete, Valentina Sansone, si muove percorrendo lo spazio all’indietro. Ha un costume (bellissimo il lavoro di Vittorio Gargiuolo) che ricorda il carapace dei crostacei (quel gambero della famiglia dei crangonidi a cui il titolo si riferisce). Una performance che genera inizialmente una serie di domande ma che velocemente mostra anche il proprio limite: per 45 minuti nulla di diverso accade se non questa camminata all’indietro nello spazio, un paio di volte le braccia si alzano in un gesto che determina una piccola interruzione (a ricordarci certi lavori di Alessandro Sciarroni) ma poi ritorna la camminata nello spazio, fino al finale in cui il corpo della protagonista si accascia a terra per poi rialzarsi in un ponte che rimane immagine potente e definitiva, ma arrivata ormai in ritardo. «A partire dal concetto di capovolgimento e dalle pratiche dell’antiabitudine, Crangon Crangon esplora un cambio di prospettiva. Cosa succede se vado verso ciò che non vedo? Cosa accade al corpo? Cosa si genera nel pensiero?»; la resa performativa è inversamente proporzionale alla complessità delle domande e lo spettatore che non si accontenta della contemplazione (o dell’ascolto della tessitura sonora di Filippo Lilli) potrebbe faticare molto ad accordarsi alla drammaturgia.

Il tempo e lo spazio sono ancora una volta il centro della questione: lavori come quello di Daria Greco richiedono una libertà di sguardo e una capacità di abbandono che non possono essere un valore assoluto nella relazione con il pubblico, alla platea bisognerebbe lasciare altrettanta libertà di fruizione e movimento: se per alcuni le domande poste dall’opera si esauriscono dopo 10 o 15 minuti, questi devono poter abbandonare la frontalità della visione senza disturbare gli altri. Perché è proprio quella frontalità che in un’opera del genere crea un rapporto di subalternità con la platea, “costretta” alla visione – se non dimostrando la propria dissidenza alzandosi di fronte a tutti. Ecco allora che il radicalismo del gesto dovrebbe misurarsi anche con la capacità di immaginare un formato spaziale aperto e flessibile.

Il tempo è d’altronde la costante attorno alla quale sembrano muoversi diversi campi di forza, terreno fertile per molte artiste e artisti di questa nuova scena performativa. Lo ha dimostrato in effetti anche Gisèle Vienne, che in questo senso agisce da artista emblematica proprio per la capacità di manipolazione della linea temporale: i movimenti rallentati di L’Etang mostrano una realtà da incubo dell’inconscio, la folla danzante di Crowd in cui appare evidente come la drammaturgia per l’artista franco-austriaca non sia il risultato di un montaggio ma di una dilatazione temporale che agisce sui corpi e tra di essi. In questo caso la ripetizione, la stasi e l’installatività del linguaggio di Vienne contengono numerose complessità e fattori estetici in grado di tenere presente l’attenzione dello spettatore.

Giocare con le aspettative del pubblico è di certo qualcosa che si acquisisce con il tempo e l’esperienza: chissà quale domanda si sia posto il giovanissimo Andrea Dante Benazzo durante la creazione di Partschótt. Il lavoro anche in questo caso parte da uno spunto che genera curiosità e aspettativa: dalla vita familiare dell’autore spunta una storia che riguarda il fallimento dell’azienda guidata dal padre e una calamità naturale che distrugge milioni di alberi sulle dolomiti, proprio nel luogo eletto a soggiorno del nonno mezzo secolo fa. Nella scarnificazione del linguaggio performativo a favore di un racconto visivo che procede per immagini proiettate per mezzo di vecchi video e fotografie ingiallite, rimane la figura dell’artista nel ruolo di una sorta di regista in diretta. Ma la questione anche quie è nella scrittura e dunque nell’utilizzo che si fa del tempo: Benazzo non riesce ad affrancarsi dal dato autobiografico proprio perché non vuole andare affondo: il parallelismo tra la tragedia ambientale e quella familiare lavorativa rimane un piccolo suggerimento, l’artista indugia nel video-racconto di scene familiari, ingrandisce con ossessione i volti dei parenti, perdendo sia la possibilità affabulativa che quella di un intervento puramente estetico.

Pur nella rinuncia a canoni teatrali rappresentativi ciò che maggiormente ha lasciato il segno nella programmazione sono state quelle proposte in grado di rompere la distanza con lo spettatore aprendosi a una certa emotività senza tralasciare il rigore compositivo come nel caso dell’ironia enigmatica presente nella composizione coreografica di Sfera (Mk), nel tentativo di racconto coreografico dell’Otello shakespeariano di Kinkaleri o nel caso di Muta Imago con Ashes (per la scrittura e regia di Riccardo Fazi), qui la frammentazione drammaturgica diventa – grazie alle voci di cinque attori strepitosi (Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli) – memoria possibile di tutti, storia comune. Certo in questo caso parliamo anche di artisti più strutturati ed esperti, che con le rispettive tradizioni linguistiche vogliono e possono dialogare. Ma si guardi anche alla coerenza tematica e coreografica di Cherish Menzo in grado di legare diversi ambiti dei linguaggi performativi trasformando il palcoscenico in metafora del corpo nero: nello spazio scenico di Darkmatter un uomo e una donna, come fossero gli ultimi della Storia, dopo un’apocalisse, mutati nel corpo e negli occhi, sono esseri nuovi. In verità anche Menzo indugia in questo caso in una drammaturgia forse non sempre sorprendente, ma la presenza dei due corpi in scena è potentissima e in parte sopperisce alle mancanze del racconto.

La distanza emotiva con il pubblico, la fredda bolla in cui le artiste e gli artisti talvolta si rinchiudono non viene scalfita dal biografismo, anzi ne è rafforzata: come nel caso di Katerina Andreou ospitata con il suo Mourn Baby Mourn, il pianto generazionale, che dovrebbe colpirci con l’ironico Boom proiettato nel finale è anestetizzato. Qui l’artista (con un corposo apparato teorico) spiega come sia interessata al lutto nella nostra società (in quanto perdita non solo fisica) e come stia riflettendo sulla pratica del “lamento”. La risultante scenica è una composizione in cui l’autrice sembra non voler creare nessun immaginario (se non citando quello di certe culture da strada: la costruzione del muro, la danza senza finalità apparente…), ma semplicemente stare, mettere in scena un disagio nel quale rimanere chiusa.

Di certo i giovani artisti non sono aiutati dalle possibilità produttive che sembrano spingere ancora di più verso l’isolamento e la creazione di soli e monologhi, un sistema che prima o poi andrà scardinato per cercare modelli collaborativi nuovi. C’è qualcosa di problematico in questo pronome personale singolare che sembra essere spesse volte debordante, Io, rischiando di divenire più importante del racconto stesso, come una sorta di patente che possa attestare la qualità dell’opera solo perché nata da un’esperienza personale, vissuta (ne avevamo parlato anche da Santarcangelo). Bárbara Bañuelos ad esempio, in Hacer Noche, ha in mano una storia, quella di un uomo (Carles Albert Gasulla) con una cultura personale non comune, la passione smodata per Louis-Ferdinand Céline e una vita ai margini data da alcuni problemi mentali e da un lavoro in solitudine, come custode di un parcheggio.

Anche in questo caso siamo di fronte a un’opera che vorrebbe essere una sorta di teatro documentario in cui però l’oggettività si infrange proprio nella necessità dell’autrice di portare anche se stessa in scena, lo spettatore assiste al lungo dialogo tra l’uomo – che diventa così attore del proprio personaggio – e l’autrice, la quale sente il bisogno di mettere in crisi questo rapporto di fronte agli spettatori, attraverso «l’auto-analisi sui rapporti di potere nella performance, sulla maniera in cui una storia può essere raccontata, e sull’agency dell’auto-narrazione come strumento politico», come afferma in questa analisi Daniel Blanga Gubbay su Cut/Analogue la rivista di approfondimento del festival. Ci si interroga sulla relazione con la platea e visti i temi e la conformazione spaziale circolare potrebbe emergere quella “riunione poltica” di cui parla Gubbay, ma il pubblico rimane in ascolto di fronte ai due protagonisti seduti e a un fiume di parole – senza corpo e teatralità – che procede per salti e confonde attraverso numerose citazioni e una drammaturgia che non lascia il tempo di approfondire questioni e snodi narrativi.

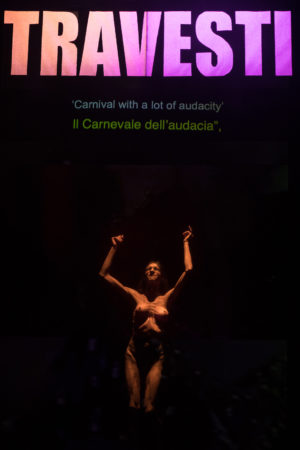

Eppure anche la biografia può divenire materiale fertile quando l’artista riesce a fare un passo indietro per avvicinare invece i temi al pubblico, come nel caso del Manifesto Transpofágico di Renata Carvalho, attrice trans brasiliana che attraverso il recupero della narrazione teatrale espone il proprio corpo come simbolo di un racconto con il quale la platea riesce ad empatizzare facilmente. Carvalho racconta le sofferenze della popolazione “travesti” in Brasile, gli interventi al silicone a cui si è sottoposta e poi interrompe il racconto trasformando lo spettacolo in un talk didattico; è un lavoro importante (e ne parleremo in un altro approfondimento), evidentemente politico e necessario in cui il corpo personale diventa denuncia sociale.

La scommessa è dunque quella di riaprire le bolle, anzi di farle scoppiare e capire come immaginare mondi possibili: nell’epoca delle piattaforme, in cui tutto sembra essere a portata di schermo, le arti performative hanno un super-potere che però invoca la presenza di qualcun altro in ascolto, il suo sguardo e il suo corpo. Perché in fin dei conti è anche l’accoglienza dello sguardo altrui che aiuta a contenere il rischio di un pensiero asettico, autoriferito o centrato solo su piccole e fragili filosofie estetizzanti.

Andrea Pocosgnich

Leggi anche: Appunti da Short Theatre, parte II. Pensiero, performance e militanza