RECENSIONI BREVI MA INTENSE. Tra le tre figlie di Re Lear, Cordelia, è quella sincera. Cordelia ama al di là del tornaconto personale. Gli occhi di Cordelia appaiono meno riverenti di altri, ma sono giusti. Cordelia dice la verità, sempre.

Scorrete fino alla fine per trovare tutte le opere recensite finora.

Qui gli altri numeri mensili di Cordelia

SANI! TEATRO FRA PARENTESI #ROMA

Il nuovo racconto di Marco Paolini è racchiuso sotto il titolo di Sani! Teatro fra parentesi; “Sani!” è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave, che diventa ora un augurio esperienziale rivolto al pubblico affinché riscopra il potere viatico del teatro tout court. Tra parentesi, però. Il testo trova rappresentazione scenica in un castello di carte: il teatro è quindi un’impalcatura fragilissima costruita con necessario tatto per mantenerla in piedi ed evitarne il crollo. Accompagnato da Lorenzo Monguzzi, sua spalla musicale, Paolini ricorda aneddoti circa la sua carriera – esilarante l’incontro con Carmelo Bene durante un recital sui Canti orfici di Dino Campana che lo stesso Paolini aveva organizzato a Treviso – e relativi alla Storia, come quello del colonnello Petrov che nel ‘83 salvò il mondo dal conflitto nucleare per un’oculata osservazione, o il silenzio del primo lockdown e la battaglia a salvaguardia del clima di Greta Thunberg. Una buona dose di realismo pessimista appesantisce le parole dell’attore che il pubblico romano incontra dopo anni, e le cui opere di teatro civile sono indubbiamente più segnanti a livello drammaturgico di questo ultimo lavoro – Il racconto del Vajont è un monumentale documento giornalistico e teatrale – ma tuttavia la sensazione è un po’ quella di ritrovarsi in un grande salotto, quello del Teatro Quirino, ad ascoltare gli aneddoti di vita di un caro amico di famiglia, tra memoria personale e collettiva. (Lucia Medri)

Il nuovo racconto di Marco Paolini è racchiuso sotto il titolo di Sani! Teatro fra parentesi; “Sani!” è un’espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave, che diventa ora un augurio esperienziale rivolto al pubblico affinché riscopra il potere viatico del teatro tout court. Tra parentesi, però. Il testo trova rappresentazione scenica in un castello di carte: il teatro è quindi un’impalcatura fragilissima costruita con necessario tatto per mantenerla in piedi ed evitarne il crollo. Accompagnato da Lorenzo Monguzzi, sua spalla musicale, Paolini ricorda aneddoti circa la sua carriera – esilarante l’incontro con Carmelo Bene durante un recital sui Canti orfici di Dino Campana che lo stesso Paolini aveva organizzato a Treviso – e relativi alla Storia, come quello del colonnello Petrov che nel ‘83 salvò il mondo dal conflitto nucleare per un’oculata osservazione, o il silenzio del primo lockdown e la battaglia a salvaguardia del clima di Greta Thunberg. Una buona dose di realismo pessimista appesantisce le parole dell’attore che il pubblico romano incontra dopo anni, e le cui opere di teatro civile sono indubbiamente più segnanti a livello drammaturgico di questo ultimo lavoro – Il racconto del Vajont è un monumentale documento giornalistico e teatrale – ma tuttavia la sensazione è un po’ quella di ritrovarsi in un grande salotto, quello del Teatro Quirino, ad ascoltare gli aneddoti di vita di un caro amico di famiglia, tra memoria personale e collettiva. (Lucia Medri)

Visto al Teatro Quirino, Roma. di e con Marco Paolini, musiche originali composte ed eseguite da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, luciaio Michele Mescalchin, fonico Piero Chinello, direzione tecnica Marco Busetto, produzione Michela Signori, JOLEFILM, foto Gianluca Moretto

TARTUFO #NAPOLI

A costo di rischiare il manicheismo, va detto che col classico ci sono solo due possibilità: la filologia o la distruzione. Entrambe, nell’originare una distanza nel tempo e nel pensiero, producono critica. Le vie di mezzo, no. Il Tartufo di Jean Bellorini è un prodotto la cui estetica è stata curata tanto da non poter non essere definita accattivante. La scenografia è intelligente con la scelta di unire l’azione all’interno di una cucina; il Cristo crocifisso onnipresente molto rock è divertente; la traduzione impeccabile; gli abiti anni ’60 sono sempre belli da vedere. Il fatto è che questo genere di piacevolezze non sono riuscite ad andare oltre il semplice sollazzo. Non esiste nessuna ricerca in merito a una continuità nel contemporaneo dell’ironia del commediografo, o nemmeno il tentativo di fissare una storicità di quell’ironia. Persino le scelte musicali, per quanto piacevoli, sono completamente slegate dal contesto (ci si ritrova a canticchiare dubbiosi Amor mio di Mina o Cosa sarà di Dalla). Un pubblico di storditi ride senza posa davanti a movimenti macchiettistici e mitragliate di battute che hanno perso senso. Ridono scompostamente pure quando Elmira (Teresa Saponangelo) per convincere il marito Orgone ( Gigio Alberti) dell’ipocrisia di Tartufo (Federico Vanni), per poco non viene violentata da questo. Siamo al ridicolo nello scoppio dell’ovazione. L’unico piacere concesso (ai limiti del volgare in una serata godereccia) è stato osservare lo straordinario Federico Vanni, talmente brillante da affascinare con quell’attitudine al laido erotismo e spietato cinismo.(Valentina V. Mancini)

Visto a Teatro Mercadante, Napoli; Di Molière; Traduzione Carlo Repetti; Regia Jean Bellorini; Con Federico Vanni, Gigio Alberti, Teresa Saponangelo, Betti Pedrazzi, Ruggero Dondi, Daria D’Antonio, Angela De Matteo, Francesca De Nicolais, Luca Iervolino, Giampiero Schiano, Jules Garreau.

BRUNO #MILANO

Il duo Dimitri/Canessa sospende un tempo inesorabilmente indifferente e vi cuce negli anfratti una storia, la cui frammentazione narrativa viene dosata in una successione di immagini eminentemente poetiche nella loro fisica concretezza. E il tempo sospeso, dopotutto, è quello che serve per strappare all’oblio di foscoliana memoria la figura di Bruno Schulz, pittore e poeta di origini ebraiche che visse gli orrori del secondo conflitto mondiale. La regia ne mostra così prima i gesti, sommessi, ripetitivi, pacati, poi, in un angolo di un letto scricchiolante, di un banco di scuola impolverato, del rifugio di una cameretta d’infanzia, evoca le parole, anche loro sommesse, ripetitive, pacate. Lo spazio si popola di elementi metamorfici nella loro possibilità simbolica, per rievocare l’onirico e frastagliato reticolo di una memoria che è colmata dal visionario immaginario dell’artista. Ma di lui, non viene detto nulla se non attraverso i reperti di un’intera vita: Federico Dimitri riesce a renderne le passioni febbricitanti, l’ambigua e ossessiva logica di resurrezione paterna attraverso i ruoli, le voci, i corpi, le croci. Croci che si trasformano in giochi, sono cavalli per rincorrersi – con una Elisa Canessa che è tutte le figure femminili che ha incontrato – ma sono anche ali per sfuggirvi. Dell’atmosfera mitica e surreale dilaga in platea un senso di angosciosa necessità, riverberata negli scatti di una danza improvvisa delirante e genuina per quanto disarticolata, come le poche parole che l’accompagnano. È un gioco portato avanti a due, un parallelo per tornare a maturare verso un ideale di infanzia. (Andrea Gardenghi)

Il duo Dimitri/Canessa sospende un tempo inesorabilmente indifferente e vi cuce negli anfratti una storia, la cui frammentazione narrativa viene dosata in una successione di immagini eminentemente poetiche nella loro fisica concretezza. E il tempo sospeso, dopotutto, è quello che serve per strappare all’oblio di foscoliana memoria la figura di Bruno Schulz, pittore e poeta di origini ebraiche che visse gli orrori del secondo conflitto mondiale. La regia ne mostra così prima i gesti, sommessi, ripetitivi, pacati, poi, in un angolo di un letto scricchiolante, di un banco di scuola impolverato, del rifugio di una cameretta d’infanzia, evoca le parole, anche loro sommesse, ripetitive, pacate. Lo spazio si popola di elementi metamorfici nella loro possibilità simbolica, per rievocare l’onirico e frastagliato reticolo di una memoria che è colmata dal visionario immaginario dell’artista. Ma di lui, non viene detto nulla se non attraverso i reperti di un’intera vita: Federico Dimitri riesce a renderne le passioni febbricitanti, l’ambigua e ossessiva logica di resurrezione paterna attraverso i ruoli, le voci, i corpi, le croci. Croci che si trasformano in giochi, sono cavalli per rincorrersi – con una Elisa Canessa che è tutte le figure femminili che ha incontrato – ma sono anche ali per sfuggirvi. Dell’atmosfera mitica e surreale dilaga in platea un senso di angosciosa necessità, riverberata negli scatti di una danza improvvisa delirante e genuina per quanto disarticolata, come le poche parole che l’accompagnano. È un gioco portato avanti a due, un parallelo per tornare a maturare verso un ideale di infanzia. (Andrea Gardenghi)

Visto alla sala Bausch del Teatro Elfo Puccini, Milano. Crediti: di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri, luci Marco Oliani, assistenza artistica Giorgio Rossi

LA MADONNA DEI TOPI #ROMA

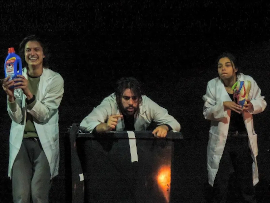

La Madonna dei topi Esperimenti di discarica è una scrittura esasperata attorno a un distopico futuro in cui i topi hanno ereditato dall’uomo estinto tutto le peggiori storture, rappresentate attraverso tre esperimenti di laboratorio condotti da tre “scienziati” – a dire il vero dipendenti estratti a sorteggio – «al servizio della teologia Rattex». La regia di Lorenzo Guerrieri che cura anche il testo insieme a Francesco Battaglia e la drammaturgia di Matteo Finamore sono state pensate, elaborate e agite con una sovrabbondanza di elementi funzionali a descrivere la discarica di mondo sopravvissuto e governato dallo spirito pantocratore della «Santa Madre Rattex». Con altrettanta caparbietà è stata studiata l’interpretazione attoriale di Andrea Carriero, Sara Giannelli e dello stesso Guerrieri matura nella schizofrenia eccentrica, dai balzi comici inattesi di toni e accenti – tra jingle e declamazioni – ognuno dei quali è volto a pesare le parole del testo, ridondante di rimandi al linguaggio televisivo pubblicitario e a quello fantascientifico. La brutalità della civiltà umana asservita alle logiche capitalistiche è ribaltata in una serie di quadri in cui la cavia di turno è soggetta a dinamiche di subordinazione, manipolazione e sfruttamento reiterate con insistenza, allungate per eccesso e la cui originale invettiva sembra diminuire gradualmente per sfinimento. Servirebbe infatti un minore lavoro sui particolari e maggiore sull’insieme, per alleggerire la densità del testo, facendo emergere il senso precipuo delle azioni colte nella loro essenziale, e patafisica, natura. (Lucia Medri)

La Madonna dei topi Esperimenti di discarica è una scrittura esasperata attorno a un distopico futuro in cui i topi hanno ereditato dall’uomo estinto tutto le peggiori storture, rappresentate attraverso tre esperimenti di laboratorio condotti da tre “scienziati” – a dire il vero dipendenti estratti a sorteggio – «al servizio della teologia Rattex». La regia di Lorenzo Guerrieri che cura anche il testo insieme a Francesco Battaglia e la drammaturgia di Matteo Finamore sono state pensate, elaborate e agite con una sovrabbondanza di elementi funzionali a descrivere la discarica di mondo sopravvissuto e governato dallo spirito pantocratore della «Santa Madre Rattex». Con altrettanta caparbietà è stata studiata l’interpretazione attoriale di Andrea Carriero, Sara Giannelli e dello stesso Guerrieri matura nella schizofrenia eccentrica, dai balzi comici inattesi di toni e accenti – tra jingle e declamazioni – ognuno dei quali è volto a pesare le parole del testo, ridondante di rimandi al linguaggio televisivo pubblicitario e a quello fantascientifico. La brutalità della civiltà umana asservita alle logiche capitalistiche è ribaltata in una serie di quadri in cui la cavia di turno è soggetta a dinamiche di subordinazione, manipolazione e sfruttamento reiterate con insistenza, allungate per eccesso e la cui originale invettiva sembra diminuire gradualmente per sfinimento. Servirebbe infatti un minore lavoro sui particolari e maggiore sull’insieme, per alleggerire la densità del testo, facendo emergere il senso precipuo delle azioni colte nella loro essenziale, e patafisica, natura. (Lucia Medri)

Visto al Teatro Basilica, Roma. Regia Lorenzo Guerrieri, Testo Francesco Battaglia e Lorenzo Guerrieri, Dramaturg Matteo Finamore, Con Andrea Carriero, Sara Giannelli e Lorenzo Guerrieri, Produzione e Foto Fucina Zero

CELESTE #NAPOLI

Fabio Pisano affronta con la storia di Celeste Di Porto la difficoltà di raccontare quali sono i limiti del concetto di disumanità. Nel ’43 Celeste (Francesca Borriero) era una bellissima ragazza di diciotto anni, ed ebrea del Ghetto di Roma. La guerra l’annoia, e la sua condizione le è insopportabile. Non sopporta gli ebrei in generale, li trova stupidi, e non sopporta che l’odio nei confronti della sua gente la costringa alla miseria. Sa che per sopravvivere dovrà collaborare con l’esercito tedesco e denunciare ogni ebreo nascosto in città. La chiameranno la “Pantera nera”. La scrittura di Pisano si pone al di sopra di qualunque formulazione di giudizio, perché effettivamente non gli interessa; il racconto procede per capitoli in maniera asciutta. Roberto Ingenito e Claudio Boschi di volta in volta interpretano tutti gli uomini che hanno temprato il carattere della ragazza, dal padre umiliato al gerarca nazista. La tragedia è nella debole luce creatrice di ombre che inghiottono visi e corpi. Manca purtroppo la profondità degli spazi, ed evocata solo nella cadenza ciancicata della lingua, la grande assente è Roma, vasta ed esausta. Borriero ha una presenza talmente coinvolgente da catturare col trillo di una risata civettuola o uno sguardo furbo; ad ogni sua spietata affermazione, al pubblico non resta altro che ascoltare atterrito senza mai addentrarsi in domande che pretenderebbero risposte assai sgradevoli. Ogni condanna o giustificazione resta un pudico segreto di coscienza.

Fabio Pisano affronta con la storia di Celeste Di Porto la difficoltà di raccontare quali sono i limiti del concetto di disumanità. Nel ’43 Celeste (Francesca Borriero) era una bellissima ragazza di diciotto anni, ed ebrea del Ghetto di Roma. La guerra l’annoia, e la sua condizione le è insopportabile. Non sopporta gli ebrei in generale, li trova stupidi, e non sopporta che l’odio nei confronti della sua gente la costringa alla miseria. Sa che per sopravvivere dovrà collaborare con l’esercito tedesco e denunciare ogni ebreo nascosto in città. La chiameranno la “Pantera nera”. La scrittura di Pisano si pone al di sopra di qualunque formulazione di giudizio, perché effettivamente non gli interessa; il racconto procede per capitoli in maniera asciutta. Roberto Ingenito e Claudio Boschi di volta in volta interpretano tutti gli uomini che hanno temprato il carattere della ragazza, dal padre umiliato al gerarca nazista. La tragedia è nella debole luce creatrice di ombre che inghiottono visi e corpi. Manca purtroppo la profondità degli spazi, ed evocata solo nella cadenza ciancicata della lingua, la grande assente è Roma, vasta ed esausta. Borriero ha una presenza talmente coinvolgente da catturare col trillo di una risata civettuola o uno sguardo furbo; ad ogni sua spietata affermazione, al pubblico non resta altro che ascoltare atterrito senza mai addentrarsi in domande che pretenderebbero risposte assai sgradevoli. Ogni condanna o giustificazione resta un pudico segreto di coscienza.

Visto a Piccolo Bellini, Napoli; Crediti Testo e regia Fabio Pisano; Con Francesca Borriero, Roberto Ingenito, Claudio Boschi; Costumi Rosario Martone; Luci Paco Summonte; Suggestioni sonore live Francesco Santagata.

GAP OF 42 #PALERMO

42 sono i centimetri e i chilogrammi che separano i corpi di Christopher Schlunk e Iris Pelz, danzatori del duo Chris & Iris / Hand auf hand Akrobatik di Berlino. Gap of 42 è il racconto coreografico di questo divario, ma soprattutto dei modi in cui è possibile colmarlo. Il movimento è il tramite di un dialogo tra fisicità diverse: quella di lui, imponenente e fissa, e quella di lei, ridotta ma dotata di una significativa forza plastica. Se l’umorismo è sentimento del contrario, questa coppia è intrinsecamente comica. Come giocando, i due danzatori tentano di trovare un comune denominatore tra le loro differenze, ripetendo gli stessi gesti meccanici e quasi quotidiani. Tuttavia, al di là della delicata ironia con il quale ciascuno scruta la corporeità dell’altro, specchiarsi negli occhi del e della partner, e dunque riconoscersi reciprocamente, può avvenire solo se si è alla stessa distanza da terra. Un compromesso difficile, che implica il ricorso al piegamento e alla sospensione, alla costrizione e allo slancio acrobatico. Il gioco diventa serissimo, ed è possibile soltanto nel rifiuto dei ruoli già dati: il corpo più piccolo si scopre sostegno di quello più grave; questo intanto smette di agire come una solida leva e si rivela peso morto. Al termine di una serie di tentativi, che si susseguono come gag, l’equilibrio viene raggiunto non nell’aria, dove il corpo di lei si librava ergendosi in bilico su quello turriforme di lui, ma a terra. Quasi sotto l’influsso di una misteriosa divinità totemica, fatta delle cassette impiegate per raggiungere la stessa altezza, la fiducia ha permesso un piccolo miracolo. (Tiziana Bonsignore).

42 sono i centimetri e i chilogrammi che separano i corpi di Christopher Schlunk e Iris Pelz, danzatori del duo Chris & Iris / Hand auf hand Akrobatik di Berlino. Gap of 42 è il racconto coreografico di questo divario, ma soprattutto dei modi in cui è possibile colmarlo. Il movimento è il tramite di un dialogo tra fisicità diverse: quella di lui, imponenente e fissa, e quella di lei, ridotta ma dotata di una significativa forza plastica. Se l’umorismo è sentimento del contrario, questa coppia è intrinsecamente comica. Come giocando, i due danzatori tentano di trovare un comune denominatore tra le loro differenze, ripetendo gli stessi gesti meccanici e quasi quotidiani. Tuttavia, al di là della delicata ironia con il quale ciascuno scruta la corporeità dell’altro, specchiarsi negli occhi del e della partner, e dunque riconoscersi reciprocamente, può avvenire solo se si è alla stessa distanza da terra. Un compromesso difficile, che implica il ricorso al piegamento e alla sospensione, alla costrizione e allo slancio acrobatico. Il gioco diventa serissimo, ed è possibile soltanto nel rifiuto dei ruoli già dati: il corpo più piccolo si scopre sostegno di quello più grave; questo intanto smette di agire come una solida leva e si rivela peso morto. Al termine di una serie di tentativi, che si susseguono come gag, l’equilibrio viene raggiunto non nell’aria, dove il corpo di lei si librava ergendosi in bilico su quello turriforme di lui, ma a terra. Quasi sotto l’influsso di una misteriosa divinità totemica, fatta delle cassette impiegate per raggiungere la stessa altezza, la fiducia ha permesso un piccolo miracolo. (Tiziana Bonsignore).

Visto al Teatro Libero, Palermo – Crediti: di e con Christopher Schlunk e Iris Pelz, outside eye Stefan Schönfeld, musiche Schroeder con Jan Fitschen, Felix Borel e Bella Nugent, Object theatre coach scenografia Anne-Kathrin Klatt, dance coach Laura Börtlein, Light design Marvin Wöllner, foto Kai Hebestreit

PROCESSO A GESÙ #ROMA

Ci sono dei testi rivelatori, complessi e importanti come dei testi sorgente. È il caso di Processo a Gesù di Diego Fabbri, che d’altronde rischia di finire nel dimenticatoio come gran parte della drammaturgia italiana dello scorso secolo che non sia Pirandello, De Filippo e pochissimi altri. Geppy Gleijeses ha il merito di essersi imbarcato in un’impresa azzardata, costosa, difficile ed estenuante: l’allestimento, naturalmente nel periodo pasquale, del celebre Processo scritto a metà degli anni ‘50. A suo agio nei panni del capocomico – come fu nel caso del recente Servo di scena -, Gleijeses misura la distanza tra l’attore, che ha lottato per una grande causa tutta la vita, e l’ignoto. Una compagnia di attori ebrei porta in scena da anni – come un rito collettivo – il processo della Storia, con il quale si cerca di risalire alle colpe originarie. La messinscena è semplice, vuole far parlare il testo senza azzardare colpi ad effetto (o cercare eventuali attualizzazioni), non tutti gli interpreti sono di livello (su un cast numerosissimo che comunque fa il proprio dovere), ma far (ri)conoscere un testo come questo al pubblico è già un servizio alla collettività. 19 tra attori e attrici, anche dalla platea come tradizione vuole, per riflettere prima sulle colpe di chi ha condannato e poi per entrare in un processo ancora più importante, quello che cerca le origini della fede. La verità storica sfuma nella testimonianza e agli attori spetta la difficile impresa di lavorare su confine, tra quotidianità e momentanea epifania evangelica.(Andrea Pocosgnich)

Ci sono dei testi rivelatori, complessi e importanti come dei testi sorgente. È il caso di Processo a Gesù di Diego Fabbri, che d’altronde rischia di finire nel dimenticatoio come gran parte della drammaturgia italiana dello scorso secolo che non sia Pirandello, De Filippo e pochissimi altri. Geppy Gleijeses ha il merito di essersi imbarcato in un’impresa azzardata, costosa, difficile ed estenuante: l’allestimento, naturalmente nel periodo pasquale, del celebre Processo scritto a metà degli anni ‘50. A suo agio nei panni del capocomico – come fu nel caso del recente Servo di scena -, Gleijeses misura la distanza tra l’attore, che ha lottato per una grande causa tutta la vita, e l’ignoto. Una compagnia di attori ebrei porta in scena da anni – come un rito collettivo – il processo della Storia, con il quale si cerca di risalire alle colpe originarie. La messinscena è semplice, vuole far parlare il testo senza azzardare colpi ad effetto (o cercare eventuali attualizzazioni), non tutti gli interpreti sono di livello (su un cast numerosissimo che comunque fa il proprio dovere), ma far (ri)conoscere un testo come questo al pubblico è già un servizio alla collettività. 19 tra attori e attrici, anche dalla platea come tradizione vuole, per riflettere prima sulle colpe di chi ha condannato e poi per entrare in un processo ancora più importante, quello che cerca le origini della fede. La verità storica sfuma nella testimonianza e agli attori spetta la difficile impresa di lavorare su confine, tra quotidianità e momentanea epifania evangelica.(Andrea Pocosgnich)

Visto al Teatro Quirino, Roma. Di Diego Fabbri, Musiche Teho Teardo Luci Luigi Ascione regia Geppy Gleijeses,c on Geppy Gleijeses, Giovanna Bozzolo, Marco Cavalcoli, Daniela Giovanetti, Maria Rosaria Carli, Marco Prosperini, Paola Sambo, Massimo Lello, Leonardo Sbragia, Sergio Mancinelli, Francesco Laruffa, Antonia Renzella, Yaser Mohamed, Cecilia Zingaro, Pavel Zelinsky, Francesca Annunziata, Giacomo Lisoni, Giorgio Sales, Lorenzo Guadalupi

STABAT PATER #MILANO

Le compagnie Alma Rosé e Sanpapié decidono di ereditare il postulato della preghiera Stabat mater di Jacopone da Todi per poi modificarne la formula: al dolore della mater viene dunque sostituito quella di un pater, di molti padri, che vivono quotidianamente la perdita del proprio figlio. È un’angoscia che si trasforma inevitabilmente nella progressiva perdita di sé stessi, uno smarrimento del proprio ruolo di genitori che porta all’annullamento delle intrinseche aspirazioni di un padre, che è anche un uomo. Nel progetto teatrale, nutrito di numerose testimonianze, la mancanza trova quindi giustificazione nel tessuto narrativo, emergendo nella naturale immediatezza delle parole di Manuel Ferreira e nei malati movimenti del corpo di Gioele Cosentino. Le sue membra, al centro di un palco buio su cui cala una luce calda e avvolgente, si contorcono con raffinato controllo e manifestano gli spasmi reiterati di un corpo che non riesce ad arrestarsi. La testa cerca invano di trovare una via di fuga da sé e anela verso l’alto, in estensioni sovrannaturali, per poi ritornare a tracciare nell’aria gli schemi ripetitivi di un disegno che conosce lui soltanto. Vorrebbe capirlo il padre, quel disegno tanto ignoto. Il rapporto tra i due si estrinseca così nel monologo del padre, fatto di ricordi, di verità presenti, di fatiche costanti, seguendo un climax che fagocita l’amore e la cura per lasciare solo la vuota frustrazione di una risposta che non si riesce a dare, restituendo al pubblico le sfaccettature di una disabilità che finisce per essere irrimediabilmente dimensione totalizzante. (Andrea Gardenghi)

Le compagnie Alma Rosé e Sanpapié decidono di ereditare il postulato della preghiera Stabat mater di Jacopone da Todi per poi modificarne la formula: al dolore della mater viene dunque sostituito quella di un pater, di molti padri, che vivono quotidianamente la perdita del proprio figlio. È un’angoscia che si trasforma inevitabilmente nella progressiva perdita di sé stessi, uno smarrimento del proprio ruolo di genitori che porta all’annullamento delle intrinseche aspirazioni di un padre, che è anche un uomo. Nel progetto teatrale, nutrito di numerose testimonianze, la mancanza trova quindi giustificazione nel tessuto narrativo, emergendo nella naturale immediatezza delle parole di Manuel Ferreira e nei malati movimenti del corpo di Gioele Cosentino. Le sue membra, al centro di un palco buio su cui cala una luce calda e avvolgente, si contorcono con raffinato controllo e manifestano gli spasmi reiterati di un corpo che non riesce ad arrestarsi. La testa cerca invano di trovare una via di fuga da sé e anela verso l’alto, in estensioni sovrannaturali, per poi ritornare a tracciare nell’aria gli schemi ripetitivi di un disegno che conosce lui soltanto. Vorrebbe capirlo il padre, quel disegno tanto ignoto. Il rapporto tra i due si estrinseca così nel monologo del padre, fatto di ricordi, di verità presenti, di fatiche costanti, seguendo un climax che fagocita l’amore e la cura per lasciare solo la vuota frustrazione di una risposta che non si riesce a dare, restituendo al pubblico le sfaccettature di una disabilità che finisce per essere irrimediabilmente dimensione totalizzante. (Andrea Gardenghi)

Visto al Campo Teatrale, Milano. Crediti: di Elena Lolli e Manuel Ferreira, con Manuel Ferreira e Gioele Cosentino, regia Claudio Orlandini, coreografia Lara Guidetti, musiche Mauro Buttafava, luci Andrea Violato e Mike Reyes, scene e costumi Stefano Zullo, video Michele Ciardulli, una coproduzione Alma Rosé e Sanpapié. Ph Fabrizio Re Garbagnati

IL VINO E SUO FIGLIO #NAPOLI

È un ricordo comune a molti quello del primo bicchiere di vino bevuto in compagnia di un capofamiglia, nell’emozione di un nuovo tipo di condivisione. Enrico Bonavera ha accanto una brocca di vino, e pesca tra i ricordi del mondo alla ricerca dei primissimi sorsi. La sua fisarmonica gli suggerisce canti popolari ebraici, e allora cerca tra le antiche comunità di uomini pluricentenari, nei tempi in cui Yahweh non era ancora chiamato Dio. Per il suo trecentesimo compleanno, Sem racconta alla sua famiglia di come suo padre Noè ebbe in dono dal suo amico Yahweh (che si esprime con cadenza milanese)la prima bottiglia di vino. L’attore cala sul mento un lunga barbetta grigia, gli occhi gli si illuminano in un sorriso furbo mentre si camuffa dietro voci sottili di vecchi con i corpi “scolpiti nel legno di ulivi”. L’ironia sagace del mimo ebbro è la sonorità dei ricordi, forse perché i padri andrebbero ricordati col sorriso e con qualche affettuoso sfottò. Allora la fisarmonica canta degli Alpini, e Bonavera ricorda il padre “col corpo scolpito nelle roccia delle montagne”; Bonavera padre non si capacitava del fatto che il figlio fosse astemio, finché questo, a una festa di piazza a Santa Lucia di Piave, per non sfigurare davanti ai vecci butta giù ben tre bicchieri di vino bianco. In Veneto un bicchiere di vino si chiama “ombra”, e Bonavera padre spiega che quello è lo stato dell’anima. L’ombra, il dono più prezioso di Dio, il punto di congiunzione tra spirito e corpo: è li che i padri riposano. (Valentina V. Mancini)

È un ricordo comune a molti quello del primo bicchiere di vino bevuto in compagnia di un capofamiglia, nell’emozione di un nuovo tipo di condivisione. Enrico Bonavera ha accanto una brocca di vino, e pesca tra i ricordi del mondo alla ricerca dei primissimi sorsi. La sua fisarmonica gli suggerisce canti popolari ebraici, e allora cerca tra le antiche comunità di uomini pluricentenari, nei tempi in cui Yahweh non era ancora chiamato Dio. Per il suo trecentesimo compleanno, Sem racconta alla sua famiglia di come suo padre Noè ebbe in dono dal suo amico Yahweh (che si esprime con cadenza milanese)la prima bottiglia di vino. L’attore cala sul mento un lunga barbetta grigia, gli occhi gli si illuminano in un sorriso furbo mentre si camuffa dietro voci sottili di vecchi con i corpi “scolpiti nel legno di ulivi”. L’ironia sagace del mimo ebbro è la sonorità dei ricordi, forse perché i padri andrebbero ricordati col sorriso e con qualche affettuoso sfottò. Allora la fisarmonica canta degli Alpini, e Bonavera ricorda il padre “col corpo scolpito nelle roccia delle montagne”; Bonavera padre non si capacitava del fatto che il figlio fosse astemio, finché questo, a una festa di piazza a Santa Lucia di Piave, per non sfigurare davanti ai vecci butta giù ben tre bicchieri di vino bianco. In Veneto un bicchiere di vino si chiama “ombra”, e Bonavera padre spiega che quello è lo stato dell’anima. L’ombra, il dono più prezioso di Dio, il punto di congiunzione tra spirito e corpo: è li che i padri riposano. (Valentina V. Mancini)

Visto a Nuovo Teatro Sanità, Napoli; Crediti Liberamente tratto da Il Navigatore del Diluvio di Mario Brelich; Di e con Enrico Bonavera; Produzione Solot Compagnia Stabile di Benevento; Foto Marco Macchiavelli

LETTERE INTIME #NAPOLI

L’anonimo manager di un famosissimo quartetto d’archi italiano sta morendo da solo in una stanza d’albergo poco prima di un importantissimo concerto. Un’intera esistenza solitaria, fatta di lavoro e lunghi momenti di silenzio, arriva al suo termine senza alcun timore. Mai un amore compiuto a rinvigorire uno spirito squadrato dall’impegno dei doveri, eppure incredibilmente gentile. Nonostante la vuota aridità del privato, c’è spazio per la delicatezza del pensiero e forse per la consapevolezza di avere un valore nelle vite altrui. La scrittura di Diego Nuzzo ha bisogno di ornamenti per potersi riempire di suggestioni, poiché l’uso elegante della parola non è bastevole a sé stesso. Paolo Cresta presta voce e corpo a quest’uomo con estremo garbo, non eccedendo in sentimentalismi o in stridenti esagerazioni. Il gesto è ridimensionato in brevi accenni quasi impercettibili; le dimensioni dello spazio sono ridotte nei pochi passi concessi. I lievi movimenti delle mani un po’ nervose e gli occhi timidi rendono le parole viventi. La voce diventa una presenza scenica, forse anche più del corpo che la contiene. Ma anche l’interpretazione, per quanto convincente e in alcuni istanti persino commovente, risulta incompleta, proprio perché è originata da una scrittura fragile. Nello spazio che intercorre tra corpo e parola, la vera spinta emozionale appartiene all’aria che diventa densa per la suggestione che si compie nelle commistioni delle immagini di Alessandro Papa e nei suoni di Italo Buonsenso.(Valentina V. Mancini)

L’anonimo manager di un famosissimo quartetto d’archi italiano sta morendo da solo in una stanza d’albergo poco prima di un importantissimo concerto. Un’intera esistenza solitaria, fatta di lavoro e lunghi momenti di silenzio, arriva al suo termine senza alcun timore. Mai un amore compiuto a rinvigorire uno spirito squadrato dall’impegno dei doveri, eppure incredibilmente gentile. Nonostante la vuota aridità del privato, c’è spazio per la delicatezza del pensiero e forse per la consapevolezza di avere un valore nelle vite altrui. La scrittura di Diego Nuzzo ha bisogno di ornamenti per potersi riempire di suggestioni, poiché l’uso elegante della parola non è bastevole a sé stesso. Paolo Cresta presta voce e corpo a quest’uomo con estremo garbo, non eccedendo in sentimentalismi o in stridenti esagerazioni. Il gesto è ridimensionato in brevi accenni quasi impercettibili; le dimensioni dello spazio sono ridotte nei pochi passi concessi. I lievi movimenti delle mani un po’ nervose e gli occhi timidi rendono le parole viventi. La voce diventa una presenza scenica, forse anche più del corpo che la contiene. Ma anche l’interpretazione, per quanto convincente e in alcuni istanti persino commovente, risulta incompleta, proprio perché è originata da una scrittura fragile. Nello spazio che intercorre tra corpo e parola, la vera spinta emozionale appartiene all’aria che diventa densa per la suggestione che si compie nelle commistioni delle immagini di Alessandro Papa e nei suoni di Italo Buonsenso.(Valentina V. Mancini)

Visto a Ridotto del Mercadante, Napoli; Crediti Di Diego Nuzzo; Diretto e interpretato da Paolo Cresta; Video Alessandro Papa; Suono Italo Buonsenso; Luci Carmine Pierri; Foto di scena Marco Ghidelli; Produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

DECAMERON DOLCI #PALERMO

Nell’attesa di entrare nella sala Strehler, il foyer del Biondo è gremito deli spettatori in fila davanti alla maschera. A un tratto, due voci si levano impreviste, mentre attorno si crea un piccolo vuoto. Appartengono a Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi (TeatriAlchemici), che compaiono da qualche punto in mezzo alla folla. Dialogano tra loro, dialogano con la gente che li circonda; sostengono che quanto sta per accadere è il contrario di quanto dovrebbe accadere. Non è previsto un inizio, non è prevista una fine: esiste solo una comunità che si è trovata nelle coordinate di un hic et nunc tanto reale da essere utopico. Il contatto col pubblico non viene mai meno, neanche nel corso dello spettacolo, e anzi è nello scambio tra i presenti il senso di quanto avviene sul palco. Dell’attivista Danilo Dolci, Decameron Dolci. Racconti di ex poveri Cristi scarnifica la parola sino a lasciarne la più cruda essenza, e così i corpi e le voci di questo atto unico la offrono e si offrono in sacrificio a chi partecipa al rito. La poesia di Dolci viene ricondotta a un nucleo lirico non letterario, per poi esprimersi in una prosodia spezzata dal gesto e dall’automatismo. Il riferimento a Grotowsky è esplicito ed esplicitato: in questo senso, se qualcosa resta ancora del testo, ciò viene anzitutto patito. Gli attori si sottopongono a una sofferenza reale e fisica, giustificata dall’idea dell’atto creativo come parto – tanto più difficile, se si considera che ad agirlo sono due uomini. Da questo consumarsi emergono le difficoltà della vita dei campi e del suo transitare nelle nuove forme di sottoproletariato urbano. Le locuzioni dialettali e i canti di lavoro, come un blues siciliano, rievocano lo sradicamento culturale e la solitudine che ne consegue: nella loro condivisione, in sala Strehler, è il principio di qualcosa che, a venticinque anni dalla morte di Dolci e dal suo sogno di liberazione non violenta dalle mafie, potrebbe ancora trovare uno spazio collettivo. Nella memoria e nelle coscienze, almeno. (Tiziana Bonsignore)

Nell’attesa di entrare nella sala Strehler, il foyer del Biondo è gremito deli spettatori in fila davanti alla maschera. A un tratto, due voci si levano impreviste, mentre attorno si crea un piccolo vuoto. Appartengono a Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi (TeatriAlchemici), che compaiono da qualche punto in mezzo alla folla. Dialogano tra loro, dialogano con la gente che li circonda; sostengono che quanto sta per accadere è il contrario di quanto dovrebbe accadere. Non è previsto un inizio, non è prevista una fine: esiste solo una comunità che si è trovata nelle coordinate di un hic et nunc tanto reale da essere utopico. Il contatto col pubblico non viene mai meno, neanche nel corso dello spettacolo, e anzi è nello scambio tra i presenti il senso di quanto avviene sul palco. Dell’attivista Danilo Dolci, Decameron Dolci. Racconti di ex poveri Cristi scarnifica la parola sino a lasciarne la più cruda essenza, e così i corpi e le voci di questo atto unico la offrono e si offrono in sacrificio a chi partecipa al rito. La poesia di Dolci viene ricondotta a un nucleo lirico non letterario, per poi esprimersi in una prosodia spezzata dal gesto e dall’automatismo. Il riferimento a Grotowsky è esplicito ed esplicitato: in questo senso, se qualcosa resta ancora del testo, ciò viene anzitutto patito. Gli attori si sottopongono a una sofferenza reale e fisica, giustificata dall’idea dell’atto creativo come parto – tanto più difficile, se si considera che ad agirlo sono due uomini. Da questo consumarsi emergono le difficoltà della vita dei campi e del suo transitare nelle nuove forme di sottoproletariato urbano. Le locuzioni dialettali e i canti di lavoro, come un blues siciliano, rievocano lo sradicamento culturale e la solitudine che ne consegue: nella loro condivisione, in sala Strehler, è il principio di qualcosa che, a venticinque anni dalla morte di Dolci e dal suo sogno di liberazione non violenta dalle mafie, potrebbe ancora trovare uno spazio collettivo. Nella memoria e nelle coscienze, almeno. (Tiziana Bonsignore)

Visto al Teatro Biondo, Palermo – Crediti: liberamente tratto dai “Racconti siciliani” e dagli scritti poetici “Il limone lunare” e “Poema umano” di Danilo Dolci, regia e drammaturgia Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, con Luigi Di Gangi, Ugo Giacomazzi

GEMITO, L’ARTE D’ ‘O PAZZO #NAPOLI

Dal momento che l’uomo non è fatto per essere eccezionale, a chi tocca in sorte questo destino il Padreterno gli fa pagare un pegno prima o poi. Per lo scultore Vincenzo Gemito il pegno è la statua del Carlo V al Palazzo Reale di Napoli. Di estrazione popolare e autodidatta antiaccademico, geniale nel modellare argilla e creta, abituato a raffigurare scugnizzi e popolane, lo scultore è in enorme difficoltà con l’ingombro dell’Imperatore: la cattiva riuscita della scultura gli costò due anni in manicomio e venti di reclusione volontaria in casa. Antimo Casertano, col sostegno di una scrittura solida ma che pecca di compiacersi in qualche lungaggine nel tentativo di rendere la circolarità del pensiero di una mente molto sensibile, entra nella testa agonizzante dell’artista per mostrarne le immagini e le parole ossessive. L’amico pittore Salvatore Postiglione (Luigi Cremendino) e la moglie Anna Cutolo (una meravigliosa e commovente Daniela Ioia) danno voce alle paranoie amplificandole al microfono e immobilizzando l’artista ai loro piedi; insieme scandiscono la schizofrenia del peso della vanità e del terrore di non essere amato o compreso, del rifiuto di piegarsi a qualunque moda e del dubbio di essere un mediocre. La persecuzione ha la forma di un pesante blocco di marmo, un limite per le sue mani e la sua mente, da cui prende spazio un Carlo V, interpretato da Ciro Kurush Giordano Zangaro, terribile come il Convitato di pietra. L’ispirazione dal tormento non prende alcun respiro e il genio si dibatte sotto il peso di sé stesso. (Valentina V. Mancini)

Dal momento che l’uomo non è fatto per essere eccezionale, a chi tocca in sorte questo destino il Padreterno gli fa pagare un pegno prima o poi. Per lo scultore Vincenzo Gemito il pegno è la statua del Carlo V al Palazzo Reale di Napoli. Di estrazione popolare e autodidatta antiaccademico, geniale nel modellare argilla e creta, abituato a raffigurare scugnizzi e popolane, lo scultore è in enorme difficoltà con l’ingombro dell’Imperatore: la cattiva riuscita della scultura gli costò due anni in manicomio e venti di reclusione volontaria in casa. Antimo Casertano, col sostegno di una scrittura solida ma che pecca di compiacersi in qualche lungaggine nel tentativo di rendere la circolarità del pensiero di una mente molto sensibile, entra nella testa agonizzante dell’artista per mostrarne le immagini e le parole ossessive. L’amico pittore Salvatore Postiglione (Luigi Cremendino) e la moglie Anna Cutolo (una meravigliosa e commovente Daniela Ioia) danno voce alle paranoie amplificandole al microfono e immobilizzando l’artista ai loro piedi; insieme scandiscono la schizofrenia del peso della vanità e del terrore di non essere amato o compreso, del rifiuto di piegarsi a qualunque moda e del dubbio di essere un mediocre. La persecuzione ha la forma di un pesante blocco di marmo, un limite per le sue mani e la sua mente, da cui prende spazio un Carlo V, interpretato da Ciro Kurush Giordano Zangaro, terribile come il Convitato di pietra. L’ispirazione dal tormento non prende alcun respiro e il genio si dibatte sotto il peso di sé stesso. (Valentina V. Mancini)

Visto a Piccolo Bellini, Napoli; Crediti Testo e regia Antimo Casertano; Con Antimo Casertano, Daniela Ioia, Luigi Credendino, Ciro Kurush Giordano Zangaro; Assistente regia Lella Lepre; Scene Flaviano Barbarisi; Costumi Antonietta Rendina; Musiche originali Marco D’Acunzo e Marina Lucia; Disegno luci Paco Summonte

SPECIALE LA DANZA DI ORBITA #ROMA

UN POYO ROJO

Quando Un poyo rojo debuttò nel 2008 in Argentina non destò immediatamente scalpore, nonostante la presenza di temi a carattere omosessuale; il clima nel quale si inseriva era ancora quello fervente del governo Kirchner in Argentina. Ancora adesso, in una delle poche repliche italiane viste a Orbita, la stagione danza tra Quarticciolo e Palladium, la coreografia diretta da Hermes Gaido presenta una forza che non si esaurisce nel tema. In scena due figure maschili catturate durante un momento di vuoto, pochi elementi identificano il palco come spogliatoio da palestra, spazio di passaggio non destinato all’esibizione che tuttavia, proprio per la mancanza connotazione diventa terreno del possibile su cui confrontarsi, ingaggiare continue “gare tra galli” che scivolano in una tensione erotica crescente. Ma prima di tutto, Alfonso Baron e Luciano Rosso manifestano una gioiosa espressione vitale, in una dimostrazione tecnica e creativa dentro una drammaturgia su pochi appigli narrativi, centrata in una ricerca della presenza e della grande comicità che scaturisce dall’alternanza delle loro azioni, circondate da un silenzio che si rompe solo quando uno dei due aziona una radio sintonizzata su una stazione locale, in un ascolto attivo e improvvisato in grado di sfruttare al massimo effetti di contrasto tra senso e suono. Che si tratti di una pirouette o di una danza di sigarette il cui spazio di azione è la bocca, i movimenti vengono scanditi precisamente, ascoltando e osservando quanto ruota attorno loro. Il linguaggio-danza diventa linguaggio-del-mondo, vita espressa in ritmo. (Viviana Raciti).

Quando Un poyo rojo debuttò nel 2008 in Argentina non destò immediatamente scalpore, nonostante la presenza di temi a carattere omosessuale; il clima nel quale si inseriva era ancora quello fervente del governo Kirchner in Argentina. Ancora adesso, in una delle poche repliche italiane viste a Orbita, la stagione danza tra Quarticciolo e Palladium, la coreografia diretta da Hermes Gaido presenta una forza che non si esaurisce nel tema. In scena due figure maschili catturate durante un momento di vuoto, pochi elementi identificano il palco come spogliatoio da palestra, spazio di passaggio non destinato all’esibizione che tuttavia, proprio per la mancanza connotazione diventa terreno del possibile su cui confrontarsi, ingaggiare continue “gare tra galli” che scivolano in una tensione erotica crescente. Ma prima di tutto, Alfonso Baron e Luciano Rosso manifestano una gioiosa espressione vitale, in una dimostrazione tecnica e creativa dentro una drammaturgia su pochi appigli narrativi, centrata in una ricerca della presenza e della grande comicità che scaturisce dall’alternanza delle loro azioni, circondate da un silenzio che si rompe solo quando uno dei due aziona una radio sintonizzata su una stazione locale, in un ascolto attivo e improvvisato in grado di sfruttare al massimo effetti di contrasto tra senso e suono. Che si tratti di una pirouette o di una danza di sigarette il cui spazio di azione è la bocca, i movimenti vengono scanditi precisamente, ascoltando e osservando quanto ruota attorno loro. Il linguaggio-danza diventa linguaggio-del-mondo, vita espressa in ritmo. (Viviana Raciti).

BASTARD SUNDAY

Che la cronaca riesca ad astrarsi attraverso la danza, che il racconto amplifichi i segnali a renderli eterei, veicolo di messaggi più profondi e privi di tempo, questa la sfida della coreografia che Enzo Cosimi ha ideato fin dal 2003, Bastard Sunday, dedicata al poeta Pier Paolo Pasolini, muovendo dalla fine, dall’omicidio che gli ha tolto la vita il 2 novembre 1975. Fuori campo, in voce off, la voce del sospettato e condannato Pino Pelosi narra di quella sera, le notizie che già tutti sanno dalla ricostruzione storica dei media, l’avvicinamento alla tragedia non solo come fatto di cronaca nera, ma per estensione come misterioso compimento di un’esistenza condotta sul limite. Sulla scena spoglia, tra le lampadine appese con un filo dal soffitto, Alice Raffaeli (che raccoglie il testimone di Paola Lattanzi dieci anni dopo) toglie ogni schermo tra gli occhi dello spettatore e la visceralità della sua interpretazione, comprime su di sé la figura maschile (tramite la sagoma a volto coperto di Luca Della Corte) e quella femminile, le due anime del poeta; la sua nudità sente l’aritmia disturbante della musica (del berlinese Robert Lippok) e si espone invasa, sofferente. L’ondulazione del bacino esprime un disequilibrio di contrasto con la stabilità evocata dalla fisicità statuaria; cade, si rialza, porta il corpo al limite e lo mostra vessato, dolente come un Masaccio o più ancora un Mantegna, sente l’arrivo della tragedia dallo schermo, i fari dell’Alfa Romeo lo cercano, lo troveranno, finirà la vita del tempo e inizierà la vita del mito, primigenia, senza tempo. (Simone Nebbia)

Che la cronaca riesca ad astrarsi attraverso la danza, che il racconto amplifichi i segnali a renderli eterei, veicolo di messaggi più profondi e privi di tempo, questa la sfida della coreografia che Enzo Cosimi ha ideato fin dal 2003, Bastard Sunday, dedicata al poeta Pier Paolo Pasolini, muovendo dalla fine, dall’omicidio che gli ha tolto la vita il 2 novembre 1975. Fuori campo, in voce off, la voce del sospettato e condannato Pino Pelosi narra di quella sera, le notizie che già tutti sanno dalla ricostruzione storica dei media, l’avvicinamento alla tragedia non solo come fatto di cronaca nera, ma per estensione come misterioso compimento di un’esistenza condotta sul limite. Sulla scena spoglia, tra le lampadine appese con un filo dal soffitto, Alice Raffaeli (che raccoglie il testimone di Paola Lattanzi dieci anni dopo) toglie ogni schermo tra gli occhi dello spettatore e la visceralità della sua interpretazione, comprime su di sé la figura maschile (tramite la sagoma a volto coperto di Luca Della Corte) e quella femminile, le due anime del poeta; la sua nudità sente l’aritmia disturbante della musica (del berlinese Robert Lippok) e si espone invasa, sofferente. L’ondulazione del bacino esprime un disequilibrio di contrasto con la stabilità evocata dalla fisicità statuaria; cade, si rialza, porta il corpo al limite e lo mostra vessato, dolente come un Masaccio o più ancora un Mantegna, sente l’arrivo della tragedia dallo schermo, i fari dell’Alfa Romeo lo cercano, lo troveranno, finirà la vita del tempo e inizierà la vita del mito, primigenia, senza tempo. (Simone Nebbia)

FAMILY HONOUR

Seduti ad un piccolo tavolo quadrato, a portata di respiro e di braccia, Kwame Asafo-Adjei e Catrina Nisbett giocano un partita a scacchi in cui la posta in gioco è la sottomissione del proprio io. Un padre, carnale e spirituale, ed una figlia: questa indicazione recitano le note del coreografo e performer britannico di origine ghanese, vincitore con Family Honour del prestigioso concorso parigino Danse Elargie nel 2018. Ma la lotta fra questi due corpi, che l’artista e fondatore della compagnia Spoken Movement dichiara avvenire dell’agone della ribellione della soggettività femminile al gioco patriarcale-religioso, sembra più una eco della lotta interna che ciascuno di essi conduce. Se c’è un dio-burattinaio da ossequiare, è in primis il padre “spirituale” a mostrare la cupa fatica di ottemperare all’imperscrutabile trascendenza. La religiosità qui valica ogni specifico culturale, nonostante il riferimento inequivocabile sia alle radici ghanesi dell’autore: è trascendenza, è follia, è il piegarsi in se stessi dei corpi sotto ad una nozione disincarnata di potere. La grammatica dell’ impossessamento e della conseguente tenzone, che coreografa una sorta di inversione hegeliana del rapporto servo-padrone, assimila una tensione marionettistica dei corpi, agita in recisi movimenti che partono dalle articolazioni, ai hip-hop, proiettando il conflitto singolare su un orizzonte di movimenti figurativi più complessi. La scena è così una sorta di dark room in cui ogni dinamica è sessuale e in cui l’estremo nascondimento disvela la dimensione pubblica della lotta. (Andrea Zangari)

Seduti ad un piccolo tavolo quadrato, a portata di respiro e di braccia, Kwame Asafo-Adjei e Catrina Nisbett giocano un partita a scacchi in cui la posta in gioco è la sottomissione del proprio io. Un padre, carnale e spirituale, ed una figlia: questa indicazione recitano le note del coreografo e performer britannico di origine ghanese, vincitore con Family Honour del prestigioso concorso parigino Danse Elargie nel 2018. Ma la lotta fra questi due corpi, che l’artista e fondatore della compagnia Spoken Movement dichiara avvenire dell’agone della ribellione della soggettività femminile al gioco patriarcale-religioso, sembra più una eco della lotta interna che ciascuno di essi conduce. Se c’è un dio-burattinaio da ossequiare, è in primis il padre “spirituale” a mostrare la cupa fatica di ottemperare all’imperscrutabile trascendenza. La religiosità qui valica ogni specifico culturale, nonostante il riferimento inequivocabile sia alle radici ghanesi dell’autore: è trascendenza, è follia, è il piegarsi in se stessi dei corpi sotto ad una nozione disincarnata di potere. La grammatica dell’ impossessamento e della conseguente tenzone, che coreografa una sorta di inversione hegeliana del rapporto servo-padrone, assimila una tensione marionettistica dei corpi, agita in recisi movimenti che partono dalle articolazioni, ai hip-hop, proiettando il conflitto singolare su un orizzonte di movimenti figurativi più complessi. La scena è così una sorta di dark room in cui ogni dinamica è sessuale e in cui l’estremo nascondimento disvela la dimensione pubblica della lotta. (Andrea Zangari)

BEST REGARDS

Best regards di Marco D’Agostin è un atto di dedica al coreografo Nigel Charnock, con cui il performer Premio Ubu 2018 si è formato. Le parole di D’Agostin (che ricordano la pratica della corrispondenza tra autori ma poi diventano lettera mai inviata), diventano un modo per iniziare a danzare, a fare del suono delle parole, anche prima che delle parole stesse, danza intesa come movimento ritmico, nello spazio sonoro e visivo del Teatro Palladium. Essere poeta è come una danza della mente, dice, mentre noi ne sentiamo gli effetti in un flusso di coscienza che alterna italiano e inglese (le cui traduzioni si illuminano in un sipario di led colorati), ritmi vorticosi, rallentati, ribattuti, trattenuti su gesti coreografici che ne sono diretta conseguenza. Come il flusso di una lettera che si relaziona nei tre tempi di presente di chi scrive, futuro pensando al mittente che la riceverà e al passato della lettera già inviata. E allora in questo gioco di rimbalzi entra prepotente il senso di morte, il saluto impossibile a colui che non è già più. Entrano elementi privati, forse con il limite di non valicare il confine dell’intimità del singolo, assommati sul palco quasi fossero parole non pienamente comprensibili. Però, nel momento in cui una lettera di Chiara Bersani giunge sul serio a Marco (e nel gioco scenico ci diciamo che questa sia diretta proprio a noi che assistiamo) l’intimità diventa condivisa, il microfono indirizzato in platea e un invito a continuare il canto: You died/ So I /could live and dance. / You are the dark / I see the stars. Sommesso, il coro continua. (Viviana Raciti)

Best regards di Marco D’Agostin è un atto di dedica al coreografo Nigel Charnock, con cui il performer Premio Ubu 2018 si è formato. Le parole di D’Agostin (che ricordano la pratica della corrispondenza tra autori ma poi diventano lettera mai inviata), diventano un modo per iniziare a danzare, a fare del suono delle parole, anche prima che delle parole stesse, danza intesa come movimento ritmico, nello spazio sonoro e visivo del Teatro Palladium. Essere poeta è come una danza della mente, dice, mentre noi ne sentiamo gli effetti in un flusso di coscienza che alterna italiano e inglese (le cui traduzioni si illuminano in un sipario di led colorati), ritmi vorticosi, rallentati, ribattuti, trattenuti su gesti coreografici che ne sono diretta conseguenza. Come il flusso di una lettera che si relaziona nei tre tempi di presente di chi scrive, futuro pensando al mittente che la riceverà e al passato della lettera già inviata. E allora in questo gioco di rimbalzi entra prepotente il senso di morte, il saluto impossibile a colui che non è già più. Entrano elementi privati, forse con il limite di non valicare il confine dell’intimità del singolo, assommati sul palco quasi fossero parole non pienamente comprensibili. Però, nel momento in cui una lettera di Chiara Bersani giunge sul serio a Marco (e nel gioco scenico ci diciamo che questa sia diretta proprio a noi che assistiamo) l’intimità diventa condivisa, il microfono indirizzato in platea e un invito a continuare il canto: You died/ So I /could live and dance. / You are the dark / I see the stars. Sommesso, il coro continua. (Viviana Raciti)

Visti a Orbita – Teatro Palladium, Roma. Crediti e cast degli spettacoli visti a Orbita

ELETTRA, TANTA FAMIGLIA E COSì POCO SIMILI #NAPOLI

Senza rinunciare ai suoi distintivi vezzi “rock” – costumi, intermezzi cantati, monitor e un disegno luci dall’intermittenza cangiante, l’adattamento dell’Elettra di Hugo Von Hofmannstahl per Andrea Baracco ha voce di donna e si struttura sulle psicologie «spezzate» di Elettra, Flaminia Cuzzoli, della sorella Crisotemi, Carlotta Gamba, e della madre Clitennestra, Manuela Kustermann. Anime impazzite rinchiuse in un tempo sul quale grava sia il peso del passato luttuoso per la morte del marito e padre Agamennone – il cui volto in lacrime si palesa all’interno di uno schermo calato dall’alto che ricorda quelli dell’Orestea di Anagoor – che del futuro tempo di redenzione. Nell’interno cupo e disadorno (scene di Luca Brinchi e Daniele Spanò), vi è al centro un quadrato rialzato e racchiuso da pareti plastificate dal quale entra e esce furiosa Clitennestra e attorno al quale si agitano le figlie, mentre l’amante Egisto (Alessandro Pezzali anche nel ruolo dell’atteso fratello Oreste) lo attraversa come figura muta. Il maschile è una presenza scenica senza parola rispetto al quale si è testimoni debitrici, le sorelle Elettra e Crisotemi sono nel loro antagonismo magnetiche per ardore interpretativo e per la fragilità delle loro passioni ferite, e la madre, Clitennestra, è gloriosa in quell’ineluttabilità data dal «fatto» e dall’«azione», universi di significato più volte gridati sconfessandone il dolore per un’esistenza che si vorrebbe diversa da quella che il Fato ha scelto per la famiglia. (Lucia Medri)

Visto al Teatro Vascello, Roma. Di Hugo Von Hofmannsthal, con Manuela Kustermann, Flaminia Cuzzoli, Carlotta Gamba, Alessandro Pezzali, adattamento e regia Andrea Baracco. Produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello. Foto di Manuela Giusto

THE WALK – ROBERTA FA UNA PASSEGGIATA #NAPOLI

Con la propria città molto spesso si ha un rapporto svogliato, abitudinario; è un po’ come parlare distrattamente con sé stessi: non ci si aspetta nessuna grande rivelazione se si ha la (s)fortuna di conoscersi bene. Roberta Bosetti chiede invece lo sforzo di fare attenzione a dove si mettono i piedi, perché nessun movimento è davvero casuale. L’azione performativa di The Walk parte da un ricordo: la morte improvvisa di un caro amico. Cosa fare di quel ricordo? Può essere arte? È giusto che quel ricordo diventi un’esperienza collettiva? La Bosetti risponde sovrapponendo su un quadernino il percorso da compiere con quello del suo amico la sera della sua scomparsa; Vercelli e Napoli per qualche minuto diventano la stessa cosa. Dotato di cuffie, il pubblico di passeggiatori ascolta la voce dell’attrice che si offre generosamente in privati contatti intimi. Alla testa della compagnia o circondata dagli ascoltatori, parlando attraverso un microfono, riflette sulla possibilità di lasciarsi attraversare dalle storie altrui mentre il camminare predispone all’attitudine per l’accoglienza. Insieme alla sua voce il microfono cattura istantanee di conversazioni di altri passanti, e intanto capita di lanciare gli occhi attraverso finestre e portoni aperti. Il partecipante si trova a quel punto esposto e compartecipe alle esistenze altrui, e nella riservatezza di ogni ascolto, guidato da parole e immagini che apparentemente non gli appartengono, è naturalmente portato a sovrapporre il proprio vissuto a quello degli altri. (Valentina Vittoria Mancini)

Visto a Nuovo Teatro Sanità, Napoli; Crediti Di Cuocolo/Bosetti; Ottava parte di Interior Sites Project; Di e con Roberta Bosetti, Renato Cuocolo; Organizzazione Claudio Ponzana; Coproduzione IRAA Theatre, Australia Council for the Arts, Teatro di Dioniso

LA VACCA #PALERMO

In un luogo lontano, per la precisione dove la montagna ripiega in una curva, vivono almeno cento vacche. Adesso gli animali si trovano in un grande stabilimento, ma prima appartenevano a un candido pastore partenopeo, Elia (Gennaro Maresca). Per lui, le vacche sono diventate un’ossessione, il simbolo di un tempo dissoltosi nel ricordo. Mostra le foto delle sue mucche alla camera, che poi è il pubblico; le descrive con umile speranza, godendo un poco dell’imprevista celebrità. Anche Mimmo (Vincenzo Antonucci) e Donata (Anna De Stefano) coltivano una speranza; ma nella periferia in cui vivono, lo squallore impedisce ogni tentativo di fuga. Inventano un mondo diverso, nel quale trascinano tutti i presenti: ma ciò che si svolge nella loro fantasia, scorrendo sui loro corpi non più così ingenui e spesso in reciproco conflitto, è una favola triste. Gli slanci atletici di Mimmo sono sempre frustrati, circondati dal disordine della propria abitazione. Le movenze di Donata, infantili ma volutamente sensuali, sono inutili: il seno della ragazza, che lei tormenta in ogni modo, si rifiuta di crescere. Infine, i tre protagonisti si incontrano, preso ciascuno dal proprio miraggio. Nel tentativo di raggiungerlo insieme, si consuma la fine di un mondo che, come l’infanzia scompare nella maturità, si dissolve in un atto imprevedibilmente violento. Ne La Vacca di Elvira Buonocore, regia di Gennaro Maresca, il luogo in cui la montagna ripiega in una curva non è mai stato raggiungibile, sin dall’inizio. (Tiziana Bonsignore)

Visto al Teatro Libero, Palermo. Crediti: Di Elvira Buonocore, regia Gennaro Maresca, con

Vincenzo Antonucci e Anna De Stefano, aiuto regia Fabio Casano, costumi Rachele Nuzzo, luci Roberta De Pasquale, B.E.A.T. Teatro, Napoli

MI MANCA VAN GOGH #ROMA

Mi Manca Van Gogh è un piccolo viaggio disincantato e tenero nell’atrocità sorda del mondo. Francesca Astrei cattura con il sorriso la platea del Fortezza Est, interagendovi come fosse il gruppo di visitatori un po’ indisciplinati di una mostra dedicata a Van Gogh. L’espediente della visita guidata permette all’attrice, autrice e regista di condurre il gioco narrativo scivolando agilmente dalla biografia e dall’immaginario del pittore a quelli del personaggio/guida. Sempre godibile tanto nel montaggio degli elementi drammaturgici quanto nella essenziale resa scenica, Astrei costruisce una triangolazione efficace. Da un lato la potenza, tutta evocata, del tratto pittorico di Van Gogh e del suo tormentato vissuto; dall’altro una vicenda attuale e tragica, il suicidio di una ventenne vittima di revenge porn; nel mezzo la guida, spettatrice di queste due vite distanti ma accomunate dalla violenza di una società che rende il suicida individuo eterodiretto. Toccante quanto ironica, Astrei tratteggia attorno a sé situazioni e dinamiche con disinvoltura, adottando un punto di vista che spoglia il racconto di ogni tratto retorico per vestirlo di umanità. Non l’indignazione che, tanto fomentata dai media, normalizza le azioni più sconcertanti, ma la nostalgia del titolo come motore della storia: il dolore della perdita, l’abisso terribile dell’impotenza, la necessità di fermare un mondo che fagocita anime e corpi, e da sfondo l’arte come eterna sublimazione dell’orrore. (Sabrina Fasanella)

Mi Manca Van Gogh è un piccolo viaggio disincantato e tenero nell’atrocità sorda del mondo. Francesca Astrei cattura con il sorriso la platea del Fortezza Est, interagendovi come fosse il gruppo di visitatori un po’ indisciplinati di una mostra dedicata a Van Gogh. L’espediente della visita guidata permette all’attrice, autrice e regista di condurre il gioco narrativo scivolando agilmente dalla biografia e dall’immaginario del pittore a quelli del personaggio/guida. Sempre godibile tanto nel montaggio degli elementi drammaturgici quanto nella essenziale resa scenica, Astrei costruisce una triangolazione efficace. Da un lato la potenza, tutta evocata, del tratto pittorico di Van Gogh e del suo tormentato vissuto; dall’altro una vicenda attuale e tragica, il suicidio di una ventenne vittima di revenge porn; nel mezzo la guida, spettatrice di queste due vite distanti ma accomunate dalla violenza di una società che rende il suicida individuo eterodiretto. Toccante quanto ironica, Astrei tratteggia attorno a sé situazioni e dinamiche con disinvoltura, adottando un punto di vista che spoglia il racconto di ogni tratto retorico per vestirlo di umanità. Non l’indignazione che, tanto fomentata dai media, normalizza le azioni più sconcertanti, ma la nostalgia del titolo come motore della storia: il dolore della perdita, l’abisso terribile dell’impotenza, la necessità di fermare un mondo che fagocita anime e corpi, e da sfondo l’arte come eterna sublimazione dell’orrore. (Sabrina Fasanella)

Visto a Fortezza Est, Roma. Di e con Francesca Astrei

ORA PARLAMI D’AMORE #FIRENZE

Latente nei chiaroscuri iniziali, palpabile durante gli applausi, l’emozione riempie l’atmosfera del Teatro Cantiere Florida per il debutto di Ora parlami d’amore della compagnia di danza ADARTE. Il progetto di cui abbiamo seguito le prime fasi in una modalità insolita e a distanza, si dispiega ora nel suo organico affiatato e coeso, nonostante poco più di un anno di lavoro insieme, eterogeneo per personalità e esperienza. La narrazione – i cui poli sono eros e thanatos simbolicamente illuminati dal disegno luci dando nitidezza ai colori dei corpi e dei costumi e scontornandoli dal buio – procede per “inquadrature” di soli, pas de deux e di gruppo dalla carica drammatica, accesa per adrenalinica tensione alla prima dello spettacolo. Dall’ouverture con Romeo e Giulietta e tramite una playlist di brani, a volte troppo incidente nei silenzi, l’ensemble teatralizza le storie di cinque amanti in partiture semplici e giustapposte (gli stilemi contemporanei si contaminano al flow della breakdance) la cui gestualità si reitera in moduli fissi, indicanti il dolore, la ricerca dell’altro/a, l’incredulità, la fragilità del desiderio amoroso. A caratterizzare il segno della coreografa Paola Vezzosi è l’ascolto per i suoi interpreti, al quale Enrico Cavalloni, Lorenzo Di Rocco, Isabella Giustina, Jennifer Lavinia Rosati e Valentina Sechi hanno saputo reagire per intermittenze sentimentali, creando un diletto danzato in cui ineffabile è il sentimento, ama e muore, e così presto dichiarato già si dilegua. (Lucia Medri)

Visto al Teatro Cantiere Florida, Firenze. Ideazione regia e coreografia Paola Vezzosi, Interpreti Enrico Cavalloni, Lorenzo Di Rocco, Isabella Giustina, Jennifer Lavinia Rosati e Valentina Sechi. Disegno Luci Luca Chelucci Produzione ADARTE. Foto di Simone Falteri

PANDORA #MILANO

“Leave me as you find me” è quella scritta che ritroviamo nei bagni degli autogrill, degli aeroporti, dei bar, delle fiere. Un luogo comune, dopotutto, che si esplicita in un motto per invitare gli utenti ad atti di civiltà nel tentativo di arginare, invece, l’istinto bestiale di chi non ha cura per gli spazi di cui usufruisce. Ecco, sulla scena del Teatro Franco Parenti, non si tratta solo di una scritta ‘civilizzatrice’ ma forse di una vera e propria condizione esistenziale. Qui ognuno è lasciato ad essere meravigliosamente sé stesso. Nel bagno pubblico, costruito di due lavandini, tre orinatoi e due cabine, in cui le etichette di genere vengono soppresse, trascorre quindi il genere umano in tutta la sua peculiare e complessa varietà. In questo gioco drammaturgico, una moltitudine di caratteri tipologici sfila senza pudore, per poi incontrarsi ed esplodere nell’esuberanza che contraddistingue ogni individuo: alcuni sono paranoici, altri comici, altri ancora tremendamente tragici. È una farsa umoristicamente vera. Ed è su questa linea sottile che si muove lo spettacolo che ha debuttato alla Biennale Teatro di Venezia nel 2020. Attraverso mimiche accentuate e buffi ritornelli canticchiati, la compagnia Teatro dei Gordi riesce a creare sagacemente un tableau vivant di maschere, che rappresentano un’esilarante umanità capovolta. La teatralità espressiva della pantomima si concretizza così non tanto nel linguaggio verbale ma in quello fisico, carnale, corporeo, per travestirsi dei grotteschi abiti dell’essere umano. Anzi, talvolta vengono tolti anche quelli. (Andrea Gardenghi)

Visto al Teatro Franco Parenti, Milano. ideazione e regia Riccardo Pippa; di e con Claudia Caldarano, Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza; dramaturg Giulia Tollis; produzione Teatro Franco Parenti

BOCCASCENA,OVVERO LE CONSEGUENZE DELL’AMOR TEATRALE #BOLOGNA

Uccidere Pinocchio, impiccarlo più in alto quel pupazzo di legno, a corde robuste appese al cielo. Sacrificare ogni realpolitik della vita e della scena, rammemorando e irridendo gli ideali che hanno abitato e poi svuotato il corpo di tante generazioni di artisti, quelli che ora, per contingenza anagrafica, sono chiamati a tracciar (s)bilanci, senza più la voglia o l’energia per seguire le tendenze (o le mode) in essere. A costo di fare un vecchio teatro che però non è un teatro vecchio, ma un teatro semplice e misterioso come le sue parti fisiche. Boccascena, per dire l’antro oscuro che può anche divorare – un teatro antropofago che ha digerito e ora consegna la sua preziosa materia scartata. Cesar Brie e Antonio Attisani iniziano infatti con una fragorosa pisciatina spalle al pubblico, tintinnante nel metallo di secchi vecchi. E poi teli con volti estinti, un tavolo incerto, una sedia a rotelle da nosocomio novecentesco, le corde per impiccare Pinocchio su cui però finiscono appese le memorie di quei due, delle loro generazioni. Evidenze scarne da teatrino marionettistico, a scenografare lo scambio salace, a tratti rassegnato di Gatto (cieco) e Volpe (infermo), che ricordano, fra biografia e necessaria menzogna, maestri, amori, lutti, malattie, follia. Si procede di inciampo in inciampo, sull’imbeccata di un servo di scena che suggerisce le stazioni della via crucis da cui cavare i ricordi. Un favolello che commuove, ma che lascia anche l’amara sensazione di aver dato per persa la sfida dell’eredità teatrale, come se a svanire fosse stata un’idea stessa di teatro. (Andrea Zangari)

Uccidere Pinocchio, impiccarlo più in alto quel pupazzo di legno, a corde robuste appese al cielo. Sacrificare ogni realpolitik della vita e della scena, rammemorando e irridendo gli ideali che hanno abitato e poi svuotato il corpo di tante generazioni di artisti, quelli che ora, per contingenza anagrafica, sono chiamati a tracciar (s)bilanci, senza più la voglia o l’energia per seguire le tendenze (o le mode) in essere. A costo di fare un vecchio teatro che però non è un teatro vecchio, ma un teatro semplice e misterioso come le sue parti fisiche. Boccascena, per dire l’antro oscuro che può anche divorare – un teatro antropofago che ha digerito e ora consegna la sua preziosa materia scartata. Cesar Brie e Antonio Attisani iniziano infatti con una fragorosa pisciatina spalle al pubblico, tintinnante nel metallo di secchi vecchi. E poi teli con volti estinti, un tavolo incerto, una sedia a rotelle da nosocomio novecentesco, le corde per impiccare Pinocchio su cui però finiscono appese le memorie di quei due, delle loro generazioni. Evidenze scarne da teatrino marionettistico, a scenografare lo scambio salace, a tratti rassegnato di Gatto (cieco) e Volpe (infermo), che ricordano, fra biografia e necessaria menzogna, maestri, amori, lutti, malattie, follia. Si procede di inciampo in inciampo, sull’imbeccata di un servo di scena che suggerisce le stazioni della via crucis da cui cavare i ricordi. Un favolello che commuove, ma che lascia anche l’amara sensazione di aver dato per persa la sfida dell’eredità teatrale, come se a svanire fosse stata un’idea stessa di teatro. (Andrea Zangari)

Visto all’Arena del Sole, Bologna. Con Antonio Attisani, Giulia Bertasi, César Brie · testo César Brie, Antonio Attisani; produzione e organizzazione Campo Teatrale, Emilia Romagna Teatro Fondazione (ERT), Ravenna Teatro · produzione esecutiva Smart Soc. Coop. Impresa Sociale

GROUNDED #NAPOLI

Dev’esserci un motivo se l’uomo non è fatto per volare. C’è qualcosa nello stare in cielo che non è per le menti comuni. Bisogna essere sovrumani o disumani, dipende dalle prospettive. Pilota è un’aviatrice dell’Air Force, e il suo posto è un F-16 in mezzo al blu. Linda Gennari le cede il fisico nervoso e scattante, si erge tesa con i piedi ben saldi sull’enorme pedana in vetro e ferro perimetrata da led, sospesa con funi d’acciaio e moschettoni; ne segue i movimenti, anzi è proprio lei a imporli. Niente la eccita come guidare il suo velivolo e sganciare missili nel deserto. Dopo una pausa per maternità, torna a lavoro e scopre che il suo compito sarà quello guidare a distanza un drone, il Reaper. Una luce fredda metallizza il corpo della Gennari, il volto le diventa una perversa maschera da cui echeggia il suono di una voce potenziata dall’orgasmo. Le potenti telecamere del drone le permettono di osservare quello che le sue azioni provocano e l’eccitazione del potere lascia spazio a violente crisi da stress post traumatico. Durante un ultimo attacco si rifiuta di sganciare il missile, perché vedendo una bambina crede che si tratti della figlia. Cosa ci è chiesto di provare? Compassione per la pentita? Davvero ci scandalizziamo ancora davanti a una madre soldato? Avere un figlio (anzi, essere madre) è un deterrente per l’omicidio? Che il drammatizzare ammorbidisca il giudizio? Che ci costringa a considerare la sola Guerra come un evento mostruoso, separato dalle azioni e decisioni di uomini e donne consapevoli? (Valentina Vittoria Mancini)

Visto al Teatro Mercadante, Napoli; Crediti Di George Brant; Traduzione Monica Capuani; Regia Davide Livermore; Con Linda Gennari; Musiche Andrea Chenna; Scene Davide Livermore e Lorenzo Russo Rainaldi; Costumi Mariana Fracasso; Disegno luci Aldo Mantovani; Assistente alla ragia Sax Nicosia; Foto di scena Federico Pitto; Produzione Teatro Nazionale di Genova.

ASPETTANDO GODOT #ROMA

Quanta sorpresa nel vedere una giovane compagnia (con la guida di un regista più esperto) prendersi l’onere di mettere in scena il più celebre testo di Samuel Beckett, con originalità, talento e intelligenza. Ecco Aspettando Godot: al Teatro Lo Spazio di Roma che già strutturalmente ben si presta allo show e al coinvolgimento – il bar e la platea occupano lo stesso spazio aperto un po’ industrial – il palcoscenico prosegue alla destra del pubblico con una zona che avanza verso la platea creando anche una sorta di buca in cui i nostri clown beckettiani potranno cadere. La compagnia di Francesco Polizzi ricrea il famoso albero con una rete di metallo attorno a una colonna portante; sotto al palco c’è un piano forte con cui Riccardo Agabiti dà vita alle musiche originali di Franco Acascina. Infatti, dopo un breve incipit metateatrale nel quale Vladimiro ed Estragone interrompono il prologo (con il quale il regista parla della nascita dello spettacolo avvenuto durante la pandemia) la prima cosa a colpire è proprio l’utilizzo della musica, con le canzoni dal vivo. Siamo dalle parti di Brecht ma con il lirismo assurdo di Beckett. Ivano Cavaliere Andrea Lami sono i due straccioni in attesa, lunari e carnali al contempo, Polizzi tiene per sé, magnificamente, il ruolo di Pozzo; il Lucky di Gioia Ricci quando apre bocca affascina grazie al colore e all’impasto vocale con i quali si approccia, nel canto, al famoso monologo. Emergere a Roma, soprattutto ora, è molto difficile, ma questo allestimento meriterebbe di misurarsi con numerose repliche e un ampio pubblico. (Andrea Pocosgnich)

Quanta sorpresa nel vedere una giovane compagnia (con la guida di un regista più esperto) prendersi l’onere di mettere in scena il più celebre testo di Samuel Beckett, con originalità, talento e intelligenza. Ecco Aspettando Godot: al Teatro Lo Spazio di Roma che già strutturalmente ben si presta allo show e al coinvolgimento – il bar e la platea occupano lo stesso spazio aperto un po’ industrial – il palcoscenico prosegue alla destra del pubblico con una zona che avanza verso la platea creando anche una sorta di buca in cui i nostri clown beckettiani potranno cadere. La compagnia di Francesco Polizzi ricrea il famoso albero con una rete di metallo attorno a una colonna portante; sotto al palco c’è un piano forte con cui Riccardo Agabiti dà vita alle musiche originali di Franco Acascina. Infatti, dopo un breve incipit metateatrale nel quale Vladimiro ed Estragone interrompono il prologo (con il quale il regista parla della nascita dello spettacolo avvenuto durante la pandemia) la prima cosa a colpire è proprio l’utilizzo della musica, con le canzoni dal vivo. Siamo dalle parti di Brecht ma con il lirismo assurdo di Beckett. Ivano Cavaliere Andrea Lami sono i due straccioni in attesa, lunari e carnali al contempo, Polizzi tiene per sé, magnificamente, il ruolo di Pozzo; il Lucky di Gioia Ricci quando apre bocca affascina grazie al colore e all’impasto vocale con i quali si approccia, nel canto, al famoso monologo. Emergere a Roma, soprattutto ora, è molto difficile, ma questo allestimento meriterebbe di misurarsi con numerose repliche e un ampio pubblico. (Andrea Pocosgnich)

Visto al Teatro Lo Spazio, Roma. Regia Francesco Polizzi; con Ivano Cavaliere, Andrea Lami, Francesco Polizzi, Gioia Ricci; musiche Franco Accascina; scene Giorgia Semprini

L’AMORE SEGRETO DI OFELIA #MILANO

Dell’Amleto shakespeariano non c’è più nulla che debba ancora essere rivelato. Ma forse, del segreto e taciuto amore con Ofelia, qualcosa di misterioso e di impudico può ora trovare la propria luce. Le parole per questo luttuoso amore vengono donate dal noto Steven Berkoff, che elabora un testo in forma di carteggio epistolare tra Amleto e Ofelia, lui morbosamente incapace di amare, lei impossessata dalla propria lugubre e incontrollata tragicità. È una drammaturgia in versi, in cui si riverberano vertiginosi scambi poetici che, nel rievocare la puntigliosa sensazione di una traboccante pulsione sessuale, attingono nel linguaggio e nelle proiezioni video a metafore del mondo animale e vegetale. Ridiamo increduli alle provocazioni sessuali in scena, quasi guardinghi per la spudorata ironia. Chiara e Andrea sono i corpi attoriali che si prestano all’interpretazione e alle parole roventi alternano quelle auliche, di un linguaggio colto e arcaico. Sulla scena si sdoppiano continuamente, entrando e uscendo dai propri ruoli con la facilità della loro sugellata esperienza. Ma Chiara è seccata e insoddisfatta del suo partner e manifesta la sua diffidenza con una gomma ciancicata in bocca e sbuffi di irriverenza. Andrea ci prova comunque a conquistare la sua approvazione, anche se non è alto, tragico e adulto come Amleto dovrebbe. Li vediamo abitare un palco che si rivela un ambiente spoglio e ambiguo: sono presenti tanto quanto assenti, e forse, in questa duplicità resa immobile, si rischia di creare una performance statica, troppo statica. (Andrea Gardenghi)

Visto al Teatro Carcano, Milano. Di Steven Berkoff; drammaturgia Chiara Lagani; regia e video Luigi De Angelis; con Chiara Francini e Andrea Argentieri; produzione Infinito Teatro in coproduzione con Estate Teatrale veronese; in collaborazione con Argot Produzioni

LA CHIAVE DELL’ASCENSORE #PALERMO

Il fumo avvolge lo spettatore, riversandosi dalla scena sulla platea. L’atmosfera ne è pregna, al punto che i sensi ne risultano intorpiditi: difficile, per chi osserva, avere effettiva percezione di se stesso, della propria collocazione all’interno dello spazio. Questo perché La chiave dell’ascensore di Fabrizio Arcuri (traduzione di Elisabetta Rasy), accoglie e approfondisce il tono disturbante del testo di Kristof, riproponendolo nella forma di una rarefatta allucinazione collettiva. In essa, la vicenda della protagonista (Anna Paola Vellaccio), prima costretta alla reclusione e poi mutilata dal marito e da un medico discutibile, sembra perdere ogni consistenza fisica e materiale. La donna veste di bianco, la sua chioma è argentea; come una fata dedita al marito, ne asseconda ogni perversa atrocità, sublimandola in una fiaba in cui è oggetto di attenzioni premurose. È questa la dimensione onirica nella quale il pubblico, circondato dal fumo di scena, la incontra: paradossale il contrasto tra la brutalità somatica, concreta, delle torture subite e l’atmosfera nella quale si svolge il dramma, definita soltanto da intense variazioni cromatiche. Ma il sogno perde sempre più i suoi connotati, per rivelarsi atroce incubo: proprio nel momento in cui la donna, ormai su una sedia a rotelle, sta per essere privata della propria voce, decide di reagire ai suoi aguzzini. Trova la forza per urlare, per urlarsi: la voce no, «qualcun altro potrà sentirla!». Il sipario cala sulla sua mano ancora tesa, rivolta oltre la parete che separava, come una finestra aperta, il pubblico dalla scena. (Tiziana Bonsignore)