Recensione. Al Teatro Studio Melato di Milano, la regia di Filippo Ferraresi, ispirandosi alla filosofia di Giordano Bruno, debutta con uno spettacolo che racchiude gli interrogativi di un’umanità smarrita nel proprio progresso. Fino al 13 febbraio.

Sul palco del Piccolo Teatro Studio Melato di Milano ha debuttato De Infinito Universo, uno spettacolo che vuole portare all’attenzione di tutti una realtà tanto autentica quanto schiacciante. È la verità di una profezia che da centinaia di anni ha messo in guardia l’uomo, inducendolo a conformarsi nel pensiero e nella vita; è la verità per cui intellettuali e scienziati si sono battuti, pagando lo scotto dell’emarginazione e di dispotiche inquisizioni; è la verità che ha arrecato al mondo una frattura irreparabile, quella tra fede e ragione, facendo sprofondare l’uomo contemporaneo in un oblio dal futuro incerto quanto lo è il suo presente, un “buio così buio che non c’è più oscurità”. La regia di Filippo Ferraresi, ispirandosi al pensiero di Giordano Bruno per il suo De infinito futuro, non usa mezzi termini né parole consolatorie per una rivelazione che, col tempo, abbiamo abilmente imparato ad ignorare e affida la narrazione alla polifonia di tre voci che, nella loro solitudine, si confrontano con l’immensità di un mondo destinato al fallimento. Quello del regista è un proposito alto che tuttavia, nel rievocare i misteri che si celano all’interno del cosmo, rischia di perdersi nella suggestiva ma ermetica rappresentazione teatrale.

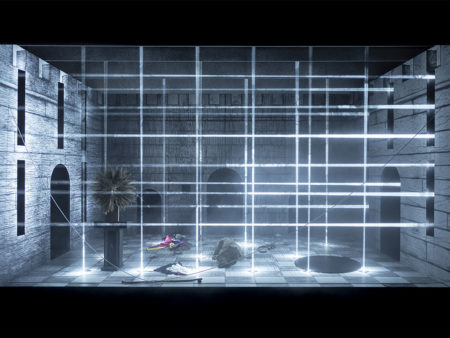

A circondare l’azione è una scena camaleontica (Guido Buganza), che mantiene però un elemento costante, carico di significato: il Teatro della memoria di Robert Fludd, scatola architettonica che non solo condensa l’agire umano, ma ne è anche un supporto alla sfera del ricordo. Disegnato dal noto medico, alchimista e filosofo cinquecentesco, il progetto infatti concepisce il palcoscenico come luogo mnemonico in cui l’uomo raccoglie il sapere e riconosce, finalmente, sé stesso. Un microcosmo che dovrebbe consentire ai personaggi di sollevare questioni tanto individuali quanto universali, ma che, nell’assenza di una fluidità narrativa, risultano chiudersi all’interno del proprio involucro, sospese a metà tra palco e platea.

Nel tentativo di trovare una risposta di senso, vengono quindi interrogati diversi ambiti: la scienza, la natura, la politica. È così che tre monologhi si alternano, senza mai compenetrarsi, rincorrendo il ritmo di una scenografia che imperterrita si trasforma, modellata dai caravaggeschi contrasti tra luci e ombre, e abitata dall’apparizione di stupefacenti macchine sceniche. Tutti elementi che seducono lo spettatore ma che riempiono lo spazio teatrale con un’opulenza tale da impoverirne il corrispettivo testuale. Una ricchezza che si tramuta in un sentimento di meraviglia, ma di quelle un po’ vuote che richiedono il senso del proprio esistere. Così assistiamo a continue metamorfosi, di costume, d’identità, di registro linguistico. Dalle sentenze astrofisiche di uno scienziato (Gabriele Portoghese, vincitore del Premio Ubu nel 2021) che, nell’atteggiamento di un conferenziere, spiega al proprio pubblico l’evoluzione dell’universo e del suo rapido, inesorabile annientamento, passiamo alla poesia solitaria (di leopardiana memoria) di un pastore (sempre Portoghese) che colloquia con la Luna, ripristinando il contatto, oramai già perso, con una natura immobile e silenziosa. Ad inserirsi in questa muta dialettica è la voce melodica di Elena Rivoltini che intona un canto capace di oltrepassare i limiti imposti dal corpo e arrivare dritta al cuore. Con un costume dalla tonalità di un blu elettrico e seduta davanti ad un PC, l’attrice interpreta una giovane donna, assistente di Ursula von der Leyen, attualmente alla presidenza della Commissione Europea. Insoddisfatta dagli esiti disastrosi della politica, la ragazza si lascia trasportare da un monologo che evidenzia tutta l’urgenza di una ricerca del significato della vita, un valore che la politica di oggi ha decisamente perso, più intenta a valutare gli esiti delle analisi sul fatturato del Paese, che lo stato d’inquietudine dei suoi cittadini.

In questa perdita incontrollata di valori e punti di riferimento, neanche la trascendenza sembra più riguardarci; smarriti in un mondo che non sa più consolare, terrorizzati dall’immensità assoluta di un universo che si espande e tutto in sé ingloba, ci ritroviamo riflessi in uno specchio posto al limite del palco. Ma, ad essere rivelato, non è il volto di ognuno di noi, quanto l’oscurità di un horror vacui che ci precede. Un vuoto in cui solo un personaggio riesce a muoversi, Jérémy Juan Willi, che nelle sue acrobazie aeree fluttua e si libra come se non ci fossero dei nastri a sostenerlo. Sfidando le leggi della gravità, l’acrobata sembra mostrarci la via, quella ripetuta da parole sussurrate nell’aria: “se scruterai dentro l’abisso, l’abisso scruterà dentro di te”. Una possibilità che si fa carne nel luminoso ventre materno di un’apparizione misteriosa, una gravidanza che rievoca un’urgente domanda: quale sarà il lascito che tramanderemo alla generazione che verrà?

Con un approccio eclettico, viene portata in scena un’umanità frammentaria, il cui progresso incontrollato sembra già contenere i germi del proprio annichilimento. Si tratta di un teatro diverso, che si inserisce perfettamente nel progetto del direttore del Piccolo Claudio Longhi di promuovere artisti emergenti per sostenere la creatività di giovani menti come Ferraresi (che ha lavorato per anni come assistente alla regia di Romeo Castellucci). Tramite la coproduzione del Théâtre National Wallonie-Bruxelles, lo spettacolo tenta, inoltre, di aprire un dialogo, quello tra Milano e l’Europa, alla ricerca di una solidarietà che negli scenari epidemici attuali è venuta a mancare.

Immerso in un pozzo di musiche roboanti e stranianti (Lucio Leonardi), di acrobazie, canti, costumi (Giada Masi) e scenografie spettacolari (debitrici del Cirque du Soleil), lo spettatore si ritrova quindi all’interno di una rappresentazione tanto sontuosa quanto complessa. Un cortocircuito di elementi che, se da una parte lo avvolge, dall’altra lo trascina all’interno di una visione che presenta delle imperfezioni. Usciti da teatro, infatti, la sensazione che prevale è quella di un vuoto e ambiguo spaesamento, abitato dagli interrogativi che vogliono indagare l’enigma di uno spettacolo che riesce ad essere completato soltanto dai documenti di supplemento, gli unici in grado di ricucire quella distanza di senso creatasi tra palco e platea.

Andrea Gardenghi

Piccolo Teatro Studio Melato, Milano – Febbraio 2022

testo, ideazione visiva e regia Filippo Ferraresi

scene Guido Buganza

costumi Giada Masi

luci Claudio De Pace

musiche Lucio Leonardi (PLUHM)

con Gabriele Portoghese, Elena Rivoltini, Jérémy Juan Willi

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

coproduzione Théâtre National Wallonie – Bruxelles