Intervista a Clarissa Veronico, ideatrice di Il mio cuore in differita, una serie di eventi tra letture e teatro di piazza, a Bari.

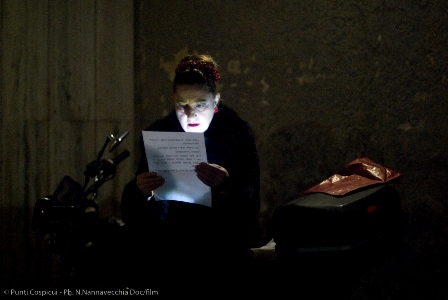

A Bari, nel quartiere Madonnella, nello scorso mese di dicembre, con teatri e luoghi della cultura chiusi, è “accaduto” Il mio cuore in differita, un insieme di performance o un happening con vocazione teatrale (per pochi spettatori, nelle strade e nelle piazze) pensato da Clarissa Veronico. Organizzatrice teatrale da tempo, direttrice artistica dell’associazione Punti Cospicui e creatrice della rassegna Il peso della farfalla, la abbiamo intervistata per ricostruire il suo percorso professionale e la parabola artistica delle sue iniziative.

Il mio cuore in differita sembrava voler indagare un concetto di distanza a cui oggi tutti siamo costretti e a cui ci stiamo sempre più vincolando mentalmente, nel ritorno dell’immagine della paura dell’altro. Un’indagine per abbatterlo senza abbatterlo, la narrazione di una distanza che nella performance veniva distrutta senza essere negata mai. Che esperienza è stata?

Avevo già programmato la rassegna Il peso della farfalla a ottobre. Qualche giorno prima è tornato il blocco. Mi erano arrivati dei soldi, non moltissimi, come decreto ristori. Vedevo gli attori e gli artisti dibattere sulla sopravvivenza a fronte della nuova cancellazione delle repliche. Ho fatto allora una scelta “politica”, ho pensato che non fosse giusto mettere in tasca i soldi per pagare le tasse nel 2021, ma che avrei dovuto utilizzarli per un fine artistico. Quest’anno sono successe delle cose: la messaggistica e la distanza, prima una costrizione e poi un’abitudine. Mi sono resa conto come questa comunicazione, che ha impedito completamente la relazione emotiva, visiva e l’immediatezza della possibilità di riconoscere nel volto dell’altro una verità, nell’abitudine alla messaggistica fosse completamente bypassata. Il tempo ti chiede l’attesa della risposta e in quell’attesa fai diversi pensieri, poi c’è di mezzo la letteratura perché le parole non dette e affidate alla scrittura, per quanto veloce, diventano letteratura e artificio comunicativo e c’è lo spazio, dentro la distanza data dal messaggio di fatto si affida un pensiero allo spazio dell’etere che non sai cosa sia. Parto sempre da me e mi sono resa conto che stavo vivendo una differita, un rallentamento del tempo in cui stavo cercando di far abitare me stessa e il mio cuore come atto di resistenza. La condivisione di una domanda su questo poteva passare nuovamente attraverso la comunità degli spettatori, cercando di rimetterla insieme nella pratica di una solitudine in grado di farci sentire insieme in ogni caso, una solitudine che non è un abbandono, ma una chiamata al riconoscimento della propria individualità, in quanto autonomia, distacco dal contesto e dal consesso sociale. Non avevo nessuna voglia e possibilità di fare streaming, non mi avrebbe affatto corrisposto. Mi sono immaginata che ci potesse essere una provocazione alla scarsa immaginazione del governo e dell’amministrazione locale. Ho pensato di prendere la nostra sovraesposizione messaggistica e farla diventare una possibilità di comunicazione e accesso all’arte. Dunque ho convocato quattro attrici, tutte molto diverse tra loro: Licia Lanera, Ermelinda Nasuto, Monica Contini, Iula Marzulli. Ho affidato loro alcuni brani di letteratura epistolare, scelti da me e da Francesca D’Apolito, brani da Majakovskij (Lanera), Dostoevskij (Contini), Cardarelli (Nasuto), Sebek (Marzulli). Ho chiesto di leggere le lettere come chi le aveva ricevute e non come chi le aveva scritte, non essendo regista, ho affidato a loro l’auto-regia. Gli spettatori si incontravano in una piazza di Madonnella, un piccolo quartiere che dava la possibilità di svolgere tutto in uno spazio molto circoscritto. Da quel momento veniva assegnata loro una lettera dell’alfabeto con cui identificarli e diventavano un gruppo whatsapp. Dopo una mia introduzione, i messaggi li guidavano di volta: ad esempio scegliersi un posto dove stare comodi e ascoltare un brano musicale, scattare una foto e condividerla così che tutti vedessero cosa stava accadendo anche agli altri. Sempre un messaggio indicava dove trovare le attrici, la cui performance guardavano tutti insieme e per chi era più lontano arrivava subito dopo un messaggio vocale per poter riascoltare il brano. Una cosa importante è che ho inserito l’indicazione di entrare in alcuni negozi del quartiere fuori dai giri delle grandi catene commerciali. Qui gli spettatori avevano l’obbligo di spendere almeno cinque euro per acquistare qualcosa e il negoziante gli avrebbe dato in dono dei libri comprati da me alla libreria Prinz Zaum. Un livello di coinvolgimento dentro una illegalità: non era illegale, ma la SIAE mi ha detto che non aveva codici per i permessi per una cosa del genere, che di fatto non esiste, non è classificabile e quindi registrabile in alcun modo. Alcuni referenti regionali mi hanno spiegato che ero soggetta a interpretazioni dei singoli delle indicazioni dei decreti, facevo qualcosa di non completamente legale e non completamente illegale. Mi sono assunta il rischio. Mi interessava il processo, dare una risposta alla promessa fatta agli spettatori di fare una cosa anche piccolissima nel 2020, dimostrare che il corpo emotivo è tante cose, che è quello in presenza ma anche in distanza.

In riferimento alla tua vocazione ad essere ponte tra comunità e di avere da organizzatrice un preciso profilo identitario, come hai vissuto il momento e l’impossibilità del fermo, per un tempo che poi non è certo e definito?

Ho percepito molti anni fa, quando ho iniziato Punti Cospicui, la sensazione di un esilio di agibilità politico-artistica. L’organizzatore è spesso visto esclusivamente per un sapere tecnico e funzionale, quindi un’idea di organizzazione artistica – semplicemente quello che in tutto il mondo, tranne che in Italia, viene definita “cura” – non viene accolta veramente, è vista quasi sempre in competizione in un mondo teatrale in cui la maggior parte delle programmazioni vengono fatte dagli stessi registi o artisti. L’organizzatore, senza essere regista o attore, deve evidentemente essere una funzione tecnica. Io mi sono confrontata con questa condizione per tanti anni. Adesso l’ho introiettata e l’ho fatta diventare una forza, per cui in questo periodo non ho smesso di lavorare, ho continuato a studiare, a leggere, ad approfondire e a riflettere. Mi fa un po’ sorridere vedere i telegiornali nazionali parlare di alcune cose, come il teatro delivery. Parlano sempre di quanto accade da Bologna in su, quasi non esistesse un altro pezzo di Italia, e comunque pensato dagli attori come risposta alla questione dei ristori economici o del bisogno di andare in scena. Io ho voluto dare una risposta al bisogno degli spettatori di vedere teatro e degli attori di guadagnare un po’ di soldi. In e di questo periodo mi è mancata la rassegna, ma non ho mai smesso di lavorare.

Com’è iniziato il tuo lavoro nel settore teatrale?

Com’è iniziato il tuo lavoro nel settore teatrale?

Ho cominciato a lavorare in teatro nel 1991, grazie a una legge regionale dell’epoca per i giovani disoccupati, andavo da due anni all’università, feci domanda ed entrai a lavorare al Kismet. Presero quaranta persone, dopo un anno ne assunsero in via definitiva cinque, tra cui me. Inizialmente mi occupavo dei rapporti con le scuole e di un progetto speciale condotto Enzo Toma (su teatro e handicap), spostandomi poi sempre di più sulle produzioni. Mi sono concentrata sia sulla distribuzione degli spettacoli che sulla cura vera e propria delle giovani compagnie gravitanti attorno al Kismet. Tutto è durato circa diciotto anni, con delle interruzioni, essendo molto giovane avevo bisogno, voglia di sperimentare altro. Ho lavorato anche all’ETI, si fece un progetto speciale per una legge di Veltroni e per il progetto Teatri Meridiani che intendeva ridistribuire al Sud percorsi e processi legati soprattutto al teatro di sperimentazione; l’unica regione a partire davvero fu la Basilicata, per cui fui mandata a Matera come ponte tra l’Ente Teatro Italiano e il Teatro dei Sassi gestito da Massimo Lanzetta. Ho fatto la volontaria al Festival di Santarcangelo con la direzione artistica di Leo De Berardinis, … Insomma tante cose dentro un unico filo con il Kismet. Il rapporto è finito nel 2007, a quel punto ero nel Comitato della direzione artistica insieme a Roberto Ricco, che aveva la direzione artistica ed era uno dei soci fondatori, e a Cecilia Cangelli che si occupava prevalentemente di teatro ragazzi, mentre io curavo una piccola sezione del cartellone, Eroi Capovolti, sulla drammaturgia contemporanea e la sperimentazione. Poi ho collaborato con il Teatro Pubblico Pugliese, ho lavorato con Castel dei Mondi, per due anni col Teatro Abeliano.

Cos’è Punti Cospicui, come e perché nasce?

Punti Cospicui è nata nel 2011. Avevo già una lunga storia teatrale. Dopo aver lavorato in strutture importanti, conosciuto compagnie importanti e fatto esperienze importanti, ho sentito l’esigenza di creare una cosa mia per continuare un percorso. La visione di sperimentazione che avevo conosciuto e che mi aveva entusiasmato in giovinezza, facendomi entrare nel mondo e facendomelo guardare attraverso la lente del teatro, non riuscivo più a trovarla nelle strutture qui, a Bari. Quando ho smesso di lavorare per queste strutture ho incontrato spettatori che mi dicevano che da quando non c’ero non sapevano più quali spettacoli vedere. Questo mi ha confortata e mi ha spinto a creare Punti Cospicui. È un’associazione culturale formata da tre persone: io sono legale rappresentante e responsabile artistica, Antonio De Mattia si occupa soprattutto di letteratura e di libri, e Paola Tripoli che vive tra Milano e Lugano perché è la responsabile artistica del Fit Festival. La prima cosa creata è stata la rassegna Il peso della Farfalla.

Che evoluzione ha avuto la rassegna?

È nata micro e, poco alla volta, è diventata più corposa, ma sempre con pochi titoli, ho continuato nell’attenzione alle compagnie emergenti o comunque al teatro di sperimentazione. C’è un filo conduttore che di anno in anno cambia ed è la mia guida interiore per collegare gli spettacoli e gli eventi culturali collaterali de Il peso della farfalla, dal titolo di un racconto di Erri De Luca. Il sottotitolo della rassegna è La sfida di essere leggeri e costituire peso: Punti Cospicui è molto “leggera”, anche perché prendo pochissimi fondi pubblici, ogni anno legati ai bandi e alle possibilità che ci sono col Comune di Bari o a volte con la regione, ma non ho alcuna convenzione su cui contare come contributo fisso. Nonostante ciò, la rassegna esiste da sette anni. Non ho un teatro, quindi mi devo inventare ogni volta una forma diversa. Il primo anno furono tre giorni all’Abeliano (dove all’epoca lavoravo e dove Vito Signorile volle ospitarmi), ospitai Fulvio Cauteruccio con Roccu Stortu, l’Accademia degli Artefatti e Francesca Mazza con Le Troiane e Noosfera Titanic di Roberto Latini. In quei tre giorni ho portato la mia storia, le compagnie con cui avevo costruito un dialogo artistico, un concetto di organizzazione teatrale che ha uno sguardo artistico, un pensiero di teatro in grado di incidere nella riflessione degli spettatori. Pur non andando in scena, il mio atteggiamento da organizzatrice, da curatrice è l’atteggiamento di chi guarda attraverso il teatro quanto esso possa incidere nella società. Sono andata avanti appoggiandomi ad altre strutture, in particolare alla Vallisa, una chiesa romanica nella città vecchia adattata a teatro, ha sostituito l’altare con il palcoscenico e ha la caratteristica di avere la navata centrale unica come platea di cento posti e poi un piccolo palco nell’abside, comunque un luogo che mi permette di ospitare spettacoli piccoli. Mi appoggio molto anche alla libreria-caffetteria, Prinz Zaum, che ha un palco e dove riuscivano a sedersi cinquanta persone prima del lockdown. Anche se non è un luogo di spettacolo, mi sono potuta permettere di ospitare delle produzioni non site specific ma time specific, cioè nate apposta per quel tempo, per quel luogo. Una libreria fortemente improntata al senso di comunità, c’è stato un travaso di relazioni e di pubblico tra le persone che la frequentano e il mio pubblico che si sposta a seconda di dove mi sposto io. Dico sempre che il Peso della farfalla ha avuto la capacità di costruire una comunità mobile di spettatori.

Di e da quale prospettiva organizzativa, di concezione vive Il peso della farfalla?

Io mi sono formata in un contesto in cui il teatro come luogo fisico raccontava anche l’identità di quello che si faceva, quindi in una corrispondenza identitaria tra contenuto e contenitore. Quando mi sono ritrovata senza contenitore è stato un grosso problema. Ho capito che la gente sceglie la qualità, a prescindere dall’identità, di pensiero, politica, poetica. Con la rassegna mi sono accorta che il contenitore non sono io, ma è come se lo fossi perché ho la fortuna, il piacere di scoprire che se faccio una programmazione, il pubblico mi segue dove decido di farla, c’è quindi un rapporto di fedeltà e di stima rispetto alla proposta e non più rispetto al luogo, che continua ad essere evidentemente molto importante per chi un teatro ce l’ha, mentre io ho fatto di necessità virtù creando questa comunità mobile di spettatori. Ho scelto luoghi a mia misura, che ospitano fino a un massimo di centocinquanta persone, raggiungibili a piedi. I miei spettatori non sono i fedelissimi del teatro, lo zoccolo duro degli stabili, sono persone che si aspettano che tu gli dica di venire perché ne vale la pena, scelgo luoghi in cui si può ancora costruire una relazione diretta e li conosco quasi tutti. Introduco sempre gli spettacoli in libreria, è un necessario momento di passaggio allo spettacolo, lo faccio anche perché la gente lo vuole, in teatro mai, ringrazio sempre alla fine. Questa comunità di spettatori mi segue per la qualità della relazione.

Il tuo lavoro ha a che fare con la relazione che hai con la città intesa non solo come spazio urbano, ma come comunità in una doppia accezione: la tua identità di organizzatrice sembra incardinarsi all’idea di una figura di collegamento o di coniugazione tra la comunità degli spettatori e quella degli artisti…

Quando scelgo gli spettacoli mi chiedo se e quali possano essere accolti da quella comunità, provo a spostare sempre l’asticella più avanti o creo percorsi di avvicinamento agli spettacoli a cui sono più interessata , la promozione che faccio è molto legata al passaparola e al contatto diretto. Se mi rendo conto che uno spettacolo è davvero inaccessibile, per quanto possa piacermi, non lo programmo. Questa è la mia sfida, fare in modo che gli spettatori possano accedere alle loro stesse domande, non per trovare le risposte, ma per riformularle attraverso la lente del teatro in un altro modo. Agli artisti, invece, credo di permettere un incontro ravvicinato e diretto con la comunità. Ecco, un ponte. Ho avuto un maestro che per me è stato molto importante, Paolo Ambrosino, è stato direttore organizzativo e artistico del Kismet negli anni in cui io ho iniziato a lavorarci. Mi ha insegnato che il ruolo dell’organizzatore è quello di fare sintesi nelle domande attraverso il teatro. E continuo a farlo, da quando è scomparso lui in maniera sempre più consapevole.

Che rapporto hai con Bari, in che relazione di scambio sei con la città?

Ho fatto diversi progetti fuori e ho avuto anche la possibilità di andare via. Ma poi il caso, le coincidenze hanno fatto in modo che rimanessi qui. È una città che conosco molto bene, soprattutto negli aspetti più periferici, per la mia provenienza e perché la mia pratica di vita è stata legata alle periferie piuttosto che al centro. Posso dire di conoscerla nel modo di pensare, di immaginare e ne conosco bene le forze artistiche, sia quelle più “antiche” sia quelle più giovani, ho un ottimo rapporto con tutti. È una città che corre il rischio dell’immobilismo: negli anni Ottanta e Novanta sono successe e arrivate tante cose belle, poi è come se la spinta si fosse fermata per voracità, come se non ci fosse stato un vero cambio della guardia, di direzione nell’immaginazione artistica, non c’è stato passaggio generazionale e la città si è imborghesita e “centrificata” sempre di più. Oggi c’è un’offerta culturale significativa, ma senza spinta immaginativa. I piccoli gruppi che ce l’hanno e hanno un’idea di ripensare una programmazione artistica e culturale trovano pochissima voce e pochissimo spazio. Ci sono fondi risicati, che arrivano tardi, se non sei in convenzione col comune, se non sei un soggetto consolidato o ministeriale fai fatica. Ad esempio quest’anno il bando comunale per l’accesso ai contributi pubblici è stato pubblicato a novembre per l’anno 2020, il che significa che un’attività in primavera o d’estate o a settembre si svolge comunque senza sapere se sarà riconosciuta, se darà luogo a contributi pubblici. I soggetti più innovativi sono chiamati a una scommessa, a fare attività d’impresa senza esserlo. Quante sono considerate imprese teatrali, finanziate, di fatto non hanno alcun rischio di impresa, mentre i piccoli che non sono statutariamente imprese si trovano ad averlo. C’è chi, come me, si assume il rischio, perché un appuntamento è una promessa, e chi invece si regola in riferimento all’uscita dei bandi e concentra tutta l’attività in un mese. E che tipo di progettazione può essere quella?!? Con la mia città ho un rapporto meraviglioso, con gli artisti della mia città un rapporto di grande rispetto, vengo percepita un po’ come un outsider e da tale mi comporto: non faccio produzione, non sono attrice, per cui non vivo il “conflitto”, l’emergenza di me stessa di essere associazione culturale ed essere compagnia. Però non ci sono qui le condizioni per avere un’autorialità progettuale: o sei legato a dinamiche e tempistiche dei bandi oppure tutti i progetti devono passare nella gestione attraverso il circuito (Teatro Pubblico Pugliese), e se hai un progetto e lo metti nel parco progetti del circuito perdi di autorialità. Questo è abbastanza soffocante, anche se non mi tocca, ho scelto un’altra strada, piccola, dura, in salita, ma nella libertà di programmare e fare quello che posso, come posso e perché lo voglio oggi. Se però avessi trent’anni e non avessi l’esperienza che ho, cercherei di proporre un progetto nel parco del TPP, il quale fa quel che può. Una situazione in cui non emerge nessuno e tutti rischiano di rimanere schiacciati. La questione non è individualista né tanto meno liberista, è che l’arte ha bisogno di confrontarsi con gli spettatori e per farlo deve promuovere una relazione dove gli individui possano parlarsi tra loro. Non mega cartelloni o mega confezioni in cui gli spettatori diventano “pubblico” o clienti, gli spettatori sono spettatori, soggetti. E per incontrare dei soggetti devo esserlo io in primis, se nego la mia faccia e non li incontro, non sanno nemmeno se si devono fidare o no.

Marianna Masselli