Marta Cuscunà ha presentato Il canto della caduta all’interno di Short Theatre 2019. Recensione

Una visione capovolta inscritta all’interno di una visione d’insieme, questa la percezione lasciata dall’ultimo lavoro dell’artigiana della voce e della scena Marta Cuscunà e presentato all’interno di Short Theatre 2019. Il festival che segna tutti gli anni il ritorno romano a teatro, ha scelto per questa edizione di guardare alla città abitandone altri luoghi oltre al ritrovo abituale a La Pelanda. A spiccare fra tutti la scelta di collocare le prime due giornate d’apertura all’interno e all’esterno di Wegil, ex sede della Casa della Gioventù Italiana del Littorio di Trastevere, in cui si sono alternate performance, dibattiti, installazioni e workshop in grado di contaminare un ambiente razionalista e trasformarlo in un habitat di corpi e pensieri funzionali a decolonizzare il linguaggio tout court. L’ambiente urbano è stato spinto oltre l’ordinarietà – del traffico, del parcheggio delle macchine davanti Wegil ora popolato da un’assemblea di persone e conversazioni, dell’ex piscina che ha accolto le sonorità live del dj-set – e reso fluidamente reattivo ad accogliere una diversa prospettiva, tanto nella pratica che sulla scena.

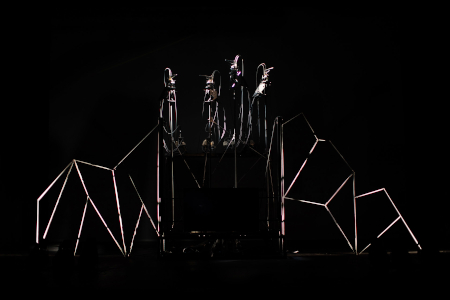

Il canto della caduta giunge nella Capitale dopo una lunga tournée iniziata circa un anno fa a seguito del debutto al CSS di Udine, grazie al sostegno di una rete di collaborazioni, produzioni, co-produzioni e residenze artistiche che testimoniano sempre più il lavoro di una costellazione di realtà dedite al processo e alla ricerca. Proseguendo l’”epica del racconto” della Trilogia della Resistenza, resistenza femminile aggiungeremmo, Marta Cuscunà porta in scena nello spazio de La Pelanda il mito del regno di Fanes appartenente alla tradizione dei Ladini, popolazione che abitava le Alpi prima della conquista romana e ora costituenti una comunità di minoranza linguistica di circa 30.000 abitanti. Una storia che si tramanda, tramandata anche alla stessa Cuscunà durante una replica in Alto Adige – come raccontatoci all’interno di un’intervista. C’era una volta il popolo di Fanes che viveva in pace e uguaglianza fino al giorno in cui subì il dominio di un re straniero ossessionato dalla ricerca di una città sotterranea piena di tesori, il cui potere portò allo sterminio del popolo e al controllo delle popolazioni vicine. Un mito coincidente con lo stravolgimento di un tessuto culturale e identitario così antico da comportare il passaggio da società matrilineari a patrilineari e da uno stato di armonia civile a uno di potere espresso attraverso la guerra. L’elemento di divisione della comunità tra colonizzatore e colonizzati è espresso scenicamente attraverso una separazione tra alto e basso, passato e presente, epica e video (questo a cura di Andrea Pizzalis). La narrazione è disseminata in un apparato formale (aiuto regia Marco Rogante) il quale sembra tuttavia disperdersi in un formicolio indistinto, confuso e diluito nei dispositivi (voce, video, corpo, macchina, suono). Questa drammaturgia multidimensionale trova il suo corrispettivo in una macchineria che “assembla” gli stilemi del teatro di figura e della puppetry all’ingegneria dell’animatronica, una wunderkammer scenica progettata e realizzata da Paola Villani potenziando il sistema di freni di bicicletta già usato da Cuscunà in Sorry Boys. Il congegno permette all’attrice, che si trova su di una sorta di trabattello, di muovere quattro corvi con una sola mano e con un sistema di 7 movimenti diversi. Attraverso la sua voce, è a questi quattro cinici narratori che viene affidato il compito di commentare la storia, ciascuno da un punto d’osservazione diverso e dall’alto, prima di avventarsi sulle salme dei caduti, cibandosene.

Una prospettiva esplicitata tramite il passaggio dalla cultura totemica – popoli cacciatori che vivono in simbiosi con la natura – alla cultura della miniera e dello sfruttamento della terra; anzi del sottoterra, dove sono costretti a vivere donne e bambini che si fingono topi indossando una lucente e inquietante corazza metallica (costruzioni di Righi Franco Srl), pur di sfuggire al controllo prima della ribellione. Prima che la principessa Dolasilla venga costretta dal padre a diventare una guerriera e a perire da eroina per mano del nemico. Colei che avrebbe vendicato il popolo sottomesso e ristabilito uno status matrilineare e, appunto, de-colonizzato. Proprio attorno alla figura di Dolasilla si costruisce un tessuto letterario che ibrida il mito coi testi di Riane Eisler, Marija Gimbutas, Christa Wolf, Heinrich von Kleist e Carol Gilligan che si focalizzano sul pensiero della donna – il quale ci appare in frammenti sul televisore posto al centro della scena – e sul rapporto tra uomo-donna, su come esso preveda una specifica costruzione della corporeità e relativa incorporazione di dinamiche identitarie già separate, già foriere di una disparità nella quale l’amore viene interpretato come pericolo. L’amore è un sentimento resiliente e incendiario, dannoso perché in grado di creare disordine, è lo stato quasi lisergico in cui sembra cadere Dolasilla poco prima di uccidere il suo avversario, “registrato” dalla visione dei corvi come frutto dell’oppio. Tale portata storico-antropologica e la sua valenza politica, che rintracciamo nelle note e nell’intervista anticipatrice, tuttavia in scena manca di incisività disperdendo la sua forza di contro-narrazione.

L’impeccabile partitura (Francesca Della Monica) permette al gesto vocale di Marta Cuscunà di dare corpo ai personaggi dei corvi, della madre e del bambino, di farsi polifonia e di dispiegarsi con agilità tra il sopra e il sotto della scena, e parallelamente a contatto col suono tumultuoso che in essa riecheggia (sound design Michele Braga). Il contenuto drammaturgico invece, si fa sovrastare dalla stessa architettura scenica e si dimostra, a malincuore, in difficoltà nel farsi trasmissione, di comunicarsi con chiarezza al presente dello spettatore. Il mito resta allora confinato senza riuscire a dialogare con la platea e, senza planare, rimane a sorvolare dall’alto la contemporaneità.

L’impeccabile partitura (Francesca Della Monica) permette al gesto vocale di Marta Cuscunà di dare corpo ai personaggi dei corvi, della madre e del bambino, di farsi polifonia e di dispiegarsi con agilità tra il sopra e il sotto della scena, e parallelamente a contatto col suono tumultuoso che in essa riecheggia (sound design Michele Braga). Il contenuto drammaturgico invece, si fa sovrastare dalla stessa architettura scenica e si dimostra, a malincuore, in difficoltà nel farsi trasmissione, di comunicarsi con chiarezza al presente dello spettatore. Il mito resta allora confinato senza riuscire a dialogare con la platea e, senza planare, rimane a sorvolare dall’alto la contemporaneità.

Lucia Medri

Short Theatre, Roma – settembre 2019

IL CANTO DELLA CADUTA

testo liberamente ispirato al mito del regno dei Fanes

di e con Marta Cuscunà

progettazione e realizzazione animatronica Paola Villani

assistente alla regia Marco Rogante

progettazione video Andrea Pizzalis

lighting design Claudio “Poldo” Parrino

costruzioni metalliche Righi Franco Srl

partitura vocale Francesca Della Monica

sound design Michele Braga

esecuzione dal vivo luci, audio e video Marco Rogante

costruzioni metalliche Righi Franco Srl

assistente alla realizzazione animatronica Filippo Raschi

collaborazione al progetto Giacomo Raffaelli

distribuzione Laura Marinelli

produzione co-produzione Centrale Fies, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Torino, Sao Luiz Teatro Municipal | Lisbona

in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano, A Tarumba Teatro de Marionetas | Lisbona

residenze artistiche: Centrale Fies, Dialoghi–Residenze delle arti performative a Villa Manin, Sao Luiz Teatro Municipal, La Corte Ospitale

con il contributo del Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto-Teatro Dimora | La Corte Ospitale”

sponsor tecnici: igus® innovazione con i tecnopolimeri; Marta s.r.l. forniture per l’industria

Si ringraziano Daniele Borghello, Cattivo Frank-Franco Brisighelli, Erika Castlunger, Ulrike Kindl, Andrea Macaluso, Alessandra Marocco, Famiglia Medioli-Valle, Giuseppe Michelotti, Giuliana Musso, Bernardetta Nagler

Marta Cuscunà fa parte del progetto Fies Factory di Centrale Fies