In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2018, Capri-Revolution di Mario Martone è arrivato nelle sale a gennaio. Qui proviamo a ricostruire il contesto entro il quale il regista ha reinventato l’esperienza di Monte Verità, fatto storico fondamentale per lo sviluppo della danza moderna.

Esaltante, riuscito, oppure irrisolto, magnifico nelle riprese, spettacolare ma incomprensibile, eccetera, eccetera. Qualsiasi giudizio si sia già dato o si vorrà dare sul film Capri-Revolution di Mario Martone, ciò che dovrebbe incuriosire quanti amano la danza dell’inizio del Ventesimo secolo e tout court riguarda il fantasioso (ma non troppo) insediamento, quasi allo scoccare della Grande Guerra, di una comune di giovani nordeuropei nell’isola della Grotta Blu. Sono figure ribelli a ogni condizionamento sociale, vegetariane, contrarie alla medicina ufficiale, innamorate dell’elioterapia, del nudismo, della musica, della libertà sessuale, soprattutto della danza e perciò invise alla popolazione arcaica, ma anche ai rifugiati politici del luogo. Immediato il collegamento con la comune danzante fondata, nel 1913, a Monte Verità, dall’ungherese Rudolf von Laban de Varalja, il teorico della danza libera.

Circa a metà della pellicola di Martone lo si cita allorché due comunardi svizzeri si recano all’Ufficio postale di Capri e ricevono una lettera da Ascona, sulla collina di Monescia (soprannominata, appunto, Monte Verità), svelando così un loro collegamento con quella piccola altura dalla speciale energia tellurica e con i suoi illustri ospiti: non solo danzatori o aspiranti tali ma anche teosofi, mistici orientali, occultisti, politici, scienziati, intellettuali, artisti.

La storia vera racconta che, dopo svariati soggiorni didattici ad Ascona – iniziati nel 1909 in compagnia di Mary Wigman, la sua assistente – von Laban decise di trasferire stabilmente, ma solo nei mesi estivi, la propria Scuola di danza e d’arte di Monaco nella “Cooperativa Individualistica” di Monte Verità, già fondata nel 1900 proprio con questo singolare nome dal belga Henry Oedenkoven, da Ida Hofmann, sua consorte e pianista montenegrina, con l’ex ufficiale prussiano Lotte Hattemer e i fratelli transilvani Karl e Gusto Gräser. Tutti aderenti ad un’etica radicalmente primitivista che propagandava parità dei sessi, escapismo anti-urbano, spirito cooperativistico, osservanza di un rigoroso vegetarismo e l’adozione di medicina naturale volta a guarire gli ospiti dai danni della civilizzazione (Zivilisationsschäden).

Monte Verità come Capri? No. A Capri, vera meta di perseguitati, ribelli fuoriusciti dalla Russia e artisti internazionali, non è mai esistita una comunità danzante come quella di Rudolf von Laban. Eppure, nel film di Martone, l’insediamento di questi osteggiati stranieri ha un senso, oltre a creare quella contrapposizione netta e alla fine fallimentare tra tradizione e suo contrario, in cui si incunea con autonomia e forza davvero ribelle la protagonista Lucia (Marianna Fontana). Inoltre, esistono vere analogie. Chi conosce l’Isola sa, infatti, che la Certosa di San Giacomo ospita i grandi e tenebrosi quadri di Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913), pittore e utopista tedesco dai tratti fisiognomici non dissimili, come del resto la sua complicata vita, da quelli del coprotagonista Seybu (Reinout Scholten van Aschat), quel “diavolo”, come lo definisce la pastorella Lucia, e pittore, a capo della comunità dei “diversi”.

Prima osannato per la sua arte pittorica e poi maledetto nella città di Monaco di Baviera, dove sposa una filosofia propensa a unire arte e vita, a combattere il militarismo e le contraddizioni della Germania del suo tempo, Diefenbach predica la rinuncia al superfluo, si veste di una lunga tunica fluttuante, a testa nuda, con i sandali ai piedi (esattamente come Seybu nel film). Fa proseliti e viene chiamato pazzo, sobillatore, capace di traviare giovani menti. Nel 1885 Diefenbach lascia Monaco per andare a vivere con la famiglia (moglie e tre figli) in una cava abbandonata, la Steinbruchhaus di Höllriegelskreuth nella valle dell’Isaar. Qui le condizioni di vita sono durissime, ma ne ha giovamento il suo sogno: realizzare un laboratorio artistico in cui condurre una vita pregna del suo credo ormai divenuto teosofico, radicalmente primitivo, vegetariano, nudista.

A quanto si sa, Diefenbach subì il primo processo nella storia per nudismo. Venne condannato per due volte alla prigione, ma laute ammende gli evitarono il carcere. Molte le contraddizioni nella sua esistenza. Nel 1889, a conferma del credito nonostante tutto goduto negli ambienti artistici, fu invitato a tenere una mostra ancora a Monaco, nelle sale della Kunstgewerbehall, riscuotendo successo di pubblico e di critica. Ma un anno dopo, la moglie infastidita dalle difficoltà dell’esistenza a Höllriegelskreuth, tentò di avvelenarlo. Il Seybu di Martone, o chi gli si muove attorno, rivela qua e là questi stessi episodi della vita che fu proprio di Diefenbach, riparato a Capri nel 1900 ove visse isolato per tredici anni producendo molte opere nel suo atelier di via Camerelle, e tuttavia ancora deriso da intellettuali e popolani per il modo di vestire monacale e per le agitate prediche sulla Piazzetta della funicolare. Morì il 13 dicembre 1913 per un attacco di peritonite e la sua opera scivolò nel disconoscimento e nel disprezzo sino alla definitiva riscoperta negli anni Settanta e alla donazione allo Stato italiano, a cura di Friedrich Fridolin von Spaun, figlio di Stella Diefenbach, una dei tre figli del tribolato pittore.

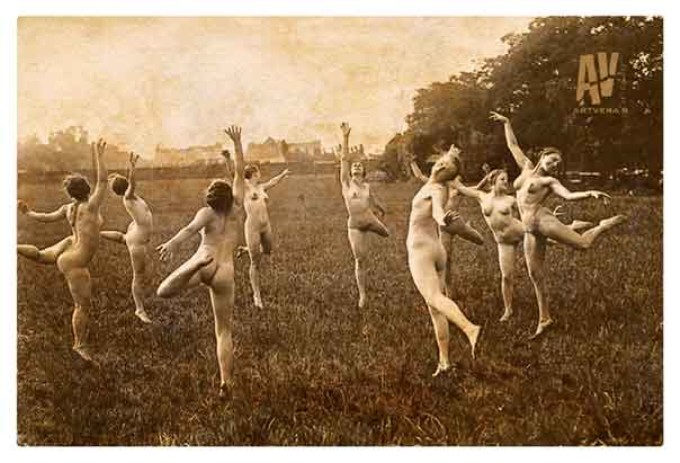

Si può considerare Diefenbach il principale antesignano del movimento della Lebensreform che si svilupperà nel mondo tedesco alla fine del XIX secolo, indicando una via alternativa alla società capitalista e al materialismo delle organizzazioni di classe dei lavoratori? Probabilmente sì. Ma nella comunità libera e rivoluzionaria, reinventata nel film di Martone, non coesistono solo bagni di sole, aria e luce, astensione da alcol e tabacco, ginnastica a corpo nudo, riforma dell’abbigliamento e dell’alimentazione, libertà sessuale. L’accento principale è posto sulla danza espressiva, di cui si incarica, per le coreografie, Raffaella Giordano. Il movimento coreutico, qui, come a Monte Verità con von Laban, non è solo reazione all’egemonia della tecnica, dell’industria e dell’urbanizzazione, bensì conferma dell’unità inscindibile di corpo e anima, riscoperta della bellezza estetica del corpo stesso, suo avvaloramento e apoteosi all’interno di una natura incorrotta e purificatrice.

Giordano, assieme a Martone e alla sua co-sceneggiatrice Ippolita Di Majo, non possono che aver soppesato taluni documenti sulla complessa storia di Monte Verità – e pure Le mammelle della Verità, la mostra fotografica curata nel 1978 dal compianto Harald Szeemann, e quella parte del suo archivio, con 975 oggetti, che si configura come una vera e propria Gesamtskustwerk, conservata dal 2007 a Casa Anatta – una delle tante case fatte ricostruire dal Canton Ticino, assieme a un albergo Bauhaus, e infine, a un ristorante vegetariano-vegano, necessario al turismo che aleggia ogni anno attorno a questo luogo magnetico, ormai da tempo dedicato a convegni culturali.

Raffaella Giordano ha però liberamente acceso di un proprio fuoco personale, più estatico e bacchico, le danze di von Laban, invece all’inizio sempre composte e in parte geometriche, molto influenzate dalla teoria euritmica di Émile Jaques-Dalcroze. Oppure gioiosamente libere come quelle di Isadora Duncan (nel 1913 soggiornò brevemente nella colonia svizzera), di certo ispiratrice dei lieti girotondi femminili a corpo nudo di molte adepte labaniane, inebriate dalla natura dei boschi di Ascona. Tuttavia, e qui quasi filologicamente, l’ottima e preparata Giordano deve aver attinto a una delle ultime imprese danzanti di Monte Verità. Nello spettacolo La festa del Sole del 1917, diviso in tre parti (Il sole calante, I demoni della notte e Il sole vittorioso) e di cui esistono testimonianze dirette in molti testi, von Laban (massone praticante, legato al ramo ermetico dell’Ordo templi orientis, il Tempio d’Oriente) dava fondo con l’allievo Otto Borngräber a un rito esoterico e paganeggiante, svoltosi dal tramonto all’alba, molto sentito da alcuni esponenti della comunità.

Rievocandone la parte notturna, quella resa inquietante da sagome mascherate e larve tenebrose di streghe nel sabba infernale dei Demoni della notte, Giordano-Martone inseriscono in Capri-Revolution il rito del sangue fatto bere, dopo l’uccisione di un cervo, a una labile componente del gruppo, da uno psicanalista pazzo, subito cacciato da Seybu per la sua tracotante violenza contro bestie e umani. Nella realtà, tra i tanti psicanalisti che frequentarono Monte Verità come Carl Jung, costui dovrebbe virtualmente coincidere con quell’Otto Gross che, «dopo aver sperimentato di persona ogni sorta di droga, finì internato, per aver facilitato il suicidio di una paziente […], rivendicandone a testa alta il diritto», come scrive Eugenia Casini Ropa nel suo ancora imprescindibile La danza e l’agitprop. I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento (Il Mulino, Bologna , 1988; CuePress, 2014).

Potremmo concludere ricordando la costernazione della pastorella Lucia, ormai emancipata, quando, prima di partire, assiste a una danza organizzata sopra a una tavola e non più inserita nella boscaglia. Il pittore, spiegandone la diversità quasi “teatrale”, introduce il concetto di «codice», di evoluzione, di maturazione necessaria. Cosa che in effetti avvenne davvero, in ambito labaniano, con il tramite dell’allievo Kurt Jooss, padre di un sincretismo tra danza espressiva e accademica, che poi sarà anche della sua stessa allieva Pina Bausch. Tuttavia, la reazione dell’ex-custode di capre Lucia è negativa. Sente la sconfitta dell’utopia della libertà del corpo danzante ancor prima di quella dei fratelli decisi a immolarsi in guerra, ancor prima dell’urlo del pittore Seybu e dei suoi pensieri sulla morte, ancor prima che la terra tremi lasciando cadere quei vasi di coccio, ficcati tra un albero e l’altro della boscaglia, sinonimo, per la comunità quasi labaniana di Capri-Revolution, dell’invincibile stabilità di una rivolta perenne.

Marinella Guatterini