Macbettu, lo spettacolo-fenomeno prodotto da Sardegna Teatro in collaborazione con Teatropersona e adattato e diretto da Alessandro Serra, raggiunge la centesima replica. Abbiamo parlato con il regista per approfondire i risvolti di questo grande successo in Italia e all’estero.

Il 14 dicembre 2018 Macbettu diretto da Alessandro Serra, che aveva debuttato al Teatro Massimo di Cagliari nel febbraio 2017, compie cento repliche. In meno di due anni questo “spettacolo-fenomeno” ha girato il mondo, collezionando riconoscimenti come il Premio Ubu 2017 allo Spettacolo dell’anno, il Premio della Critica Teatrale ANCT 2017, ma anche tre stelle ai MESS Awards di Sarajevo: migliore regia, “The Golden Mask Award” assegnato da Oslobodenje e The Luka Pavlovic Award by Theatre Critics.

Abbiamo raggiunto al telefono il regista per approfondire questo grande successo. Parole come «impressionante» o «inaspettato» hanno popolato la nostra conversazione, che ha cercato di comprendere gli effetti e le impressioni di questo lungo viaggio.

Macbettu è uno spettacolo molto particolare – complesso ma al contempo radicale – dal punto di vista linguistico e in termini di codici performativi. Come avete vissuto questa esplosione di popolarità che vi ha portato davvero in giro per il mondo? Che tipo di pubblico e di risposta avete incontrato?

Credo che la fortuna all’estero sia dovuta a vari fattori. Il primo è il fatto di aver lavorato per anni sull’immagine e sulla figura, cercando di veicolare sensi e significati ma soprattutto emozioni attraverso di esse, senza ricorrere ad artifici concettuali. L’ho visto con le mie precedenti esperienze all’estero con Il trattato dei manichini, con Aure, con il più recente L’ombra della sera – che ci hanno portato in Russia, Corea, Polonia, Germania, Bulgaria…

La prima cosa che ho detto agli attori all’inizio del processo creativo di Macbettu è che lo avremmo anzitutto riscritto in scena senza parole e che avremmo condotto un lavoro a parte sulla lingua come canto. Il lavoro drammaturgico è stato comunque molto importante: il testo è stato riscritto molte volte, si è trattato di un processo complesso. È però ovvio che la forza di questo spettacolo per un pubblico internazionale risieda nel fatto che esso parla soprattutto attraverso le immagini e i corpi degli attori e che la parola viene trattata come elemento musicale e sonoro. Il che non significa omettere i sensi profondi dei dialoghi, perché le parole in Macbettu vengono pronunciate e dette con più forza e agilità che se dovessimo dirle in italiano. Quella lingua per quelle parole funziona meglio.

Che tipo di risposta avete avuto dal pubblico di paesi così diversi?

È stato ed è qualcosa di davvero impressionante. Mi sono stupito e tuttora mi stupisco, perché la reazione è sempre clamorosa. Ora posso dirlo perché abbiamo girato davvero molto: siamo stati in Sud America, in Francia, ma anche in Bosnia-Erzegovina, Georgia, Finlandia, Croazia, Polonia, Svizzera (vedi la tournée completa 2018-2019, ndr). Ma credo che questo sia dovuto, oltre al lavoro che abbiamo fatto, anche al fatto che siamo riusciti a portare davvero in scena Shakespeare. È un’opera totale che parla a tutti i livelli. E il pubblico ci ha premiati, riempiendo i teatri ovunque e accogliendo lo spettacolo con profondi silenzi e grandi risate di partecipazione. È davvero impressionate notare le stesse reazioni degli spettatori in tutto il mondo: in sala si accendono gli archetipi, si ride, si trattiene il respiro in un’apnea collettiva che è un rito ormai raro. Credo che il grande merito sia come sempre di Shakespeare ma anche in minima parte di un gruppo di artisti a cui è stata data totale liberà creativa per un processo di lavoro durato oltre un anno. Credo di essere riuscito insieme agli attori a toccare nel profondo quelle zone buie ma anche necessarie alla vita, e questo il pubblico lo sente. Lo sente aldilà della lingua e della cultura, sente e vede sé stesso.

Girando molto in Europa, ultimamente, mi sono spesso confrontato con la questione dell’“esportabilità” del teatro, chiedendomi se esistano opere adatte o meno a una circolazione che tenta di valicare certi confini. Di certo uno dei grossi scogli è spesso quello della lingua. Esiste un modello di “teatro internazionale”?

Ho passato davvero dieci anni della mia vita teatrale a cercare di capire come trasmettere emozioni attraverso le immagini e i corpi degli attori. Ma qui ci siamo spinti più a fondo e abbiamo visto gli spettatori lasciarsi investire totalmente, anche con una certa violenza, da quest’opera. C’è inoltre un aspetto sonoro molto importante, una partitura di suoni prodotta quasi tutta dal vivo e che compone una vera e propria drammaturgia.

Credo che il teatro si possa definire grande quando riesce a parlare a tutti, che non significa piacere a tutti. Anzi capita spesso che quando un’opera ci porge davvero lo specchio per dirla con Amleto, può accadere che la reazione si un rifiuto o una certa diffidenza. Che è anche il segreto della grande tradizione ritrattistica: la Gioconda ci seduce e ci ripugna al contempo e se chiedessimo alle migliaia di persone che si affollano ogni giorno per vederla al Louvre (non vedendola mai peraltro), ebbene, qualcuno sono certo confesserebbe che è piuttosto brutta. Questo contraddittorio è in Leonardo ed è in Shakespeare, che, come scrive Ted Hughes, ha anche un altro segreto. Il segreto è nella congiunzione “e”, che lega parole difficili e poetiche che possono cogliere persone colte e raffinate a parole semplici alla portata di un pubblico meno istruito e popolare. Spesso una frase parte con un lirismo da brivido e arriva a essere addirittura volgare e scurrile o quantomeno prosaica. Credo che questo sia anche uno dei problemi della drammaturgia contemporanea: sono tutti alla ricerca del nuovo Čechov.

E credo che di questi ultimi anni resterà ben poco di memorabile o immemorabile. Il fatto è che gli autori hanno forse dimenticato che occorre parlare a tutti, senza cercare di compiacere nessuno in particolare. E così si producono opere a volte di grande valore ma che parlano a pochi e spesso si rischia di essere autocelebrativi, ci si racconta così come ci si immagina o ci fa piacere pensare di essere. E così c’è un teatro borghese, visuale, di ricerca, di denuncia, civile, della disabilità… ed è lì che il teatro fallisce, quando diventa per pochi, ma soprattutto quando esprime un solo punto di vista. Shakespeare non esiste, è impossibile riconoscere l’uomo dietro l’opera. Stoppard, dice Peter Brook, scrive ad esempio opere colte e sofisticate per un pubblico colto e sofisticato che ride per le sue battute argute su Jung o Freud. Ma finisce lì. Se non rimarrà nulla è perché non riescono a parlare a tutti, non nel senso commerciale, ma popolare.

Questo è forse un retaggio settecentesco e ottocentesco, quello di regalare a un pubblico borghese delle trame ritagliate sulla loro capacità di comprenderle. Accade lo stesso con i tragici greci, ci ritroviamo sempre davanti una Medea che si strugge e si strappa i capelli perché il marito ha scelto di tradirla. Sotto c’è molto di più, c’è quel contraddittorio, c’è una potente linea politica della vicenda.

Il contraddittorio, dice Simone Weil, è la leva della trascendenza, ciò che strappa e tira l’anima verso la luce. L’immagine contraddittoria trasforma l’esperienza concettuale in un’esperienza sensoriale, non è mai motivo di confusione ma è l’unico strumento del pensiero in grado di condurci in una dimensione metafisica. In una dimensione in cui, per dirla con Macbeth nulla è per me tranne ciò che non è. E nella drammaturgia contemporanea questo mi pare non ci sia, ma c’è in Shakespeare. Ed è questo a renderlo universale.

C’è un esempio perfetto che Peter Brook utilizza rispetto a Otello: entri in un bar e vedi un uomo che picchia una donna; immediatamente ti proietti nella figura della donna, ti indigni nei confronti di quell’uomo e sai benissimo da quale parte stare e, si spera, sei pronto ad intervenire. Se si legge a fondo Otello non è affatto così: per gran parte dell’opera le ragioni di Otello sono comprensibili. Qui sta la grandezza di Shakespeare: Otello non è “il dramma della gelosia”, presenta un forte contraddittorio. Un uomo di colore, un “negro”, convertito al Cristianesimo in quell’epoca, che conquista la più bella donna di Venezia e finisce per strangolarla con le proprie mani. E perché lo fa? Perché la ama talmente tanto che, da cattolico, non può pensare che ella possa vivere nel peccato. Se si decide di creare un’opera drammatica che tratti il tema del femminicidio e si racconta di una donna uccisa da un uomo e ci si indigna per un simile gesto, questa non è arte ma cronaca. Occorre instillare nello spettatore il terribile sospetto che ci sia qualcosa di quel personaggio in lui, accendere il dubbio, mostrare le piccole meschinità che sono di tutti noi. L’uomo, diceva Čechov, diventerà migliore solo quando gli avremo mostrato com’è.

L’immaginario costruito da Macbettu porta con sé dei connotati molto specifici, riferimenti a una cultura arcaica ma propria di un contesto preciso, forse poco noto addirittura al pubblico italiano. Pensate di essere riusciti a inserirvi in una narrazione del presente che fosse leggibile anche fuori dai nostri confini?

Credo di sì, me ne sono accorto in città come Sarajevo o Bogotá. In Macbettu si muovono gli archetipi, si accendono ogni sera in scena e vengono rievocati: qualcosa che è sempre esistito e che si risveglia ogni volta che si compie il rito teatrale. E chiunque può aprirsi a quel piano di comprensione. In Italia ci si trova spesso davanti una platea con un’alta media anagrafica, magari abituata ad assistere a una certa “prosa televisiva” (e non è affatto vero che non desideri altro), ma anche in quei contesti lo spettacolo ha riscosso sempre un ampio, e forse inaspettato, successo. Gli applausi sono sempre lunghissimi e generosi. È come se si sprigionasse un’energia devastante, che forse va anche oltre il lavoro svolto.

Pochissimi spettacoli, oggi, riescono a raggiungere – in così poco tempo, poi – la centesima replica. Che cosa è cambiato nella consapevolezza del vostro lavoro? Che tipo di salto di qualità si compie?

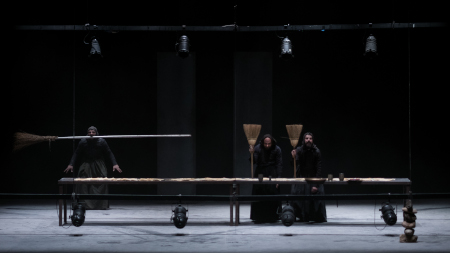

Rispetto a una circolazione così ampia, ciò che in principio mi ha infastidito è che, a sentire o a leggere le parole di qualcuno, sembrava che io avessi cominciato a fare teatro due anni fa. In verità questo tipo di circolazione per me non è affatto nuovo avendo già presentato all’estero in passato creazioni con la compagnia Teatropersona. Il numero di repliche fa di certo crescere il lavoro, soprattutto per quelli che possono permettersi, come me, di non mollarlo mai. Cerco di seguirlo quasi sempre e faccio in modo di non far passare troppo tempo prima di rivederlo, perché è uno spettacolo vivo. Per mettere quelle energie in scena gli attori portano davvero l’anima, sera dopo sera. Soprattutto perché in scena, a parte loro, non c’è quasi nessun apparato, se non un tavolo e quattro pietre che si stagliano sul nero: tutto ciò richiede una cura speciale. Eppure le pietre non si muovono e le foreste non avanzano ma i miei compagni sì, gli attori che ogni sera si donano in questo rito antico hanno davvero compiuto un salto, un salto nel vuoto, ogni sera, ogni istante, ogni respiro, un salto a occhi chiusi, senza mai toccare terra.

Sergio Lo Gatto

Teatro dell’Arte – La Triennale, Milano – 13-16 dicembre 2018

MACBETTU

di Alessandro Serra

con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino

traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni

collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini

regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra

musiche e pietre sonore Pinuccio Sciola

composizioni pietre sonore Marcellino Garau

produzione Teatropersona, Sardegna Teatro

Con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola | Regione Toscana Sistema regionale dello spettacolo dal vivo | Cedac Circuito Regionale Sardegna