Oggi si apre Short Theatre 12. Qualche riflessione sulla partecipazione dello spettatore più volte chiamata in causa dagli artisti ospitati alla Pelanda.

Nel 2006 il regista Philippe Parreno realizza Zidane. Un ritratto del XXI secolo, un documentario in cui gli interi novantadue minuti della partita di calcio Real Madrid-Villareal vengono filmati, senza cronaca, tenendo 15 cineprese fisse sul calciatore Zinedine Zidane. Il risultato è uno strano dramma psicologico creato da un occhio antropologico che vorrebbe esaminare l’eccezionalità di questo giocatore, al contempo osservatore del gioco e osservato del regista. Facendone un paradigma del nuovo millennio.

Shirin è il titolo di un film sperimentale del 2008 diretto da Abbas Kiarostami. La cinepresa stringe l’inquadratura sui volti di centoquattordici attrici iraniane, chiamate a fare da spettatrici al poema epico Khosrow e Shirin. Di ciò che vedono loro noi sentiamo solo l’audio, mentre l’immagine è tutta dominata dalle espressioni facciali, dalle lacrime, dalle risate, dalle emozioni di chi guarda. In questo modo Kiarostami sottolinea l’importanza del personaggio di Shirin come modello nazionale di femminilità forte e allo stesso tempo compone un documento originale e unico sullo spettatore. Anzi, sull’attore che diviene spettatore.

Oggi comincia la dodicesima edizione di Short Theatre, il festival ormai riconosciuto come vero calcio d’inizio della stagione romana. Sotto il titolo Lo stato interiore, la programmazione (curata dal direttore artistico Fabrizio Arcuri con la consulenza di Francesca Corona) raccoglie alcuni must-see dei cartelloni italiani e invita una nutrita squadra di artisti internazionali a ragionare sui linguaggi del contemporaneo.

Un filo rosso evidente sembra collegare, in particolare, alcune delle proposte, unite da un comune ragionamento sullo spettatore. Gli spettacoli degli spagnoli El Conde de Torrefiel (Guerrilla), dei portoghesi Anna Boralho e João Galante (Triggers of Happiness), Lotte Van den Berg con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini (Cinéma Imaginaire), gli austriaci Rimini Protokoll (Nachlass) Societat Doctor Alonso (Anarchy) ricorrono in modo diverso alla partecipazione di membri della comunità locale, confermando una tendenza forte della scena contemporanea internazionale. Prima di vedere il risultato di questi lavori, che immaginiamo si misurerà anche molto sulla reazione degli spettatori del festival, si può cogliere l’invito a ragionare sulla posizione che lo sguardo sta assumendo nella dialettica interno/esterno della scena e nel rapporto che il vissuto degli individui intrattiene con il contratto di finzione proposto da un’opera di arti performative.

Per quanto mimetica, mistificata o mascherata possa essere la realtà convocata in scena (pensiamo a Five Easy Pieces e altre creazioni di Milo Rau), il contesto che la accoglie la rende immediatamente preda di un atto di rappresentazione. Una durata e uno spazio limitati (da un programma di sala o, nel caso di fruizioni libere, dalla scelta di permanenza operata dal singolo spettatore) divide in due la percezione dell’atto e incarica qualcuno di fare, qualcun altro di guardare.

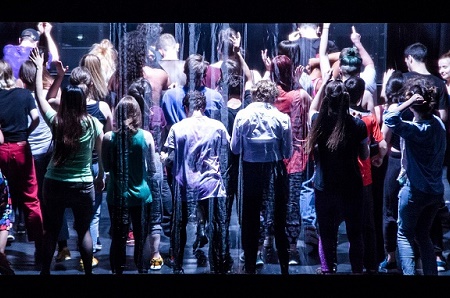

In questi esperimenti lo spettatore è chiamato ad assumere il ruolo di colui o colei che agisce, che completa la dimensione per così dire materiale della rappresentazione. Sia che venga invitato in precedenza dagli artisti a preparare l’azione (come nel caso di Guerrilla o di Triggers of Happiness, che era lo stesso di Ads di Richard Maxwell a Santarcangelo 2012) o invitato ad attraversare la scena in maniera spontanea e casuale (Anarchy o Cinéma Imaginaire, come in passato L’effet de Serge di Philippe Quesne o To be or not to be Roger Bernat di Fanny&Alexander), lo spettatore diviene un elemento drammaturgico primario.

Sbirciando nella sala prove del Teatro India durante le prove di Guerrilla, lo spettacolo di apertura, ci viene spiegato che le ottanta persone coinvolte hanno dovuto rispondere a un questionario, raccontando un’esperienza personale o famigliare di un conflitto del Novecento. Il materiale viene poi montato e proiettato su uno schermo mentre, in una delle tre scene, sul palco un gruppo di partecipanti occupa sedie poste di fronte al pubblico. Stiamo assistendo a una conferenza di Angélica Liddell, di cui sentiamo solo l’audio, mentre possiamo studiare la reazione degli spettatori. Come nel caso dei due esempi riportati in testa a questo articolo, il contenuto sembra incaricarsi di disciplinare l’attenzione intellettuale, mentre quella cognitiva si impiglia su domande come: chi è che sta realmente guardando che cosa? Chi sta agendo per chi? La semantica, allora, disciplina la sintassi scenica, che tuttavia conserva un potenziale di indagine che mai come oggi deve essere preso sul serio. Perché, ci viene da riflettere, l’ambiguità tra osservatore e osservato, tra fruitore e produttore di contenuti, è ancora (e ancora è destinata a essere) il vero paradosso irrisolto del modo attuale di comunicare.

Come sempre più spesso accade sulla scena contemporanea, il dato o l’atto reale viene trattato all’interno di una consapevolezza diffusa ma non per questo compresa, quella di un vissuto personale che, nelle aporie dell’ambiente mediale digitale, si intreccia all’auto-rappresentazione collettiva. Come Teatro e Critica proverà direttamente a indagare nel focus group Anatomia dello spettatore, forse le arti della scena – proprio in virtù di un contratto di prossimità e mimesi continuamente rinegoziabile – possono mostrare una qualità della presenza in grado di problematizzare queste ambiguità, rendendole fertili e decisive da un punto di vista politico. Per capire se, portando il nostro habitus meticcio (misto di reale e virtuale) dentro alla dimensione della fruizione riletta come ambiente di relazioni materiali, possiamo essere al contempo Parreno e Kiarostami, Zidane e Shirin.

Sergio Lo Gatto