Opera di Vincenzo Schino e Marta Bichisao in un nuovo discorso di visione. MA#Museo. Recensione

Cosa ha da dire il corpo alla società che l’ha esaltato, vessato, mercificato, ostentato come un vessillo di libertà e insieme remissione? Può gridare o ammutolire, affondare nei patimenti somatizzati o annichilire il proprio e altri corpi in una muta rassegnazione. Oppure, può mostrarsi, distogliere da sé l’imposizione sacrificale di una reazione tutta umana e astrarsi nell’empietà di una presenza oltremondana, essenziale. Ma una volta definita la distanza a cui si pone la rappresentazione, il corpo non può che sospendersi in un nitore fluttuante, estendersi tra le onde del movimento e regolare il proprio sentiero delle ombre; dovrà arrestare la volontà di esibirsi per irresistibile magnetismo e mostrare di sé la condensazione del gesto, l’esemplarità della condizione, arrendersi cioè all’umano. Il corpo, senz’altro. Non parole né corroboranti d’anatomia, solo un serafico silenzio e l’essenza intima della forma, il concetto, ridotto al concreto, del dinamismo. Non l’uomo, dunque, ma l’idea che ad esso presiede. Dunque l’uomo, ancora, ma con il suo doppio.

È in tale plasticità di pensiero che si situa il nuovo lavoro di Opera di Vincenzo Schino e Marta Bichisao, MA#Museo, in scena alle Carrozzerie n.o.t. per Teatri di Vetro 9, ennesima tappa (ne parlammo da Spoleto e in doppia da Terni) di un processo che non accenna a perdere alcuna delle sue vibrazioni, dedicato alla suggestione prodotta dall’opera Mains tenant le vide di Alberto Giacometti.

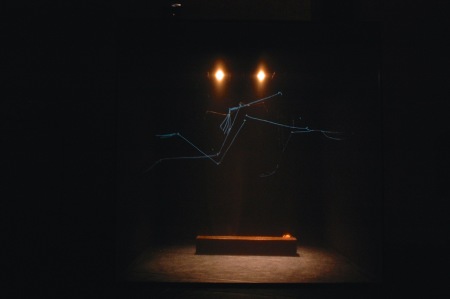

Il quadro scenico è diviso a metà e sviluppato in profondità, la trasparenza di un enorme cubo nero rivela la sovrapposizione di una marionetta esile, appena delineata, sopra una donna (Marta Bichisao) distesa con la schiena al terreno. Due figure confrontano la fluidità ondulata dell’esistenza, si muovono come un feto in una placenta e riflettono una la proiezione dell’altra; sembra la loro una rincorsa perenne in cui l’una tende all’altra, una rincorsa però vana, o meglio, vanificata dallo spazio che le separa, proprio lo spazio ch’è in verità il solo motivo della loro attrazione. Si rivolge alla fisica, ora, l’arte. Il bronzo statuario di Giacometti prende vita dalla vita, movimento dal movimento, attua un passaggio di stato e non solo libera la struttura di cui si compone ma, più profondamente, attua la possibilità fin lì negata di proiettare il divenire della propria ombra. È questo che allinea di colpo stasi e dinamismo, rompe l’indugio dell’alterità e ne fa un coro corporale del quale intuire le assenti rotondità, l’irraggiamento filamentoso, la cadenza del respiro.

La proiezione rubata, interna, scompare. Resta la figura sottile soltanto, proiettata ora sull’esterno del cubo; resta sola e non ha più un corpo che la anima e al quale tendere, si affaccia allora la percezione mai avuto prima che stia precipitando, che non ci sia sotto nulla ad accoglierla, che l’essenza dell’umano è questa caduta inarrestabile e lenta nel vuoto estremo, che non conosce più terra. Eppure, allo stesso tempo, è la stesa figura che si libra e fluttua ancora, starà a noi decidere se stia cadendo oppure modelli l’aria del suo passaggio radente. A noi, decidere. L’offerta artistica di Opera non impone la visione, la ripone – sì è il caso di usare questo verbo – nel cono del nostro arco visivo affinché sia graduale ma certo il progresso della coscienza. La nostra distanza di spettatori, continuamente in discussione, regola la misura che nell’altro settore del quadro scenico (come fosse un secondo studio) andrà di nuovo a calibrare l’entità dello spazio tra la donna e la figura che, nel frattempo, si è tramutata in un quadrato cedevole e tremolante ma trasferito in una stessa forma, invece solida e statuaria. Eppure quella struttura prima astratta, il nostro quadrato interno, cerca di farsi geometria, si estende a prendere linee rettangolari per raggiungere una stabilità espressiva, ma cede continuamente alla tensione che la rivolge ad altra forma, serba la propria fragilità dall’impossibile compattezza. Ancora, dunque, stasi e movimento della stessa forma, che la stilizzazione trasferisce su un piano emotivo perché la fragilità sia non occorrenza ma scelta essenziale, inclinazione verso la natura indiscutibile e propria.

Forse è per questa mancata condiscendenza tra forme che una nuova presenza (Alessandro Bedosti) si fa estremità di linguaggio, si alza dalla platea e, invece di confondersi alla scena, inizia da principio a determinarla, portandovi un assorbimento del dissidio di quel dialogo scultoreo, finché trasuda il sonoro da un cigolio sinistro verso un più lieve stormire di campanelli; si attenua la scena, appunto, la forma, ma lo stesso non accade alla tensione che anzi si arricchisce di un segno interpretativo, definisce la nuova presenza come un ibrido tra scena e platea. Non a caso, quando una luce dall’esterno si fa ad un tempo promessa di uscita dal groviglio delle possibilità e minaccia di ingresso a falcidiare le certezze compitate nel buio, la performer (possiamo dimenticare che era ella stessa a muovere i fili della figura?) si volta verso quella stessa parete e sceglie l’esterno, sceglie di scomparire e portarsi dietro, sulla strada, ognuna delle ambizioni veicolate dal suo corpo alla forma, dall’uomo, dunque, all’essenza. Si resta lì, attoniti, con un segreto che non si è capaci di gestire. La figura tace, chi resta affonda nella seduta, oppure si alza e lascia lì qualcosa, magari proprio una forma che, appena fuori, non sarà più.

Simone Nebbia

Novembre 2015, Carrozzerie n.o.t. Roma – Teatri di Vetro 9

MA# MUSEO

progetto, coreografia Marta Bichisao

cura della visione Vincenzo Schino

progetto e composizioni sonore Federico Ortica

con Alessandro Bedosti, Marta Bichisao

scenografia Emiliano Austeri, Vincenzo Schino

video Paul Harden e Grazia Genovese

tracce poetiche Florinda Fusco

organizzazione Marco Betti

produzione Opera e CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali

con la collaborazione di Indisciplinarte/Terni Festival, Associazione Demetra/centro di palmetta