Atlante XLVIII – Short Theatre 10. Sulla nuova stagione e sul senso di una comunità artistica

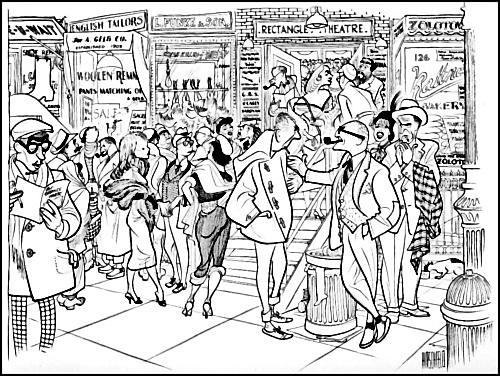

Voi. Che sedete per terra davanti alla prima fila, che ora la vostra diventa primissima, quasi palco, dove altre volte siete stati, presto o tardi ci tornerete e dove sempre sognate di stare. Voi, che dalle scomodità di un cuscino troppo sottile vi sporgete fin al di là delle colonne che fanno – o non fanno proprio per l’ingombro della presenza – la sala teatrale. Voi, talvolta, lasciate a casa chi amate, ma che non ama la scommessa della meraviglia, la promessa d’incanto che cercate dove solo i vostri occhi hanno l’ardire di misurarsi; voi ci finite ogni volta in questo posto dove tutto ha inizio, ci finite proprio perché di un inizio, un innesco, dell’accensione appassionata avete non bisogno – ché ne sarebbe sbiadita ripetizione – ma necessità, intima, pura, irraggiungibile.

È con voi che parlo, perché vi vedo e “vi” faccio parte. Voi e me, siamo di fronte a quegli spettacoli che iniziano di giorno, con la luce fuori che poi si esce e si è fatto buio, è con voi che divido il mio tempo la mia birra i miei sorrisi, le parole no, quelle si raddoppiano e mescolano affabulazioni a vecchia e nuova conoscenza, curiosità a sprazzi di erudizione; vivo di e con voi, delle intenzioni e dei fallimenti, dell’assiduità e della reticenza, vi aspetto all’incrocio del patimento, vi raggiungo nel mutismo struggente, mi lascio cullare assieme dal fascino di un’apparizione, contraggo il contagio di una gioia bambinesca.

Di voi. Di noi. Della comunità. È questa la parola. A colpi di ondata e di risacca il piccolo teatro moderno non ha mai avuto che il minuscolo specchio da borsetta in cui misurare la gittata del proprio entusiasmo, non si tratta di grandi pareti a riflesso ma frammenti di vetrini capaci di inquadrare lembi di lineamenti e tramandarli a un possibile futuro, come fossero raggi di sole cui modificare direzione. Ciò accade perché ogni gestazione ha bisogno della propria culla e se un umano allerta un’intera equipe di un reparto maternità, un volatile compone il nido in cima a un albero protetto e lì fa nascere i suoi piccoli: ogni habitat risponde dunque unicamente alla necessità che gli “habitanti” vi innestano. Ed è allora per questo che il ricorso all’ormai usuale “discorso dell’ombelico” – quello cioè che intende fotografare ogni volta la prestanza della comunità dai suoi risultati esterni e non più opportunamente dal brulichio interno – inizia a mostrare non solo la vacuità della denuncia, ma anche un’evidente brevità di analisi. Già, perché se Andrea Porcheddu su Gli Stati Generali dopo aver vissuto i primi due giorni di Short Theatre 10 (durato due settimane) arriva a considerare il festival come l’emblema di «una comunità senza futuro», sta operando una parzialità di sguardo che può avere risvolti pericolosi.

La sensazione da cui Porcheddu trae riflessione è quella che non ci possa essere teatro senza contaminazione del mondo esterno, il quale sembra refrattario alla partecipazione di questo o altri festival italiani. Eppure ciò non pare sia avvenuto, stando almeno ai dati concreti di un festival che ha permesso di vedere spettacoli di buon livello al costo di pochi euro vendendo migliaia di biglietti, che ha accolto un pubblico rinnovato e appartenente a una fascia d’età più alta dell’usuale, ma anche e insieme uno stuolo di giovani curiosi e pronti a raccogliere il testimone di chi sta attestando in contesti più adulti la propria ricerca artistica.

E tuttavia quell’incontro collettivo di cui Porcheddu lamenta una certa dose di promiscuità «che ha dell’incestuoso» è anche il paradigma di ciò che sta avvenendo in molti ambienti, una riconoscibilità di ritorno che risponda alla dispersione di competenze e esperienze; perché se la richiesta del mondo attuale è di avere sempre più adattabilità, ciò produce un impoverimento delle distintive facoltà e la consecutiva perdita di rilevanza dell’ambiente di cui quelli sono tratti specifici.

È per questo che dico, di voi, se dico, di me. E posso dirlo perché quest’anno abbiamo deciso come redazione di farne parte, di contribuire a un pensiero interno, collettivo, curando il Progetto DeLorean da e per il pubblico, in virtù del quale comprendere più da vicino quanto Short Theatre serva al teatro romano come stima di estensione lungo la stagione che seguirà e quanto, al posto di evidenziare presunte problematiche, occorra stringere ancor di più sulla distinzione tra ciò che è vitale e ciò che è stantio, la bellezza dalla caducità ostinata, piuttosto che dire il già detto di ciò che, a questo punto, saranno sempre le stesse orecchie ad ascoltare. Quali? Ma le vostre, naturalmente. Quelle di chi partecipa e stimola riflessioni e che se non ci fosse non si saprebbe di cosa parlare. Voi, insomma.

Simone Nebbia

Twitter @Simone_Nebbia